| 双月城的惨剧 | 收藏 |

第十二章 克里姆希尔特的悲剧

双月城的惨剧 作者:加贺美雅之

——那简直就是整个现实世界伴随着声响逐渐崩塌的瞬间啊。

我一时间无法理解伯特兰所说的话。这点诺伊万施泰因博士和多诺万似乎也一样,他们两人都半张着嘴,处于无法言语的状态。

——卡伦和玛利亚这对阿尔施莱格尔姊妹是冯·施特罗海姆的亲生女儿——

又有谁能预料到这样的真相呢——?

“难以置信!伯特兰,那是真的吗?”

诺伊万施泰因博士终于重拾语言能力,向伯特兰问道。

“很遗憾,我没有具体的证据。但我确信无疑。

来这座古城之前,作为事前准备,我在科布伦茨市的办事处查了卡伦和玛利亚的户籍。据当时的资料显示,卡伦和玛利亚姊妹是在1903年作为先代当家阿伽伯特的女儿,玛格丽特的孩子诞生的。但是不知道为何,父亲的姓名并没有登记在户籍上,而是给出了私生女的出生报告。

她们的母亲玛格丽特生来就身体虚弱,产后恢复估计也不太好吧。她一辈子都没有结婚,两姊妹出生几年后,阿伽伯特·阿尔施莱格尔伯爵就去世了,之后她仅凭自己一个人把两姊妹抚养长大。五年前那位玛格丽特·阿尔施莱格尔也因癌症去世了,之后她们两人就成为了这座‘双月城’的当家,管理着这座城堡和博帕德的领地直到现在。

回顾到现在为止的事情发展经过也能得知,她们父亲的存在完全被谜团包裹着。怀有杀害莱因哈特最强烈动机的人物,就只有她们的亲生父亲。而既然杀害莱因哈特的是施特罗海姆男爵无疑,因此我确信,男爵就是卡伦和玛利亚的父亲。”

“但是,伯特兰法官,这结论会不会下得有点过早了?”

多诺万对伯特兰的解说提出了异议,

“在上流社会中,私生子是禁忌的存在吧?假如无法在户籍里登记亲生父亲的名字,那即使是形式上也会收养一个养子,然后把那名养子作为两姊妹的父亲入户,这是通常的手段不是吗?”

“多诺万,正如你所说。但是事关这个阿尔施莱格尔家,就无法如此断言了。因为也有传言说,阿尔施莱格尔家族是极其特殊的一族——”

“阿尔施莱格尔家族是特殊的一族?你是指刚才提到的、作为美因茨大司教的暗杀者的事吗?”

“不是的。多诺万,你前天提出了‘阿尔施莱格尔家是否肩负着作为美因茨大司教对政敌的怀柔政策的实施者的任务呢?’这样的推论吧?我也是这么认为的。

话说回来,多诺万,如果要笼络对方并让对方妥协,最有效的方法是什么?首先能够想到的是用金钱收买,还有就是用女色进行性招待。想必在这两种诱惑面前大多数人都会失去自制力,最终妥协吧。在这时候,作为女系家族的阿尔施莱格尔家的特性就能最大限度地发挥作用了。”

多诺万似乎一下子察觉到什么般,

“——伯特兰法官,您的意思,难道是——”

“看来你终于明白了,多诺万,是的,正如你想的那样。

阿尔施莱格尔家的女性们身负着用自己的肉体笼络对方,让对方妥协的使命。也就是说,她们是美因茨大司教私人雇佣的娼妓啊——”

“多诺万,说到底你认为何为女系家族?”

对着好像快要站不稳的多诺万,伯特兰拋出了个有点不合时宜的问题。

“女系家族吗?嗯……我认为是每代都只生女孩,由女儿继承母亲的家族?”

“这解释不太准确。本来女系家族指的是母系社会——形成于以土地为中心的共同社会,这时所谓的父母通常只有母亲,并没有父亲的概念。

那么在这样的母系社会中,孩子的父亲是一种怎样的存在呢?说出来不太好听,那就是种马。或者也可以说只是把优秀的资质传递给孩子的存在吧。

也就是说,那时候并没有婚姻的概念。母系社会的女性们和喜欢的人缔约,怀上孩子。这样母系社会才能连绵不断地延续下去。”

“但是,这么不道德的——”

“会认为这不道德,是因为我们被近代的伦理观——父系社会的价值观所支配了。在古代的异教徒中,收留游侠一晚的人家,让自家的女儿和那位游侠立下婚约也是极其自然的事情。因为这样做能给闭塞的当地社会增添新的血脉,从而防止血缘过近。

多诺万,虽然这是有些大胆的想象,我一直在想,阿尔施莱格尔一族是不是曾经存在于这中部莱茵河谷的那些女系家族的后裔呢?”

“阿尔施莱格尔一族是古代女系家族的后裔?”

多诺万发出震惊的声音。

“是的,多诺万。恐怕这是凯撒远征至这片土地之前的事情了吧。

不久后神圣罗马帝国开始大远征,基督教的势力蔓延到这片土地。这般,美因茨大司教在这片土地上就拥有了巨大的权力,并强硬地将阿尔施莱格尔家招致麾下。

大司教的权力是绝对的,如果反抗,就可能会被灭族。当时的阿尔施莱格尔家的城主仔细斟酌后,决定加入大司教的麾下,并承诺了会扮演着绝对不会出现在历史明面舞台的‘娼妓’和‘暗杀者’这两个角色,从而存活下去——”

房间里充斥着令人窒息的沉默。

“开场白有点太长了,正因为有这样的事情经过,所以我认为冯·施特罗海姆男爵是卡伦和玛利亚的父亲的假设应该是正确的。卡伦和玛利亚的母亲和当时还很年轻的男爵堕入爱河、立下婚约,也没什么奇怪的——”

伯特兰边说着,看向了冯·施特罗海姆的方向。施特罗海姆本人还是静静地闭眼站着。

伯特兰继续说道:

“现在想来,有时也能观察出来,男爵对这座‘双月城’内部的构造极其熟悉。即使仅凭这件事也应该能察觉到男爵过去以某种形式和这座城堡,或者说是阿尔施莱格尔家族有过关联。

帕特,你还记得吗?男爵和我刚到这座城堡时的事情——

那时候男爵和我还有你三个人,为了去案件发生的舞台‘满月之屋’,要穿过回廊前往‘满月之塔’。正赶上暴雨,在到达这座城堡之前我一直穿着从科布伦茨市警察局总部借来的雨衣,但是进了城堡大厅后我就把它脱了。那时男爵提醒我说‘还是把那件雨衣拿着比较好。因为要穿过开放式的回廊,可能会淋湿’。

——你们不觉得奇怪吗?明明应该是跟我一样第一次造访这座城堡的男爵,为什么会知道回廊是开放式的呢?回廊距地面大约有十五米的高度,而且还有顶棚,从下面往上看,应该无法得知那是开放式的啊。”

我“啊”地一声喊了出来。

“从这件事可以知道,男爵过去造访过这座城堡,进而知道他和阿尔施莱格尔家有着不浅的因缘。为什么这么简单的事我都没有注意到呢,真是惭愧。

我不知道男爵有没有跟卡伦和玛利亚姊妹说过自己是她们的亲生父亲。恐怕男爵自己什么都没有说吧。但是那对姊妹——特别是姐姐卡伦肯定从母亲那里得知了这个事实,然后也私下和男爵见过面,并且表明了父女身份。若非如此,卡伦也不会把写了自己自杀原因的遗书寄给男爵。”

“什么!”

我情不自禁地喊了出来,

“卡伦给施特罗海姆男爵寄了遗书吗!”

“是的,帕特。若非如此,即使是男爵,也不可能以担任搜查指挥为名,如此迅速地来到这座城堡——

按照我的推测,卡伦在用那座‘暗杀塔’的机关自杀之前,把自己选择死亡的理由写成信,寄给了男爵。男爵读了那封信后,知道了在‘满月之屋’发生的案件的真相,为了把莱因哈特杀死替卡伦和玛利亚报仇而来到这座城堡。”

“但是,伯特兰,卡伦是什么时候寄出那封遗书的?”

诺伊万施泰因博士说道,

“卡伦写那封遗书肯定是在玛利亚死后自己自杀之前的那段时间——二十日深夜到二十一日天亮之前吧。那么卡伦肯定不可能自己把那封信拿到邮局去。这种情况下,应该就是从犯科内根管家或者马车夫弗里茨到邮局帮她寄出去的吧?但是他们应该没有空去做这件事,而且从施特罗海姆如此迅速的行动来看,总感觉这样就太迟了——”

“诺伊万施泰因博士,你的判断是正确的。发现‘满月之屋’的惨剧是在二十一日上午,男爵和我造访这座城堡是第二天二十二日的下午,所以即使假设科内根管家或者弗里茨在二十一日一早去到邮局,把卡伦的遗书用快件寄出,要到达在柏林的男爵手里最快也得当天的傍晚到第二天二十二日的上午,接着男爵再进行行动,绝不可能在那个时间到达这座城堡。男爵要进行如此迅速的行动,最迟也要在二十一日上午收到卡伦的遗书。”

“二十一日上午?那不可能啊。要在这么短的时间里收到信,最迟也要前一天的下午寄出。但是前一天——也就是二十日的下午,卡伦和玛利亚还活着,所以卡伦不可能写遗书。伯特兰,你所说的不是自相矛盾了吗?”

诺伊万施泰因博士皱着眉头说道。我也这么认为。

“诺伊万施泰因博士,送信的不一定只有邮局的邮差啊。”

“那么你的意思是她是用了电报或者电话吗?但不巧,这座城堡里面没有电话,要发电报也要到邮局去吧?”

“不,不是电报也不是电话。男爵是在二十一日的上午收到卡伦的亲笔遗书的,这毫无疑问。这里是用了某个简单的方法——”

伯特兰意味深长地笑着,看向了我,

“帕特,你应该已经知道了吧?经常来往位于柏林男爵家和这座城堡之间的优秀邮差。那名邮差二十一日早上把卡伦的遗书送到了身在柏林的男爵。”

“——优秀的邮差?伯特兰,这跟我有什么关系——”

“哎呀呀,你忘了吗?你前几天不是才刚见到过那名邮差吗?”

“我?到底在哪里?”

“就在前庭马厩的二楼,弗里茨背后的小屋里——”

伯特兰这么一说,我想起了去马厩时的事情。那时候,我们有遇到过那样的人吗?

在那间马厩的二楼,应该只有弗里茨专用的办公桌和椅子,还有一把长椅啊。在那后面,是像大型餐具厨的、罩着铁丝网的小屋——”

想到这里,我终于意识到了伯特兰所说的那个‘优秀的邮差’的身份!

“——信鸽!”

“是的。在那个小屋里的鸽子,全部都是信鸽。

想想也是正常的。这座‘双月城’建在如此险峻之地,虽然在防止外敌入侵方面很有优势,但同样地,很容易被切断与外界的联系而变成孤立状态。而应对这点的方法,作为中世纪唯一发达的通信手段,就是信鸽。

我认为男爵肯定是利用信鸽与这座城堡进行联络的。

卡伦将遗书托付给了弗里茨,弗里茨趁着天未亮,把遗书塞到一只信鸽的信管里,把它放飞到空中。

受过训练的信鸽一路飞到位于柏林的男爵的所在地。读了那封信的男爵立马着手准备前往‘双月城’。”

因为太过意外,我无话可说了。在马厩二楼看到的平淡无奇的鸽子屋——竟以这样的形式和案件联系了起来!

“也就是说,这次在‘满月之屋’和‘新月之屋’发生的惨剧没想到成了父女合作。而且为了让这两起案件看起来像是同一个犯人所为,他们还利用了这座城堡里自古流传下来的‘黑骑士’的传说,手法相当复杂。

帕特,只要有了这两起案件是由同一个人所犯下的这一先入为主的观念,你就无法看清案件的真相。‘满月之屋’的惨剧发生的时候,男爵有身在柏林这一完美的不在场证明。所以,只要认为‘满月之屋,的惨剧和‘新月之屋’的惨剧是同一个犯人所为,就会把男爵从嫌疑人中排除。真是高超的心理不在场证明。

把在两间房间里发生的惨剧的情景,模仿传说中所描述的盗贼骑士团首领格哈德和副首领盖林斯基之死,也是相当高超的演出。这样就会让人认为那两起惨剧完全是在模仿‘黑骑士’传说,两起惨剧是完全不同的人实施的,还有‘满月之屋’的案件中把镜子划破作为断头台的刀刃使用的事实就都被掩盖了起来。

如果这次的案件仅以这两起惨剧结束,我也不能在这么短的时间内看破真相吧。卡伦用自杀制造的骗局和男爵实施的对莱因哈特的谋杀都是如此地精妙至极。

但是这个精妙的犯罪计划里,也有一个小小的瑕疵——而且唯一注意到的就只有电影导演维克多·托马森,他也因此丢掉了性命。”

我一下子回想起来。是的,第三个被害人——加上自杀了的卡伦应该算是第四个死者——维克多·托马森。他到底为何必须得死呢?还有围绕他死亡的不可思议的状况的真相是什么?

“伯特兰,托马森所注意到的瑕疵到底是什么?”

“这不过是我的猜想。托马森在卡伦变装成玛利亚向‘满月之塔’走去的途中,向她搭话了——我在想,那时候托马森是不是察觉到那并不是玛利亚而是卡伦呢?”

我“啊”地一声叫了出来。

——是这样吗?托马森瞒着我们执拗地追问城里的佣人,特别是服侍姊妹二人的女仆弗里达,原来是这个原因吗?——

“那时候卡伦穿着在晚宴席上玛利亚所穿的肌肤裸露较多的化装舞会礼服。当然手腕的部分也暴露在外。所以托马森是不是注意到了如果是真正的玛利亚,左手手腕必然会有的标记——割腕时留下的伤疤不见了呢?

当然,在那时托马森肯定还不知道那究竟意味着什么。但是‘满月之屋’的惨剧被发现,而被发现的尸体没有任何妊娠的症状,并且因齿型一致而被断定是玛利亚的尸体的时候,托马森应该就已经看穿了所有的骗局。

接着他执着地追问城里的佣人——特别是服侍两姊妹的女仆弗里达,打算查明那晚那对姊妹之间到底发生了什么。

另一方面,在男爵、科内根管家还有弗里茨看来,托马森的行为是极其危险的。如果让他知道了在‘满月之屋’发现的尸体不单单只是玛利亚的,而是卡伦和玛利亚的‘合体’,他就会看破‘满月之屋’的惨剧其实是卡伦的自杀,那么必然地就会有怀疑‘新月之屋’惨剧的犯人是男爵的危险。必须避免这种情况发生,所以男爵迫不得已也只能把托马森杀害,将其灭口。想想这无论是对男爵还是托马森来说都是不幸的事。

这点先姑且不论,男爵在杀害托马森的时候,又上演了一场绝妙的演出。那就是让当时被认为行踪不明的卡伦的身影时隐时现,以搅乱搜查的同时,强调了在‘满月之屋’的尸体只是玛利亚一个人的,瞄准的是一石二鸟的效果。而这时候被选为卡伦替身的就是女仆弗里达,而被分派为目击弗里达扮演的假卡伦的证人的人,是谁呢?帕特,正是你——”

我因愤怒和羞耻而感觉眼前一黑。

明明在发现‘新月之屋’的尸体时,才掉进过冯·施特罗海姆布下的陷阱,扮演了一个笨蛋的角色,没想到连在‘满月之塔’的丑态都是预先设计好的。真想找个地洞钻进去。

不知道伯特兰是否理解我的心情,他继续说道:

“弗里达是什么时候知道这一连串案件的真相,和科内根管家跟弗里茨一起成为男爵的从犯的呢?虽然在她本人已经死去的现在已经无从得知,但我想恐怕是二十四日下午,科内根管家或是弗里茨看到她被托马森执拗地追问后,把这件事报告给了男爵吧。接到报告的男爵把她叫到自己的房间,说清楚了所有事情后,恳请她扮演卡伦的替身。虽然弗里达对那个冲击性的事实感到惊愕,但是又和男爵犯罪动机是为自己的主人卡伦和玛利亚两姊妹复仇这点产生了共鸣,便答应扮演卡伦的替身。

弗里达用保管着的钥匙进入了卡伦的房间,穿上了二十日晚宴上卡伦穿的那件西班牙风的礼服,戴上了金色的假发,变装成了卡伦。弗里达确认了你在房间里看书后,在晚上十一点左右,为了故意让你看见,她慢慢地穿过回廊,走进了‘满月之塔’。接下来就只需要等待从窗户看到自己身影,误认为是卡伦的你来到‘满月之塔’了。

不出他们所料,你毫不警惕地前往‘满月之塔’。在你打算登上螺旋楼梯的时候,提前藏在通道反方向暗处的弗里茨袭击了你,把你打晕了——”

“什么!把我击倒的是弗里茨吗!”

我惊愕地喊了出来的同时,愤怒地盯着在科内根管家身旁、驯顺地站在房间一角的弗里茨。

弗里茨一副惭愧的样子,好几次地低下了头。

“弗里茨,真的是你干的吗?”

“是的,就是那样。虽然对史密斯先生您没有任何怨恨,但是那时候我不得不那样做。为了不留下后遗症,我当时注意控制力度了——”

“的确,真是厉害的技巧。是用什么打的?”

“缠了好几层破布的羊腿骨。在法国似乎是坏人用来代替棍子使用的——”

“是这样啊。真是迅速又精准的一击。”

“承蒙夸奖,深感抱歉。然后我就和弗里达合力把您拖到通向瞭望塔的回廊的出入口处,在那里把您的双手双脚捆绑上,蒙上眼并堵住嘴。之后我和弗里达回到了宅邸,弗里达回到了自己的房间,我则以做二轮马车的维修预算为由,去了科内根管家的房间,自那之后到半夜零点为止一直都在那里。”

“到半夜零点为止?那么你和科内根管家并没有直接杀害托马森吗?”

我想起了阿尔伯特警长的话。据法医鉴定,托马森的死亡推算时间是在晚上十一点半到半夜零点半这大约一个小时内。而且半夜零时多,亨特前往托马森房间的时候,他已经不在了。

也就是说托马森被害是在晚上十一点半到凌晨零点之间,但是若相信弗里茨刚才的话,那他和科内根管家就都有了不在场证明。话虽如此,但他们两个是冯·施特罗海姆男爵的从犯,又正因为互相证明了对方的不在场证明,所以他们的不在场证明都值得怀疑。但我不认为他们会做如此浅显的欺瞒,而且我也不认为他们之中的任何一个会让自己的双手沾满鲜血。

最可疑的是主犯冯·施特罗海姆男爵,但是他在晚上十点到凌晨零点半为止,有和伯特兰一起进行国际象棋对决这一明确的不在场证明。也就是说关于托马森被害一案,冯·施特罗海姆男爵完全是清白的。

有可能是犯人的,就是化装成卡伦将我引至‘满月之塔’,把我捆绑后回到自己的房间,到案件发现为止谁都没有看到她身影的女仆弗里达了。但是我不认为身为手无缚鸡之力的女性的弗里达能够使用那么大的两把剑。我在这无法解释的状况里越陷越深——

到底是谁,又是如何把托马森杀害的呢?

似乎知道了我心中所想般,伯特兰开口道:

“帕特,我想你是在思考是谁杀害了托马森吧。但是在这种情况下,讨论各自的不在场证明是没有意义的。因为杀害托马森的不是人类啊——”

“不是人类?这是什么意思?”

“也就是说,托马森掉入了被设置在这‘满月之塔’的巨大死亡陷阱里。

正如你曾经推理的那般,托巧森的确是在那晚的凌晨零点和某人约好在这间‘满月之屋’里见面。但是那个人并不是你所想的卡伦·阿尔施菜格尔,我想会不会是女仆弗里达呢。

‘我想起了一些那晚的事情。但是如果被科内根管家听到了,我会被责骂的。所以请在今晚零点的时候到满月之屋来。我会在那里把我知道的都告诉您。’

只要这样说,托马森肯定就会在凌晨零点到‘满月之屋’来吧。但是他却无法到达‘满月之屋’。他被死亡陷阱的那张血盆大口吞噬了——”

我已经按捺不住了。

“伯特兰,请你告诉我。杀害托马森的‘死亡陷阱’ 究竟是什么?”

“那个陷阱的真身你已经看到过了,帕特。

回想一下,在这座‘满月之塔’通往瞭望塔的回廊出入口处,绑住了双手双脚的状态下被人发现,取下蒙眼布后的你,看到了什么——? ”

听了伯特兰的话,我尝试回忆了一下。

那时,被伯特兰手中手电简的光照亮,映入我眼帘的,首先是通往瞭望塔回廊的铁门,然后是横贯那扇铁门中央的粗实门闩,还有就是在不远处放着的二轮马车的车轮——

那瞬间,冲击贯彻了我的身体。

“难道,是那个二轮马车的车轮吗?”

“是的。那才是杀死托马森的‘死亡陷阱’的真身。

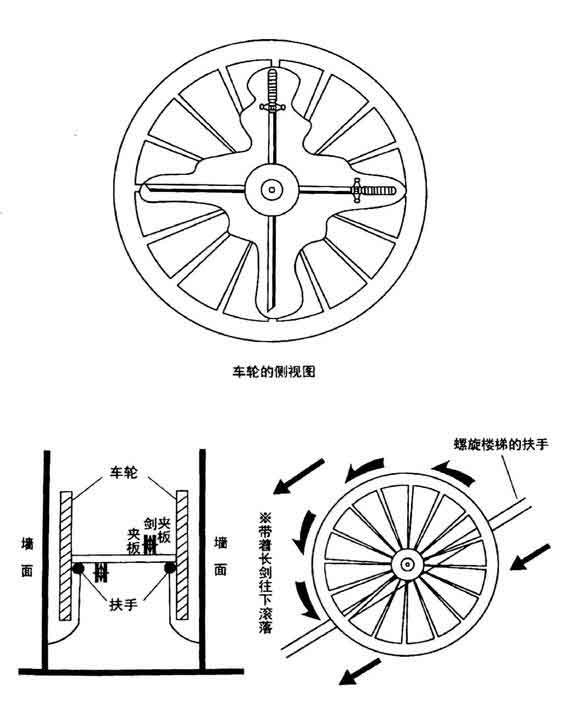

那晚,男爵让弗里茨帮忙,把那个车轮搬到这间‘满月之屋’前的平台上。然后在车轴的两个地方分别绑上两块短的夹板,再在夹板中间各插入一把从瞭望塔的武器库拿来的中世纪长剑,让两把长剑保持九十度左右的角度差安装固定好后,把车轮架在螺旋楼梯的扶手上。

我昨天量了一下那个车轮和扶手的宽度,两者真是绝妙的尺寸。两侧墙壁和扶手之间刚好可以容纳两个车轮,车轴长度使得车轮刚好可以架在扶手上。简直就像列车的车轮架在了轨道上一样。

再加上扶手和墙壁之间保持了充分的间距,使车轮不会因内壁弯曲而被卡住。

之后男爵把这个带着长剑的车轮架到与平台平行的扶手上,把它向前滚,停在扶手开始往下倾斜、差一点车轮就会滚落下去的地方。然后在扶手和车轮间装上事先准备好的、绑着细而结实的绳子的两个制轮楔[断面为 V字形的木制物品,用来阻碍车轮向前滚动。]。接着把绳子穿过下方距离最近的枪眼——那个十字形的洞口垂落在外。这时必须在绳子的另一端绑一个有一定重量且醒目的物品——我认为是亮着的手电筒。

另一方面,弗里茨往下走了约五圈螺旋楼梯,在男爵垂下绑着手电筒的绳子的正下方的枪眼处,伸手抓住手电筒,把绳子拉进塔内。接着利用把楼梯扶手固定在墙面上的铁棒,把绳子在小腿的高度拉直,调整绳子的松紧。这样陷阱的准备就完成了。

在那之后,男爵向我挑起国际象棋的对决,弗里茨和弗里达合谋把你捆绑好后就回到了宅邸。

不久之后,接近凌晨零点,托马森来到‘满月之塔’,为了去‘满月之屋’而登上螺旋楼梯。在爬楼梯的过程中,脚碰到了拉起的绳子,这样一来,在‘满月之屋’前的平台上,为了防止车轮滚落的制轮楔就会被绳子扯掉,车轮以惊人的速度滚落下来——

数秒后车轮就到达了托马森所在的位置,安装在车轴上的、以奇快速度旋转着的长剑砍断了托马森左边的肩膀、锁骨、肋骨,伤口直达心脏。车轮一边旋转一边经过几乎即死、面朝上倒在螺旋楼梯上的托马森的上方。这时候安装在车轴上的另一把长剑在倒下了的托马森的右半边身体上留下了极浅的伤痕。”

我因这异想天开的杀人方法而战栗不已。在那仅能一人通过的狭窄的螺旋楼梯上,以极快速度旋转滚落的安装着长剑的车轮——若被那东西袭击,必定难逃一死吧。

——我想起了在我双手双脚被捆绑着、晕倒了的那段时间里听到的“轰隆隆”的雷鸣般的声响,和感觉到了落雷般的冲击的事——

那个轰隆隆的声音正是带着长剑的车轮滚下螺旋楼梯扶手时的声音。而冲击则是车轮滚完扶手、撞击到‘满月之塔’出入口的地面时产生的。

“不久后,因为亨特,大家都知道了托马森不在房间的事情,并开始搜索城内。这时弗里茨先一步进入了‘满月之塔’,把长剑和夹板从车轮上拆下,并把长剑扔在那里,又爬上螺旋楼梯,到托马森的尸体旁回收了绳子和制轮楔。之后赶回宅邸,向我报告发现了托马森的尸体。”

伯特兰这般说着,结束了说明。

“这真是令人惊讶的精妙犯罪啊。伯特兰,施特罗海姆男爵在半天的时间里想出了这样的机关吗?若真是这样那真是太惊人了——”

“不是的,诺伊万施泰因博士,这并不是男爵独创的。这是距今很久的中世纪时,这座城堡的城主想出来的、击退敌兵的方法。

即使是从这座塔的螺旋楼梯是按着二轮马车的车轮宽度来设计的这点考虑,也是显而易见的。为了应对敌兵攻进内庭的情况,当时的城主才会想出这个机关吧。己方躲在‘满月之屋’和‘新月之屋’,瞄准着登上螺旋楼梯的敌兵,扔下这个车轮。

那座‘暗杀塔’的机关也好,这个车轮杀人的方法也好,在这次的案件中实际上都巧妙地利用了在中世纪时期城堡内使用的各种机关。这也是因为‘双月城’这个特殊舞台的缘故吧。”

伯特兰这般回答道,又转向了我,

“就这样,托马森被杀了,虽然暂时没有了罪行曝光的危险,但是正因为杀害托马森是男爵自己都没有预料到的突发情况,和杀害莱因哈特相比,不细致的地方随处可见。

用于犯案的车轮就那样放在现场便是其中之一。我暗中调查了那个车轮,虽然没有沾上溅出的血,但是车轮的一部分因撞上‘满月之塔’出入口的地面而变形了。

其实本来应该从马厩中拿来另一个车轮,把它替换掉——在犯案后把它扔下内庭暗中拿回马厩,或者索性把它扔到谷底,这样处理才对。但是,在这次杀害托马森一案中,最大的失败就是把女仆弗里达卷了进来。若非如此,第二天弗里达死去这一最坏的情况是可以避免的,现在却——”

伯特兰停住了话语,紧咬着嘴唇。他很少会露出这样悔恨的表情。

“虽说是有着无可奈何的缘由,但是成为杀害托马森计划中的一员,并且被告知了在‘满月之塔’发生的卡伦和玛利亚惨死的真相,还有在‘新月之塔’杀害莱因哈特的真相的弗里达,渐渐无法忍受将这些过于沉重的秘密藏在自己心中。

她一定相当苦恼。即使把真相告诉了警察,由于搜查的实际指挥权还是由施特罗海姆掌握着,她的证言最终只会石沉大海吧。搞不好为了封口,下次被杀的可能就是自己了。在这两难之中,她能够寻求帮助的人,帕特,就只有你了——”

“什么?”

我因伯特兰的话往意外的方向发展而感到惊讶。

“也不用太过惊讶吧,帕特。在这座城堡里的人之中,男爵的力量不能直接影响的就只有我和你了。弗里达想跟你坦白一切寻求帮助并非不可能吧。

但是你却忽视了弗里达的请求,也不打算倾听她的话……她肯定相当气馁吧。”

我想起了昨天下午在我房门前的弗里达那苦恼的表情。

那时的弗里达一定是鼓起了她一生中最大的勇气,想将案件的真相告诉我。但是我却因为那么无聊的顾虑,没等她把话说完,冷漠地拒绝了她。

“伯特兰,也就是说弗里达是因为打算向我坦白案件的真相,才被人灭口的对吧!如果那时候我有好好听她把话说完,采取妥当的处理,她就不会死了是吧!”

我懊悔地喊了出来。

“冷静点,帕特,发生了的事已经无法挽回了。

而且你弄错了一点。杀害弗里达的不是男爵他们。”

“什么?那——”

“杀害弗里达的是她自己。也就是说,从四楼的房间跳下是出于她自己的想法。”

“——仔细想想就会明白,从一开始弗里达的死就是自杀。”

伯特兰等我冷静下来后,平静地说道,

“首先是弗里达房间的密室状态。那间房间从内侧上了锁。我们因‘满月之屋’和‘新月之屋’的经验,形成了只要是从里面上锁的房间全部都认为是‘密室杀人’的思考惯性。阿尔伯特警长他们更是典型,擅自想象实际上不存在的钥匙把戏,还以此为根据把亨特作为嫌疑人逮捕了。但那单纯只是弗里达在房间内把门锁上,从窗户跳了出去。这样考虑不是更加自然吗?

而且还有弗里达身穿卡伦衣服的问题。假设男爵和科内根管家、弗里茨合谋,为了灭口把弗里达杀害了,也不可能特意像是挑明杀害托马森时帕特目击的卡伦的真实身份般,让弗里达穿上那样的服装吧。对男爵他们来说,让人以为卡伦还活着比较容易搅乱搜查,而且被人察觉在‘满月之屋’发现的失去了头部和双手的尸体是卡伦的风险也比较小。他们是不会做出破坏这些效果的举动的。

没能把想说的话传达给帕特的弗里达,作为最后的手段,打算以自己的生命为代价揭露案件的真相。然后从昨晚到今天早上天未明之前,把案件的真相写在了遗书上。作为自己扮演了卡伦替身的证据,跟前天一样穿上了卡伦的衣服戴上了假发。接着把塞进信封的遗书放在了房间里的桌子上,打开面向内庭的窗户,从那里跳了下去……”

听着伯特兰的话,我眼前浮现出弗里达身穿着的卡伦的白色礼服像天使的羽衣般在空中飘扬,坠下内庭的身影。

“伯特兰法官,那么弗里达的那封遗书到底去哪儿了呢?你们破开弗里达房间的门闯进去的时候,没有发现类似的东西吗?”

多诺万转向伯特兰问道。

“被科内根管家藏起来了。

当得知弗里达的尸体在内庭被发现的时候,最慌张的莫过于科内根管家。因为他们应该知道弗里达的死是自杀。如果她留下了遗书,那么在遗书里写下案件真相的可能性很高。不管怎样都要抢在我和帕特之前拿到遗书。为此科内根管家即使会被怀疑也要加入到弗里达房间的搜查中来。

那时候,亨特一用自己的身体撞开弗里达房间的门,科内根管家就紧接着冲了进去。然后亨特在房间的其他地方搜查的时候,他迅速地把放在桌子上的遗书拿走,估计是藏在上衣的内口袋里了吧。

科内根,对吗?”

对伯特兰的话,科内根管家恭敬地行了一礼后回答道:

“正如您所说。我把弗里达的遗书藏起来了。”

“那么那封遗书现在在哪儿?”

“在我的房间里。如果您要过目,我等一下拿给您吧?”

“嗯,就那样做吧。”

听了伯特兰和科内根管家的对话,我有种奇怪的虚脱感。

——结果,在这座“双月城”里发生的案件到底算什么呢?

我振奋了一下迷茫的心情,又把一连串的案件从头开始确认了一遍。

——首先是玛利亚·阿尔施莱格尔之死。这是和姐姐卡伦·阿尔施莱格尔争吵所导致的意外死亡。

接着是发生在“满月之屋”里的卡伦·阿尔施莱格尔之死。这是因害死了妹妹玛利亚而自责所釆取的自杀,同时也有着抹杀玛利亚妊娠事实的障眼法的意义。

第三起是间接造成卡伦和玛利亚死亡的、库尔特·莱因哈特之死。这是明显的杀人案件。

第四起是莱因哈特的工作伙伴维克多·托马森之死。这是与莱因哈特之死有关联的杀人案件。

最后是服侍卡伦和玛利亚的女仆弗里达之死。这和卡伦的情况一样,是自杀。

自杀的是两起。意外死亡的是一起。还有两起是杀人案件——这就是在这座“双月城”里发生的全部案件。

重新整理了一下案件,对于仅有两起是杀人案件,我感到相当的不可思议。身处案件漩涡中时,感觉只是一个接一个地被杀——

我再一次看向了一言不发、如石像般站着的冯·施特罗海姆。

根据伯特兰的推理,那两起杀人案件——杀害库尔特·莱因哈特和维克多·托马森的主犯就是这位冯·施特罗海姆男爵。但是本人却既没有承认也没有否认罪行,只是若无其事地站在那里。

这时产生了一种奇妙的平衡状态。我佩服伯特兰的推理,接受了他所推导出的真相。但是面对冯·施特罗海姆那坦荡的态度,让人无法相信他就是犯人的事实。

伯特兰也是同样的感觉吧。他对这位毕生的劲敌说出了相当于最后通牒的话——

“怎么样呢,冯·施特罗海姆男爵?我的推理有错吗?”

对于伯特兰的这句话,冯·施特罗海姆终于睁开了眼睛,优雅地回答道:

“伯特兰,真是有趣的发言。但是那推理之中似乎没有任何的物证啊。如果我在这里全盘否定所有的嫌疑,你会怎么做呢?”

“科内根管家和弗里茨已经承认了自己的参与。即使他们否认你有参与,只要对他们进行审讯、弄清案件的全貌,就一定能证明你有参与其中吧。而且还有弗里达的遗书呢。但是我不认为身为我生涯劲敌的你会采取那种敷衍的手段来逃避司法的制裁。

我曾对站在那里的帕特这样说过,‘冯·施特罗海姆男爵绝对不会把自己置身于共犯这样屈辱的立场。那个男人是绝对不会成为犯人的帮凶的。’”

听伯特兰这样一说,我尝试回忆了一下。是啊,那确实是在我们两人推理‘新月之塔’发生的杀害莱因哈特的方法的时候,我因为伯特兰的那番话,把冯·施特罗海姆从嫌疑人中排除了。但伯特兰应该早就看穿了他是犯人的事实。那么伯特兰为什么要说出这般维护冯·施特罗海姆的话呢?

“帕特似乎只听进了这句话的表面意思,把你从嫌疑人中排除了。但是我的话外之意是‘冯·施特罗海姆在犯罪的时候,会做为主犯,发挥他的全部能力,对搜查发起正面进攻——他不是会满足于共犯这种立场的人。并且在犯罪曝光时,会干净利落地处决自己吧。’”

我因过度惊讶而说不出话来。

——是吗。原来当时伯特兰的话还有这样的弦外之音。

那肯定是对不得不曝光劲敌的罪行,伯特兰充满苦涩的独白——

太阳似乎被云层遮蔽,‘满月之屋’里突然变得昏暗起来。

始终如石像般站立着的冯·施特罗海姆的身影,又蒙上了一层更深的黑暗。

冯·施特罗海姆始终紧闭着双眼,像大理石的石像般站立着。有一瞬间,我甚至觉得他是真的石化了。是的,就像希腊神话里的女妖戈尔工[Gorgon,希腊神话中的蛇发女妖三姐妹,居住在遥远的西方,是海神福耳库斯的女儿。她们的头上和脖子上布满鱗甲,头发是一条条螺动的毒蛇,长着野猪的獠牙,还有一双铁手和金翅膀,任何看到她们的人都会立即变成石头。]出现了一样——

但是,在约三分钟左右的沉默后,冯·施特罗海姆慢慢地开口了。

“我和卡伦与玛利亚的母亲——玛格丽特·阿尔施莱格尔相遇是在一九零三年的时候。距离现在已经是接近三十年以前的事了。但对我来说,那就像是昨天发生的事——”

那是似乎超脱一切,平淡如水的语调。低沉的、清透的男中音在‘满月之屋’中静静地回响。

“地点同样是在这座‘双月城’。在那座宅邸的一楼大厅,我和她在命运的安排下相遇了。

当时身为外交部高官的玛格丽特的父亲阿伽伯特·阿尔施莱格尔伯爵,为了招待从国内外到访这座城堡的宾客,对宅邸进行了大规模的装修,改造成了现在这个样子。在庆祝完工的宴席上,我与她邂逅了。现在想来,那个宴席本身就有着让她踏入社交界的意义吧。

从第一眼看到她起,我就成为了她的俘虏。她有着花仙子般柔软的身体,胸前大开的纯白礼服衬托着她那修长的肢体,闪耀着金色的头发与透明般雪白的肌肤形成鲜明对比。

我笨拙地邀请她跳舞,她微笑着答应了。

随着舞曲接近结束,我已无法忍耐,小声地对她说‘我爱你’。听到这,她露出寂寞的笑容说道,‘听到你这样说我很高兴。但是,对不起,我无法回应你的感情。’在舞曲结束的同时离开了我。

后来才知道,她已经因为父亲的强硬旨意,和国王亲近的某个贵族公子有了婚约。有一种说法是,她的父亲阿伽伯特是为了获得与国王的坚实联系,才打算让女儿政治和亲。

无法放弃玛格丽特的我在那之后想尽了办法,终于再度来到了这座‘双月城’,向她传达了自己的感情。她似乎也慢慢地接受了我的心,很多事都会跟我说。

伯特兰,对于刚才你所说的阿尔施莱格尔家的特殊家世,她似乎也从很早开始就注意到了。她自己也想做点什么,从那命运的轮回中获得自由。

然后在多次的幽会中,我们都深深地爱上了对方。

我和她第一次发生亲密关系,就是在这间‘满月之屋’里。是的,刚好就在那张床上,我们结合了。

很快,我和她的关系被她的父亲阿伽伯特知道了,她被幽禁在这间‘满月之屋’里。我想把她救出来,一起私奔,但最终还是无能为力。

得知她怀孕是在那之后不久。

她似乎因为这件事,解除了和贵族公子的婚约。据说面对怒火中烧的阿伽伯特,她始终没有说出腹中孩子的父亲是谁。

结果是父亲那方先坚持不住了,玛格丽特生下了一对双胞胎女儿——那就是卡伦和玛利亚。

她们俩姊妹作为私生女被生了下来,在不知道父亲是谁的情况下被抚养长大。不久后,阿伽伯特去世了,再也没有人能阻止我和玛格丽特在一起了。我正式向她提出了结婚的想法,但她是这样回答的:

‘你也知道阿尔施莱格尔家是怎样的家族吧?我的家族充满了暗杀、乱伦、背叛等违背道德的事。父亲想要通过和国王亲近的贵族结成姻亲,借着对方的荣光消除那些污点,但是却没有注意到,把我当作道具来利用这一行为,已经和过去的阿尔施莱格尔家的做法没有差别了。

阿尔施莱格尔家的女人一生都无法从那背德的血脉中逃脱。娶这样的我为妻,会糟蹋了你的前程。所以我打算独自在这抚养两个女儿,度过这一生。请你忘了我,去寻找更适合你的女人吧——”

我在那之后也多次造访这座城堡,强迫她改变主意,但她心意已决,直到多年前去世为止都还保持着独身。

对我的两个女儿卡伦和玛利亚,玛格丽特好像一直都隐瞒着我是她们父亲这件事。但在临终前,她还是把这个事实告诉了姐姐卡伦一人。

我因参加玛格丽特的葬礼来到这座城堡的时候,卡伦一脸紧张地接近我,问我是不是她的父亲——我回答,是的。那个刚强的卡伦当场泪流满脸,扑入了我的怀里。不管多么刚强,也还只是个二十几岁的姑娘啊。自幼一手抚养自己长大的母亲的去世对卡伦来说是最大的打击。而就在那时,亲生父亲的我出现在了她的面前,所以一直紧绷着的心情才一下子得以缓和。

听着一边哭一边责备我的卡伦的声音,我第一次感受到女儿是多么令人怜爱的存在。卡伦跟年轻时候的玛格丽特一模一样。当然双胞胎妹妹玛利亚也同样遗传了玛格丽特的容貌。我在心中起誓,这辈子要一直守护着这两姊妹。”

伯特兰、诺伊万施泰因博士还有多诺万都沉默着听着冯·施特罗海姆的话。那是宛如在乡村的客栈里听着村里流传下来的古老传说般的情景。

“自从和卡伦以父女相称,我一有机会就会与她联系,尽可能地做些管理包括这座城堡在内的阿尔施莱格尔家财产的事。

话虽如此,当我亲眼看着卡伦和玛利亚这两个女儿时,确信了她们是典型的‘阿尔施莱格尔家的女性’,无论是在好的意义上还是在不好的意义上。

姐姐卡伦无论何时都沉着冷静,不失名门后裔的典雅;妹妹玛利亚则自由奔放,虽然情绪有一点不稳定的倾向,但那强烈的热情又正是阿尔施莱格尔家的证明。

我还没有告诉玛利亚我就是她的父亲——这是卡伦的意思,她担心情绪不稳定的玛利亚的身体,所以在玛利亚接受诺伊万施泰因博士的治疗恢复心理稳定之前,让我先不要告诉她。

就这样,虽然我们父女之间会遇到各种各样的问题,但还算是平稳地过着日子。但是……莱因哈特那个恶魔……”

冯·施特罗海姆的脸上第一次浮现苦闷的神色。

“卡伦在给我的信中这样写道,‘那个男人来到这座城堡,屡次接近玛利亚,试图诱惑她。’我心里总有种不祥的忐忑不安。因为听说了莱因哈特的童年是在这座城堡度过,后因对玛利亚有非分之想而被驱逐出城的事情,我就担心这是否不单纯只是男女关系,而是怀恨于心的莱因哈特的复仇呢。接着,我所担心的事情还是发生了。

那天早上——读了信鸽送到我柏林家中的卡伦的信时,我无比地震惊!那是准备自杀的卡伦把一切都写下来告诉我的遗书。

在这里我有必要说明一下飞鸽传书的方法。正如你们所知,由于城堡里没有电话,所以有着无法进行紧急联络的不便。因此卡伦命令弗里茨调教白鸽让它们往返于这座城堡和位于柏林的我家之间。卡伦有紧急联络的时候经常会使用这个方法。

总之通过信鸽传来的卡伦的遗书,我知道了玛利亚怀了莱因哈特的孩子,这是卡伦因过失导致玛利亚身亡的原因。还有卡伦要用自己的身体代替玛利亚,抹杀玛利亚怀孕这可恶的事实一一

我是多么地震惊,多么地哀叹——一夜之间就失去了卡伦和玛利亚这对无可替代的掌上明珠,玛格丽特为我留下的、两颗无可替代的宝石。我把脸埋在卡伦的信里,不顾别人的眼光,嚎啕大哭。

不久,激动的情绪慢慢平复,取回冷静的我醒悟到不管怎样都要完成遗书中卡伦托付给我的事情。也就是,把莱因哈特除掉。

为此,我必须立刻赶往科布伦茨市警察局,掌握搜查的指挥权。但是在柏林警察局总部工作的我特意想要负责科布伦茨市的乡野地区发生的杀人案件的搜查,怎样看都很不自然。我需要想办法制造一个能够让科布伦茨市警察局的领导和以阿尔伯特为首的搜查员们接受的理由——为此,伯特兰,我利用了你的存在,这点正如你所推理的。

幸亏卡伦在信里提到了你要造访‘双月城’的事。在德国警察界,无人不知在之前的大战中你和我的因缘。如果你要在德国境内发生的案件中出面,那我提出要和你再一次决一胜负,任谁都不会觉得奇怪。不,不如说他们都在期待着这样的发展——

就这样,我以你的存在为由,顺利地进入了科布伦茨市警察局,成功掌握了实质性的搜查权。来到这座城堡的我暗地里与科内根和弗里茨接触,要求他们协助我除掉莱因哈特。

科内根和弗里茨似乎都已经从卡伦那听说了我的事。两人都很乐意协助我。

二十二日的下午,阿尔伯特警长带来了在‘满月之屋’发现的尸体没有妊娠迹象的报告后,莱因哈特明显地动摇了。那也是可以理解的。在莱因哈特看来,玛利亚怀孕的事实才是能够自由掌控阿尔施莱格尔家财产的唯一王牌。不单一切化为乌有,自己也作为嫌疑人之一而受到怀疑。如果在‘满月之屋’被杀害的是玛利亚,而卡伦就是犯人,那么很可能自己也被卡伦盯上了。莱因哈特之所以那么急着要逃离这座城堡,是因为有这样的理由。

我故意不允许莱因哈特离开,并尽可能地拖延时间。如此一来,焦急的莱因哈特一心想要获得离开的许可,便会对我言听计从。

二十三日的晚上,十一点左右,我秘密差使科内根管家到莱因哈特的房间,让他转告莱因哈特,我能够破例允许他离开这里,所以请在凌晨零点的时候到瞭望塔五楼的武器仓库来。但是,不要让任何人知道。如果被人发现了,那时这番话就当我没说过——我这样叮嘱道。

莱因哈特在凌晨零点如约而至,来到了武器仓库。我在那里告诉了他我是卡伦和玛利亚的父亲,还有‘满月之屋’里的尸体是卡伦和玛利亚的尸体的各一部分,因为卡伦失手害死了玛利亚,最后自己也自杀了。

莱因哈特因对事件真相感到极度惊恐,脸色发青,全身不停地颤抖着。最后他一边流着泪一边抱着我的腿,不停地央求我放过他。我的两个无可替代的女儿,就是因为这种男人而死的吗?我再一次怒火中烧。

我拿起放在武器库里的中世纪短剑,插进了还在苦苦哀求着的莱因哈特的胸口。莱因哈特没做任何抵抗,当场倒下了。是男人就应该和我一对一决斗,但他却是个没有一点骨气的混蛋。

在那之后,我借科内根和弗里茨之手,把莱因哈特的头颅砍下,用放在瞭望塔五楼的投石机,瞄准‘新月之屋’南面的窗户投了进去。另一方面,科内根给砍掉了头部的身体穿上了和在‘新月之屋’一样的马克西米利安式铠甲,我和弗里茨再把穿上铠甲的尸体搬到瞭望塔一楼,通过东面城壁的通道,运到‘新月之屋’东面窗户正下方的岩棚。那之后就如伯特兰你所推理的一样了……”

冯·施特罗海姆深深地叹了口气,

“不可思议的是,我没有为女儿们报了仇的满足感。留下的只是深深的徒劳感。这种空虚的感觉至今还在持续着。我甚至在怀疑,是否真的有杀死莱因哈特的必要——

先不说这个,本来在这时,我的目的已经达成了。只要你们都觉得‘满月之屋’的惨剧和‘新月之屋’的惨剧是同一个犯人所为,我就不用担心案件的真相会被揭露。唯一需要担心的就只有伯特兰,你那卓越的推理能力。倘若这次的案件在‘新月之屋’的惨剧这里就画上句号,即便是你,应该也不可能这么完美地揭露案件的全貌。

之后就只需要巧妙地误导以阿尔伯特为首的搜查员们,把案件引入迷宫就可以了。虽然会对身为警察长官的我的履历造成影响,但对失去了最爱的女儿们的我而言,那种事早已无关紧要了。

但我没想到是,还藏着意料之外的伏兵。电影导演托马森注意到了那晚卡伦的变装,并且一个人偷偷地开展了调查。

如果只有托马森一人,那也没什么好害怕的。但是他的行动引起了伯特兰的怀疑,最后有可能会让伯特兰发现在‘满月之屋’发生的惨剧的真相。为了保住卡伦和玛利亚的名誉,唯有这个,我得想办法阻止——就这样,我坚定了杀死托马森的决心。

在车轮上装上长剑是中世纪时期击退敌兵的方法,我运用了卡伦在信上写过的知识。卡伦出于对自己先祖的好奇,独自调查了这座‘双月城’的历史,即使对于这样的部分也有着很深的造诣。

而且我为了搅乱伯特兰你,还让女仆弗里达扮成卡伦的模样,让史密斯目击。这是为了让你们认为卡伦还活着,以此来掩盖‘满月之屋’的尸体是卡伦和玛利亚的“结合体”,但是因此把弗里达卷入了案件的漩涡,导致她最终选择了死亡,这真是令我惭愧至极——唯有这点完全是我的失策……”

接着,冯·施特罗海姆重新看向伯特兰的方向。

“伯特兰,我的话都说完了。接下来要怎么做,就全凭你的判断了。但是希望你不要追究科内根和弗里茨的罪责。他们只是遵循了自己的主人卡伦的命令而已。如果可以,希望把这一连串的案件都算作是我自己一人所犯——”

“男爵,关于这件事,”

伯特兰静静地打断了冯·施特罗海姆的话,

“正如我一直所说的,我在这德国境内没有任何的警察权限,只不过是一介旅客。我所希望的事情只有一件——尽快释放和我同为旅客、现在被阿尔伯特警长当作一连串案件的嫌疑人逮捕了的蒂莫西·亨特。只要你答应我这件事,我就答应你,作为一介旅客,不会把刚才在这里说的话告诉任何人,就这样返回法国——”

伯特兰的话令我大吃一惊。但是他举起单手制止了我,继续说道:“男爵,听了你的话,我想起了德国的民间叙事诗《西格弗里的传说》。传说中,西格弗里的妻子克里姆希尔特[Kriemhild,传说中西格弗里的妻子。详见《尼伯龙根之歌》。]为了给丈夫报仇,不惜成为东方蛮族之王的妻子,静待时机,在数十年的忍辱负重之后,完美地完成了复仇。而你正是凭借着与克里姆希尔特相当的强烈意志,完成了为卡伦和玛利亚的复仇。

男爵,本来这次的案件就是在你们的国家发生的,我认为对这起案件的审判还是应该由你们自己来进行。我所看破的真相到底是否真实,应该是由你们来决定的事。

让作为一介旅客的我来说的话,我认为这座‘双月城’作为把中世纪的城郭建造风格传承到现代的载体,和城内珍藏的大量中世纪铠甲和武器一起,作为文化遗产来说是极其贵重的。如此宝贵之物因经济上的原因而被拆毁、失传,对德国来说是极其重大的损失。一定要想办法让这座城堡保持现状,为此有必要让德国政府行动起来,我希望由男爵您来扮演那个角色。

考虑到和这座城堡的因缘,也没有其他比你更适合的人选了吧。只要你把亨特放了,并且接下这个任务,我就不对外说出案件的真相,离开这个国家。我想除我之外,在那里的三人也是相同的意见——诺伊万施泰因博士,你作何考虑?”

对伯特兰的发问,肥胖的精神科医生微微地苦笑道:

“伯特兰,关于这次的案件,我不过是个彻头彻尾的愚者,没有发言的资格。但我现在仍然是把自己当作卡伦和玛利亚姊妹的主治医师。卡伦直到最后一刻都深爱着这座城堡,为了守护这座城堡甚至不惜牺牲自己的生命。我想要尊重患者的遗愿——”

“谢谢您。博士——”

伯特兰将视线转向多诺万,

“多诺万,你呢?对报社记者的你来说没有比这更重大的独家报道了吧——”

“那都是些狗屎。我也跟史密斯说过了,我最近突然开始怀疑我们这些报社记者所传播的‘真实’了。而且我也希望这座历史悠久的城堡能够尽可能地以完整的形态流传到后世。如果施特罗海姆男爵能为此尽心尽力,我也就没有反对的理由了——”

多诺万这般微笑着说道。

“帕特,你呢?头部受伤的你可以说是在场的各位之中唯一的受害者。如果你的气还没消的话,也可以将这一切公之于众哦——”

我慢慢地摇了摇头,对伯特兰提议道:

“根本不用考虑。我们四个都是外国人,一旦出境,就不会被德国的法律所束缚了。法律的尊严什么的,不用在乎这些无聊的体面。伯特兰,怎么样?把这里当作陪审席,我们来给这次的案件下一个判决——?”

“好想法,帕特。那么,你的判决呢?”

“在这座‘双月城’发生的一系列案件,都是由从中世纪起盘跟于此的幽灵引起的。对于幽灵,现行的法律不适用。因此,将本案列为未解决案件!”

我怀着庄重的心情宣布道。

“诺伊·万施泰因博士,您的判决呢?”

“和史密斯一样。未解决吧。”

“多诺万呢?”

“未解决呢。”

听了我们三人的话,伯特兰的脸上露出了古希腊贤者般怪异的微笑。

“未解决。”

伯特兰说道。