| 命悬一线 我不放手 | 收藏 |

第四章 关怀的分合

24岁,我为什么不怕死了

命悬一线 我不放手 作者:薄世宁

健康时珍爱他,疾病时抓紧他,离别时宽慰他,分别后铭记他,这是对亲情与道义最好的回馈,是人类对生命最高的礼遇。

即便一个人的面色再苍白,也会因为嘴唇的红润而让整个人显得有活力。不同的是,这个女孩嘴唇上的红色是血痂带来的。

“医生,我不想治了。”她声音嘶哑,为了让我听得更清楚,这个24岁女孩提高了音量,语气变得异常坚定。

“为什么会这么想?你不怕吗?”我问她。

“怕死吗?我不怕。”她说。

她的回答让我始料未及。作为患者,她居然自己谈到了死。她眼神坚定,和那些因为病情危重、恐惧、不良环境刺激,或对自身疾病过度担忧而发生谵妄从而思维混乱的患者明显不同。

“真不怕吗?”我又问她。

“真不怕。”她说。

我不想治了

三天前,也就是她病危被收到ICU抢救的那天,是我值夜班。我去急诊抢救室给她会诊,她正坐在病床上拼命地喘气,眼里是惊恐。

她倚着床,床头抬得高高的,几乎和床呈90度,这种体位我们称为“端坐呼吸”。她的血氧饱和度严重低于正常水平,只有89%,因为缺氧,她呼吸很快,超过40次/分,心率超过150次/分,血压高到165/105mmHg。

急诊科的同事已经给她用上了无创呼吸机。无创呼吸机不用气管插管,只需将密闭的面罩扣在她的口鼻上并固定好,呼吸机打出的包括氧气在内的正压气体可以帮助她呼吸,以提高她的血氧饱和度。但很显然,无创呼吸机的治疗效果并不理想。我用听诊器听她双肺,能听到弥漫的噼里啪啦的湿性啰音,像开了锅的水。之所以会出现这种声音,是因为她的肺泡里充满了液体,呼吸时气体经过这些液体而发出声音。伴随着咳嗽,她的嘴角也不断有粉红色的液体流出来。

她不时地用手去抓面罩,想把它从面部抓下来,护士在边上不停地嘱咐着:“别抓面罩,千万别抓了,听话,摘下来会更憋气。”

急性缺氧患者会产生错觉,误认为是紧扣的面罩让他们呼吸困难,所以他们不自主地想抓掉面罩,出现这种症状也意味着她的病情到了最凶险的时候。

这个女孩的这些表现,是急性左心衰竭患者的典型症状。

正常情况下,血液在肺部经过加氧、去除二氧化碳后,要回到左心房、左心室,之后随着左心室有力的收缩,这些携有丰富氧气的血液会被输送到全身各处的组织器官。当患者出现急性左心衰竭时,心脏射血能力下降,左心里的血射不出去,肺里的血就很难回流到心脏。这些血淤积在肺部的血管里,当淤血过多、局部压力太大的时候会穿透血管渗出来,积聚在肺泡里,形成水肿液。水肿液一方面影响氧气通过肺泡进入血液,导致患者出现顽固的低氧;另一方面,水肿液在呼吸产生的气流的作用下形成泡沫状,随着患者咳嗽排出来,这在医学上称为“粉红色泡沫痰”。

全世界的医生都知道患者出现粉红色泡沫痰意味着什么,这是临床最危急的情况之一,如果急性左心衰不能快速得到纠正,患者将迅速发生心源性休克、昏迷,甚至死亡。

“子宫内膜癌晚期,已经全身转移了,腹腔、盆腔、肝脏、腰椎、大脑……肿瘤组织压迫输尿管造成梗阻、肾后性急性肾衰、没尿;患者因为烦渴,自己喝了五千多毫升水,体内液体负荷过重,引起急性左心衰。”急诊科同事快速和我交接病情。“家属态度很坚决,想去ICU。”他说。

通常,预计存活不久的晚期癌症患者是不收进ICU的,因为激进、昂贵的治疗即便能让患者延长一段时间的生命,但终归不会改变结局,再加上ICU抢救环境下家属不能陪在患者身边,所以这类患者是否需要到ICU进行进一步救治往往会尊重家属意愿。

我到急诊抢救室门口见她父母。他们来自山东的一个县级市。她母亲戴着口罩,穿了一件黑色的上衣。她父亲高高大大的,皮肤黝黑,戴着一副眼镜。他们背后跟着一个女孩,是患者的妹妹,一家人的穿着看上去虽不华丽,但整齐、干净、利索。

女孩的母亲刚一开口就抹眼泪,说:“要救,要救。”

她父亲摘下来眼镜,揉了揉眼,说:“不惜一切代价也要救我闺女。”

当晚我就把这个24岁的女孩转入了ICU,我有十足的把握可以迅速缓解她的病危状态。我给她用上了CRRT。CRRT对她的治疗很关键,随着快速脱水,几个小时后她慢慢地好一些了。随着治疗时间的延长,脱出来的水越来越多,她肺内渗出的液体减少了,她的缺氧和心功能快速改善。我给她连续地做了七十多个小时的CRRT后,她的生命体征越来越稳定,血氧饱和度升高到了96%,心率也降到了正常水平,不用再使用无创呼吸机,可以躺平了。

那天早上我查房的时候,她问我:“能给我口水吗?我太渴了。”

我按了按她右脚脚踝处的皮肤,还有一些水肿,但和刚来ICU时皮肤肿得连给她穿刺、输液都会顺着针眼往外流液体截然不同了。

“没问题,前两天不让你喝水是因为你心衰了,要控制液体摄入量。咱们现在已经把水脱出来了,可以喝点了。”我说。

我边说话,边用注射器从她病床旁小桌上的水杯里抽了大约五毫升的凉开水。她眼巴巴地盯着我的手,看我把注射器伸过来,她张大嘴,我把水打到她嘴里,她一口咽了。

她的脚腕上系了一圈红绳,在中国很多地方,人们在手腕、脚腕上系红绳祈福平安。她头发黑密,完全不像其他的长期化疗患者的头发那么稀疏。但这不是好事,这不是说她年轻,头发可以耐得住一轮轮的化疗而不脱落,而是她病情进展太快,根本没有机会接受长期的化疗,所以她的头发依旧完好。她的眼睑已经消肿了,戴了一副大大的黑框眼镜。黑框眼镜和系在脚腕上的红绳把她的皮肤映衬得更白了。

她毕竟年轻,恢复得快,从外形上看,无论如何我都不愿意把她和形容枯槁的癌症晚期患者联系在一起。尽管癌细胞肆无忌惮地在她体内疯狂生长、掠夺她的生命,但她体内多数器官的机能依旧运行良好。

这个女孩所患的子宫内膜癌是常见的妇科恶性肿瘤之一,近年来发病率逐年上升。90%以上的患者发病年龄超过50岁,只有4%的患者确诊时年龄低于40岁。[中国抗癌协会妇科肿瘤专业委员会,中华医学会病理学分会,国家病理质控中心. 子宫内膜癌分子检测中国专家共识(2021年版)]尽管这些年子宫内膜癌发病有越来越年轻的趋势,但这个女孩发病还是太早了,而年轻也并没有给她对抗疾病带来优势,她发现时就已经是晚期,且是预后最差的p53基因突变型。p53基因是人体的一种抑癌基因,在正常状态下,p53基因通过激活一系列反应限制肿瘤细胞的增殖和存活,促进肿瘤细胞凋亡,还能影响肿瘤微环境,让其不利于肿瘤生长。换句话说,正常的p53基因可以抑制肿瘤,保护人体,当其发生突变,这种保护作用就会大大降低。p53基因突变是子宫内膜癌患者预后不良的高危因素,与癌症的侵袭性和难治性息息相关。有研究认为,p53突变的子宫内膜癌患者死亡风险是p53基因不突变者的11倍以上。

这个24岁的女孩很坚强,做了手术、化疗、放疗。医生运用这些手段积极治疗时,一方面要想方设法杀灭藏匿在她全身各处的癌细胞,另一方面还要尽量保护她正常的细胞不受太大影响。但是,所有这些治疗在杀死癌细胞的同时,都会让她的正常身体细胞受损,患者要承受疾病和疾病治疗带来的双重痛苦。

我能想象到她的身体所承受的疼痛,乏力,剧烈的恶心、呕吐……而除了肉体上的痛苦,她还要承受精神上的压力,这包括各地求医问药给家庭带来的沉重经济负担,病痛带来的苦闷、恐惧等,这些打击可能会让她彻夜难眠、焦虑不安。而不幸的是,即便承受了身体上和精神上的双重折磨,她还是没逃过厄运,她的病情在持续恶化。

而这次突发的急性左心衰似乎成了她治疗信心的转折点,在经过几十个小时的救治,病情短暂地稳定下来后,她也终于可以清醒地考虑她的未来。

“我不想住了,你让我转出去吧。”她说。

在我的经历中,绝大多数意识清醒的危重患者,即便已经意识到死亡无法避免,在死亡来临时依旧会恐惧、挣扎,想拼命推迟死亡的到来,但这个24岁的女孩出奇地平静。

“我再给你多做几天CRRT,或许肾功能还能恢复,肾恢复了就能自己排尿了,有了尿就不用再做CRRT,也不用住ICU,反而可以省下钱。”我说。

或许“省钱”这两个字打动了她,她愣了一下,说话的口气变得有点迟疑。

“你看,我有尿。”她指了指被子外的导尿管。

她这句话让我心前紧了一下,一种心痛的感觉向我袭来。

哪里有尿?她的导尿管跨过洁白的床单一直连接到挂在床边的尿袋上,尿管里只有短短的一截酱油色的尿,而尿袋里空空的。排出酱油色的尿是急性肾衰竭患者常出现的一种临床表现。这个女孩的自主尿量全天只有二十几毫升,对多数成人来说,二十四小时尿量通常在八百到二千五百毫升,平均一千五百毫升左右,这个量才可以有效清除体内的水分和毒素。她只是在应用CRRT后,病情得到了短暂控制,她的肾功能并没有恢复。

我不怕死

死亡话题是人类最沉重的话题之一。即便见过太多生死的医生也很忌讳和患者谈生死。在我的经历中,绝大多数人是避讳谈死亡的。在绝大多数情况下,ICU医生更不会和患者主动聊生死。为什么?

首先,ICU以救命为主,不像临终病房是帮晚期患者无痛苦、有尊严地走完最后一程;其次,ICU患者多数会被给予镇静药,清醒往往意味着病情好转,患者很快就会转回普通病房,医生和他们没有太多沟通交流的时间;最后,ICU患者病情多变,医生担心太沉重的话题会导致患者情绪出现大的波动。所以,对于清醒的患者,我们查房讨论病情时,会刻意避开某些字眼,比如“衰竭”“癌”“死亡”……普通病房、临终病房的医生可能会和患者谈及临终问题,但ICU医生极少这么做。

有没有不怕死的人?

我们每个人都有独特的生命经历,尤其是不同的疾病体验,因而对死亡的理解和恐惧程度也会不一样。但我想,可能绝大多数人内心深处或多或少都有死亡恐惧。

人类对于死亡的恐惧可能来自很多方面:有对未知的恐惧,不知道死后会发生什么,这种未知感会给人带来强烈不安;有无法超越生命限制、对命运不可掌控的无力感;有对分离的恐惧,与亲人的永别让人更加悲伤与不舍;有对未尽事宜的遗憾;有对死亡来临时身体、精神可能会经受的痛苦的恐惧;有的人还会担忧死亡之后别人如何评价自己……

而这个姑娘显然是个例外,尽管她年轻,但她并不避讳,甚至主动地谈论她的死亡。

我问她:“你是什么学历?”

“本科。”

“你是做什么工作的?”

“舞蹈老师,教孩子跳舞,不过辞职了。在老家一个月挣不了多少,我想创业,还没开始呢就病了。”她说。

“你说你不怕死了,是不是因为信什么?”我想问她的信仰状况。

“没有,我什么都不信,我认为死了就什么都没了。我只是不想治了,太痛苦了。”她继续说,“我想明白了,摆在我面前的只有两个选择:要么现在死,要么痛苦之后死。你说我会选哪个?

“我已经花了很多钱了,从得病到现在几十万得有了吧?我爸妈赚钱不容易,还有我妹,她刚上初中,我不想让他们为了我穷一辈子。”

我还是不舍,我说:“你听我的,我再给你多治几天,过几天后再转出去就可以稳定很久。”

她说:“不用了。能不憋气,能躺平,我已经很谢谢你了,让我转出去吧。”

我看不透

见她如此坚决,尽管不舍,我也没再说太多挽留的话。

我说:“生命太短了,就一瞬间,在命运面前我们每个人都太渺小了,只要你不怕就好。”

我不知道自己在说什么,这是在宽慰她,还是我的个人感悟?如果是宽慰,这些语言苍白乏力。如果是感悟,恐怕这是几句无用的废话,我对死亡看得还不如她清楚。

很多人说死亡对每个人是公平的,可在我眼里,死亡并不公平,最大的不公平是时间。我要眼睁睁地看着这样一个鲜活的生命陨落:她思维敏捷;皮肤白皙迸发着生机,显露着依旧健康的色泽;她的肺有弹性、有强大的氧合能力;她的心脏在治疗后变得强健而有力。而所有这一切都将在几天内枯萎。

很多人问我:“你见过那么多生死,还看不透吗?”

说实话,我看不透。

活着太好了,尽管每个人都有这样那样的不如意。我至今做不到冷漠地对待死亡,对患者的离开我会感到失落,也会为自己、亲人或朋友未来可能的死亡感到惶恐。因为看不透,我更珍惜生命,这包括我的命、亲人的命,还有我的患者的命。每个人都在与疾病和死亡的抗争中度过人生,因为拥有不同的知识体系,不同的经历、信仰,不同的风俗习惯,不同的人对死亡理解不同。无论大家对死亡怎么看,作为医生,我的职责是救命,这包括延长生命让人活着,还包括让人活得有尊严、有价值。

因为看不透,每次抢救危重患者时我都如履薄冰、诚惶诚恐,这种感觉像是我背着受伤的人奔跑,背后是凶狠成性的狼群。我汗流浃背、气喘吁吁、步履艰辛,有时候我甚至想算了、太累了、放弃吧、不跑了,但我不能,唯有用力奔跑我才不会为未来可能的失败恨自己。生命那么好,患者把命交给我,我怎能不努力。

也正因为看不透,即便患者已至生命尽头,我依旧不忍放手。当然了,不放手不是无谓地抗拒死亡,不放手不是一定要用最贵的机器、最好的药去推迟死亡;不放手是不抛弃他们,是用科学的手段帮他们缓解疼痛、帮他们翻身、帮他们松弛痉挛僵硬了的肌肉、帮他们清除痰液和分泌物……不放手是让痛苦无助的患者不会绝望地走向死亡。

我来到楼下,她父母一直在等我。

“我闺女最喜欢的事儿是赚钱,她想让我们过上好日子。”她父亲言语里透着自豪。他掏出来一根烟,我本想阻止他,让他去对面的吸烟区,但犹豫了一下,最终没说出来。他一口一口用力地深吸着烟,周围弥散着一团团的烟气。

她母亲说:“让她多在你那儿治几天吧,为了看病,我们把房子都卖了。”

没等她说完这句话,女孩的父亲立刻打断了她:“你别说这个,你说这个干吗?孩子有病能不治吗?卖房子不应该吗?”

他说:“虽然孩子看病花钱,但她病了以后零花钱一点也没少给她。她从小就招人喜欢,爱美,喜欢穿得漂漂亮亮的。”

最后,他说:“所有的治疗都听孩子的,她从小就有主见,她想转出来就转出来吧,我们也想陪陪她。”

我说:“对,接下来更重要的是好好陪陪孩子。”

第二天,女孩转回了普通病房。

又过了几天,我听同事说她走了。那天早上,她突然瞳孔散大,医生怀疑是转移到她大脑内的病灶增大或者出血了。当时家人都陪在女孩身边,他们按照她的愿望,没有再给她做气管插管,也没再进ICU。

时间

这是一个让人痛心的病例,最痛心的地方在于这个女孩这么年轻就不得不直面死亡。尽管她说她不怕死了,可我想,绝大多数人或多或少会怕死,或许她只是因为自己的疾病经历,才没那么恐惧死亡。

通过这个病例,我想探讨我们应该怎么做才能减少死亡带来的恐惧。

可能有人会说,在这方面医生能做的很多,这包括与临终患者建立信任关系,为他们提供积极的情绪、心理支持,多去沟通,多安慰、辅导、开导即将离去的人。

让我说,这些做法或许有点儿用,也或许一点儿用都没有。试问:对那些将死之人,我们只用语言开导得了吗?

在我看来,如果医学能帮助人们减少一点点对死亡的恐惧,那一定是因为两个字:时间——用时间去缓解死亡恐惧。

首先是给患者争取时间,让他/她从痛苦中感悟。

人终有一死,这是人类不得不面对的最残酷、最无奈的现实。可能有人会质疑:晚期患者到底还要不要治?“死神总是最后的胜者”[保罗·卡拉尼什. 当呼吸化为空气[M]. 何雨伽译. 杭州:浙江文艺出版社,2016.],我们与死神斗像蚍蜉撼树、飞蛾扑火,不放手让患者遭受痛苦,让患者的亲人经受失望、挫折后再陷入经济窘境,到底值不值?

这种质疑有一定道理。但我们如果仅从绝对理性的角度考虑问题,很容易被实用主义的功利色彩裹挟,以生死论成败,从结局评价过程。在脆弱的生命面前,人性的关爱和理性同等重要。人性的关爱是医学这座科学理性的摩天大楼的坚定基石,人性的关爱是我们一个个普通人最真实、最朴素,又是最崇高的情感需求,人性的关爱是我们永远也不能失去的东西。

人在死亡面前最怕的不是疾病与治疗的痛苦,而是被抛弃的绝望,是被命运暴击、一次锁喉窒息的恐惧。追逐希望的过程就像消化悲剧。“如果是一大碗悲剧,最好一勺一勺慢慢地喂。很少有病人要求一口气吃完,大多数都需要时间去消化”[9]。

女孩的父亲说,给女儿看病花了很多钱,但他们还会给她零花钱让她“爱美”。父亲的做法我理解,他宠爱孩子,他卖了房也要让孩子得到治疗、给孩子快乐。但我并不赞同这个女孩的行为,我认为她不懂事。因为从女孩家人的穿衣打扮上看,这就是个中国最普普通通的工薪家庭,女孩的病已然让他们蒙受最无情的打击,如此苦难时这个孩子居然还要花额外的钱去打扮、去爱美。

到最后,我终于理解了:对一个24岁的女孩来说,爱美本是多么正常的需求,她爱美,她在去化疗、放疗时,依然把自己打扮得美美的,说明她感觉自己还有希望,说明她还想活着,所以她愿意接受疾病的苦、治疗的苦。而终于有一天,当她意识到病情已经进展到无法挽回时,她一天ICU也舍不得住了,懂得替家里省钱了,她说“我不想让他们穷一辈子”,此时的这种“懂事”竟让人心如刀割。希望已灭,她也不想再继续忍受人间的苦。

生命中最让人刻骨铭心的往往是两件事:一是痛苦,一是希望。很多时候,这二者其实是一回事。多数人愿意为了希望忍受痛苦。当然了,这不是说得了病就应该痛苦,而是说痛苦也有价值;这更不是说痛苦应该被歌颂,而是说承受痛苦终将有收获。很多时候,痛苦能推动人类逐渐没有那么痛苦地接纳死亡。就像这个女孩说的:“摆在我面前只有两个选择:要么现在死,要么痛苦之后死。你说我会选哪个?”这句话看似是她害怕痛苦而选择了死亡,实则是曾经的痛苦让她感悟了生死。

其次,时间可以让人的情感得以释放。这包括患者、患者的家人,还有医生。

这段时间对患者最重要,与命运抗争难,与命运和解更需要勇气。“知道自己终将一死并不好过,但如果一心想不死却梦想破灭,可能更让人难以接受”[尤瓦尔·赫拉利. 未来简史[M]. 林俊宏译. 北京:中信出版社,2017.]。在这段与疾病抗争而争取来的时间里,患者有成功、有失败,随着治疗,随着失败,患者的期望值也会越来越低,这看上去是妥协,其实也是人的一种自我救赎。

对患者家属而言,这段时间让他们的遗憾有机会得到弥补,他们在给患者提供治疗的过程中也在自我疗愈。无论结局如何,他们和患者一起努力过、抗争过,想尽千方百计后,在未来方可笃定、乐观、勇敢地开始他们的新生活。在患者离开后,患者的家人们还可以无悔地活着。

这段时间对医生同样重要。医生和患者肩并肩地努力过,对患者付出过爱和关心,医生自己的感性也能得以释放,让自己得以释怀,情感日趋坚定,并坚定无悔地继续走下去,让这个职业越来越有价值。从这个角度上讲,医生这个职业感谢所有人的不放手。

时间让人减少遗憾

但即便如此,在珍贵的生命面前,医学永远做不到消除死亡恐惧。所以,时间最大的价值恐怕在于第三个层面:减少活着的遗憾。

医学可以减少疾病带来的不完美,减少病痛对人的功能的剥夺,让人们有机会去完成自己想做的事,实现自己的愿望、追求自己的梦想,用时间去创造更多的经历、回忆和成就,帮助人们感受到自己在这个世界上的存在和意义,进而减少活着的遗憾。

我治疗过一个103岁的老人,是个重症肺炎、发生了呼吸衰竭的老奶奶。我给她气管插了管,用上了呼吸机,还下了病危通知。

通常而言,高龄老人患上肺炎是非常危险的。肺炎是导致老年人基础疾病加重并最终死亡的常见原因之一。

为什么?首先,随着年龄增长,老年人体内免疫细胞的黏附和吞噬能力降低,抵御病原体的能力下降;其次,老年人所有器官的功能包括肌肉力量都在衰退,尤其是咳嗽的力量弱了,不能有效地把痰、分泌物、细菌排到体外;最后,人老了,各个器官功能的储备能力也会下降,治疗期间很容易顾此失彼,这个器官还没有治好,又出现其他器官的功能不全。

老人的女儿也80岁了,她跟我说,她母亲70多岁的时候得过膀胱癌,做了手术治愈了,还得过肾结石、尿路感染,摔倒骨折过,反反复复住过很多次院,每次都治好了,是医生救了她。

她说,现在母亲103岁了,但她还想给母亲争取,她不想失去母亲。她说她自己的孩子们都在国外,现在就她和她母亲在国内相依为命。

为了治疗这位老人的肺炎,我给她注射广谱抗生素,用气管镜帮她吸痰,每天和护士、年轻医生们一起给她翻身、拍背。在治疗期间她还发生了耐药菌感染、下肢静脉血栓,还出现过消化道出血。但很幸运,所有这些并发症都成功治愈了。最后她的肺炎也控制住了,我给她撤离了呼吸机,拔了气管插管。

她又能说话了。那天我很高兴,她也很高兴。

我鼓励她,说:“奶奶,您好好活,争取破个世界纪录。”

“哈哈哈。”她爽朗地笑了,像个孩子,她说,“不活了,不活了,不想活了。”

我以为她开玩笑,继续问她:“奶奶,您不怕吗?”

“怕什么?该吃的都吃了,哪儿哪儿都去过了。我活了这么大,周围的人都走了。活够了,什么都不怕了。”

又过了两天,这位奶奶的各项指标都达到了出院标准,她们娘儿俩高高兴兴地回家了。

很多家里有长寿老人的朋友告诉我,人要是活得足够久,真就不怕死了,走的时候也特别安详,而且他们离开后,亲人也不会有太多的遗憾。

人之所以害怕死亡,是因为还没有活得足够长,还有太多的牵挂和不舍。而医学正在做的就是努力地延长人类寿命,给生命以更多的时间。有了时间,很多遗憾可能有机会得到弥补——有时间去遥远的地方见证人间的美好,有时间去见那个最想见的人,有时间带着孩子去旅游,有时间去藏在犄角旮旯里的小馆子吃一顿心心念念的小吃,有时间去完成一件没有做完的工作。有了时间,无论富贵贫贱、能力大小,每个人都能去做自己想做的事。

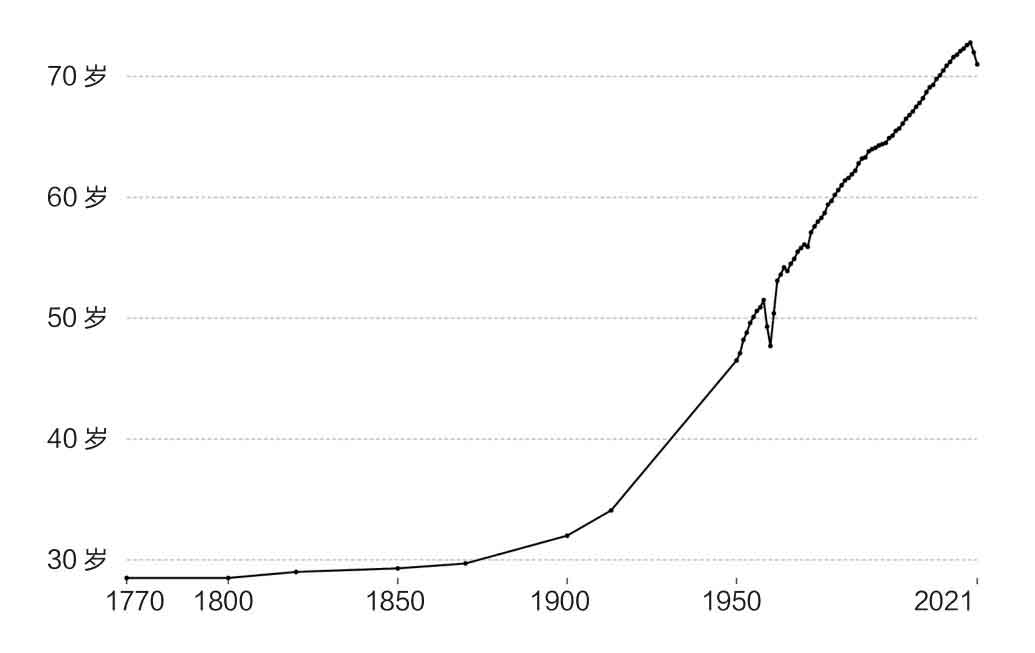

现代医学刚诞生的时候,人类平均预期寿命大约是40岁。到今天,人类平均预期寿命已经接近80岁。现代医学用两百多年的时间让人类预期寿命延长了大约40岁,而这种趋势还在持续。

有理论认为,人类寿命极限是120岁。我认可这个说法。根据国家卫生健康委2020年的数据,从2015年到2019年底,我国居民人均预期寿命从76.3岁提高到了77.3岁,也就是说4年提高了1岁。这么算下来,在当今的中国,我们每多活1个小时,平均预期寿命就增加15分钟;每多活1天,平均预期寿命就会增加6小时。

“现代医学的成功之处,是让我们免于早死,能够完整地过完应有的人生。”[10]活得长一点,等待科技和医学的突破,很多今天束手无策的顽疾可能会在明天被轻松搞定。所谓自由,就是拥有更多选择的权利。科技和医学的突破会让越来越多的人拥有更多的选择的权利,不是被动、恐惧地接受死亡,而是平静地走完漫长的人生去接纳死亡。

当然了,有人一定会说,这个一百多岁的老人毕竟是个案,能活到一百多岁还没有那么容易,而且有的老人越到年老反而越恐惧死亡,所以活得久一些,可能也只是某些人缓解死亡恐惧的一种解决方案而已。

在我看来,这种说法有一定道理。所以对更多的普通人,当疾病已无法挽回时,可以通过临终关怀来减少死亡恐惧,如今临终关怀的专业性越来越强,从事临终关怀的医务工作者和其他专业人士也越来越多,他们用科学缓解病痛,用关爱去抚慰患者痛苦的心灵;对更多的普通人,还可以通过接受死亡教育来减少死亡恐惧,死亡教育不仅针对患者还包括患者家属,乃至每一个人:死亡教育可以“引发个体省思自身生命的有限性及意义,表达其对死亡害怕或接受的真正感受,能面对死亡带来的悲伤,能缅怀死者且能与生者共处,而非简单的减除死亡的焦虑或害怕”[彭兰闵. 《西藏生死书》中的死亡教育[C]. //2009北京地区哲学专业研究生学术论坛论文集. 2009:327-336.]。

这些努力都可行,而医学愿意为所有这些努力争取时间。

时间,是人生命中最贵的东西。