| 命悬一线 我不放手 | 收藏 |

我多做些什么,你才会不放弃

命悬一线 我不放手 作者:薄世宁

2018年6月份的一天,我正在参加一位多器官衰竭患者的全院会诊,护士急匆匆地推开了示教室的门。

“薄医生,你赶紧去看看,15床闹着拔管不治了。”她说。

“15床?”我心想,“不可能啊,陈叔不是这样的人。”

我跑到15床。陈叔正在挣扎,监护仪上显示他的心率已经加快到了130次/分以上,血压也高了,收缩压超过了170mmHg。两个男护士分别站在病床两边按着陈叔的胳膊,陈叔正用力扭动着身子试图坐起来,手腕上的约束带因为他的挣扎已经松动了。

一个护士说着:“您别闹了,气管插管要是脱出来可是会要命的。”

“您这是怎么了?咱们眼看着就要好了,这么闹,出了问题前面可就白治了。”我对陈叔说。

见我来了,陈叔停止了挣扎,慢慢安静下来,他的心率和呼吸也开始变慢,因为激动而变红的面色也逐渐恢复了正常。

我问陈叔:“是不舒服了吗?”他摇了摇头。

“想喝水?”我又问他。他又摇了摇头。

我说:“那是大家照顾得不好了?”他还是摇了摇头。

陈叔右手试图往上抬,但是被约束着没抬起来。他手上戴着约束手套,有根长长的约束带一端拴着他的手腕,另一端固定在床挡上。

“您想写字?”我问陈叔,“好,我给您把这个带子松开,可千万不要动任何管子。”

他用力地点了点头。

我解开了陈叔手腕上的约束带,帮他脱下约束手套。护士拿过来一块像病历夹子那么大的垫板,把他的日记本从病床边上的小柜里找了出来。我扶着他的手让他写字。

这是一个暗黄色牛皮纸封面、中小学生常用的那种条格本,陈叔自从气管插管无法发声后,每天都在上面写,写他想对医生、护士还有他子女说的话。我看过陈叔的本子,有些页面被他涂得几乎看不清几个完整的字,这是因为病重的时候,他的手太无力。有的页面上的字体工工整整的,这一定是病情相对稳定的时候写的。

陈叔的营养状况不好,他在2009年的时候做过食管癌手术,从那以后就一直营养不良,一米七几的个子,体重剩下不到一百斤,再加上这次住院卧床快两个月了,他全身的肌肉已经萎缩。

我扶着他,他哆哆嗦嗦地写着。他手背上扎着点滴,静脉清晰可见,还有很明显的一片瘀青。陈叔写了得有两三分钟的样子,终于在纸上写出了两个我能辨认出来的字:

“回家”。

陈叔来北京治病是带着希望来的。在他眼里,我不仅是他的医生,更是他的亲人。

我和陈叔的女儿是同班同学,我早在三十多年前就认识陈叔了,那时我经常和几个要好的同学去他家串门。我们喜欢去他家,不仅因为陈叔是早年的大学本科生、机电高级工程师,有学问,懂得多,更因为他脾气好,人和善。后来,我考上了医学院,离开家乡前还专门去和陈叔道别。我记得他对我说:“好好学,以后叔要病了,要去麻烦你呢。”在很多人眼里,把健康托付给熟识的医生,还是这么亲的人,一定会更踏实。

“我爸可信你了,一开始他不肯来,舍不得花钱,其实我们了解他,能到你这儿治,他特别高兴。”陈叔的女儿对我说。

可为什么?为什么陈叔要放弃?

回家

这个病例发生在2018年,陈叔74岁,他因慢性肺病、肺部感染、呼吸衰竭上了呼吸机。在老家的医院治疗期间,他的肾功能又衰竭了。在当地医院连续下了几次病危通知后,陈叔的孩子们把陈叔送到了北京,在我这儿继续治疗。

陈叔想早点脱机,早点治好了回家。

我每次给他试脱机的时候,他都尽量坚持,试图延长脱机持续的时间。“脱机”是ICU常用的一个词,是“脱离呼吸机”的简称。脱机意味着患者停用呼吸机,靠自己的力量呼吸。通常,如果患者自身条件还未完全达到脱机标准时,试脱机的时候,患者会出现心率增快、血氧饱和度下降,这个时候医生就会停止试脱机,立刻给患者接上呼吸机。但每次试脱机,陈叔都要坚持到累得满头大汗,到我实在看不下去了的时候,才同意让我给他再次接上呼吸机。

为了早点脱机,陈叔也不让我给他用太多的镇静药,他担心药物抑制呼吸。对气管插管的患者来说,在清醒状态下,气管里有根插管是非常痛苦的。我们都有过吃饭时食物颗粒呛入气管内剧烈咳嗽的经历,这是人类演化而来的一种防御机制。那我们可以想象,气管内被插入一根直径约1厘米的硬管子,患者得有多痛苦。为了减轻痛苦,一天中的大部分时间里,医生通常需要给患者注射镇静药,减少患者剧烈躁动。但陈叔能忍,他不愿意让我给他用镇静药。

ICU的很多治疗在治病的同时也会给患者带来痛苦,除了气管插管之外,为了给他透析,我还在陈叔的股静脉里留置了一根如我们家庭常用的筷子般粗细、长短的导管。每天护士都给他静脉输液、取血,还要穿刺他腕部的桡动脉取动脉血,做血气分析,监测动脉血中的氧分压、离子浓度、酸碱平衡。每次穿刺的时候,陈叔眉头都不皱一下,护士操作结束后,他都会很有礼貌地露出微笑。每天下午,他都会让护士把病床调成坐位的姿势,坐起来看报、写日记。

这样一个满脑子都是快点治好、快点离开ICU的人,怎么会突然不配合治疗了?

我安慰陈叔,说:“这个时候怎么能回家呢?咱们眼看着就好了。”虽然我嘴上这么说,但我知道陈叔的治疗效果并不理想。

他刚转来的时候病情很不稳定:肺部感染、呼吸衰竭、肾衰竭、营养不良、低蛋白血症。经过治疗,虽然肺部感染得到了控制,但陈叔的肾脏功能迟迟没有好转,他还是没尿,需要间断透析脱水、清除毒素。

我给陈叔治疗半个月的时候,他的病情曾一度有过好转,我给他拔了气管插管,但陈叔拔管后咳痰无力,肺部感染再次加重,不得已我又给他重新做了气管插管。

治疗第三周的时候,陈叔的肺部感染仍然没有完全控制,而且痰液中又出现了耐药的细菌还有真菌。

治疗第四周,他还是没尿。

治疗期间,我给陈叔试过几次脱机,但都失败了。

ICU患者无法脱机的原因可能会有很多种,包括肺部感染、呼吸肌肉力量不足、心功能差、肾功能不全等。人体是个整体,这个器官受损了也会直接或者间接影响到其他器官。呼吸衰竭的患者很容易出现其他器官比如肾脏的损害,同时肾功能衰竭也会影响患者的心肺功能,这会形成一个恶性循环,给患者的脱机带来困难。

陈叔的治疗进入到了一个僵持阶段。接下来,我希望集中力量给他加强营养,加大他康复训练的力度,锻炼他呼吸肌的肌肉力量,这可能需要他在ICU治疗得更久一些了。

然而陈叔的耐心似乎随着时间消磨殆尽了。

刚来的时候,他还坚持读书、看报,对每个人都微笑;后来他的笑容越来越少,我每次查房鼓励他的时候,他才会强挤出一点笑容,而这种笑容更像是在安慰我;再后来,他眼里越来越黯淡了,眼神中开始出现茫然。而那天,他甚至闹着要拔管、要放弃了。

我继续开导陈叔:“您再坚持坚持,我一定能把您的呼吸机脱下来。”

陈叔看着我,摇了摇头。

我想陈叔肯定又担心治病的费用了。我说:“您不用担心钱的事儿,现在咱们用的贵药很少,花不了多少钱。”

陈叔的嘴角被固定气管插管的胶布约束着,但我仍然能看出他强挤出的微笑。他的意思一定是想说:“别骗我了,我知道你这是善意的谎言。”

见陈叔这么坚决,我只好说:“这样吧,咱们先不急着做决定,我和您的儿子、女儿商量一下再定。”

接到我的电话,陈叔的儿子、女儿很快赶了过来,他们兄妹俩就住在医院对面小区的小家庭旅馆里。对来看病的人来说,这些小旅馆很受欢迎。主要是因为便宜,一个人每天只需要一百来块钱,还能在旅馆自己做饭,这又能省下不少钱。

根据报道,外地患者来北京就医的数字是日均70万左右[北京成“全国看病中心”:日均70万外地患者赴京。来就医的人,有经济条件好的,但绝大多数都一般,他们在看病上愿意让医生给患者用最好、最贵的药,但在其他方面却十分节俭。在他们眼里,人一辈子不容易,生病了也一定要带他来大医院看看,无论什么结局,对亲人都是一种最好的交代。

陈叔的女儿和我同学六年,初中、高中都是一个班的。她大学考了工科,毕业后分配到我们老家的一个大型钢铁企业做技术工作,但后来工厂效益不好,收入不高,再加上她儿子上高中了,开销也不小,所以她的家庭条件一般。

我把他们兄妹俩叫到我办公室,我说:“陈叔今天闹脾气不想治了,咱们商量商量。我还是想让他继续治一段时间,脱机肯定没问题,但需要时间。”

“听你的,”他女儿说,“我爸同意来北京就是奔着你来的,他就是怕花钱。我们骗他说异地报销办好了,我们不让他看缴费单据,可他每次都让护士拿来偷看。

“他一辈子节俭。我爷爷去世早,他兄妹五个,下面有四个妹妹。整个家都是他在操持。他这次生病前前后后俩月了,时好时坏的,他原本是不同意来北京的。”

我说:“住这么久的ICU,确实是不小的负担。”

“是啊,”她说,“不过也就第一周病危抢救的时候花得多,花了不到十万。后来我爸病情稳定了,花得就没那么多了。他有医保,虽然异地报销比例低一些,我们要先垫上,回去再报销。可比那些完全自费的病人不强多了吗?他就是瞎操心。”

我说:“我父母也这样,舍不得吃舍不得穿,看病舍不得花钱,就想着怎么对孩子好,别拖累孩子。”

“网上有好多观点,说什么老人病重了不要插管抢救,别受那罪。可这事放谁身上谁舍得?他意识那么清楚,他一辈子给家里做了那么多,他老了、病了,我们怎么舍得放弃。我和我哥商量好了,等花光了所有的钱,就把我爸拉回去。”

我和他们一起到陈叔床边继续劝陈叔,我让他们兄妹俩在病房里多陪陪他,打消他的顾虑。

可第二天,陈叔没睁眼,也不写字了。

第三天、第四天,陈叔还是一直躺着不睁眼。护士、我还有他的儿子、女儿怎么叫他,他都不睁眼。

他女儿在床旁使劲地叫:“爸,你睁开眼,你别这样了,咱回去还不行吗?”

陈叔睁开了眼,笑了。

第五天,他们找了救护车,带着陈叔离开北京回家了。

患者或者家属放弃治疗的原因有很多:有经济窘迫,无法支撑继续治疗的费用;有疾病晚期,无力回天;有病痛折磨的痛苦超过了对生的眷恋;还有因为人性、情感、道德,以及其他各种可能永远不为外人所知的复杂原因。所有的放弃都令人痛心,但在我看来,最让人痛心的,是患者明明有治疗机会,却为了给亲人节省费用,自己选择了放弃治疗。

全世界的父母都深爱着孩子,愿意为孩子牺牲,而中国的父母更无私,在很多中国父母的观念里,把最好的一切给孩子就是他们生命最大的价值。就像陈叔,他是一个和我们每个人的父母一样忍辱负重的老人,他一生都在努力成为一个可以付出的人,可以为单位付出,为父母、儿女付出,哪怕他最后的放弃也是他在最无力的时候唯一能留给孩子们的“付出”。

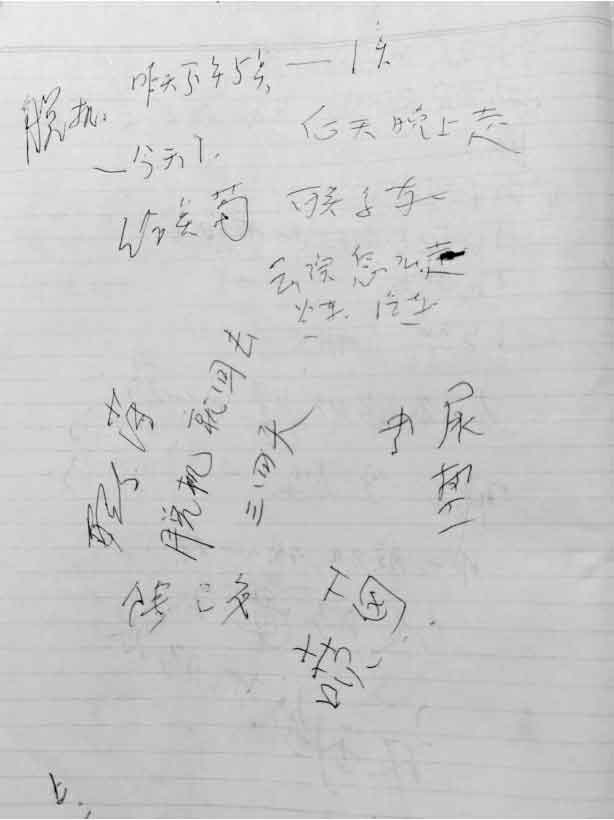

四年过去了,这段记忆逐渐模糊,但每次想起陈叔,我都会第一时间想起他的日记本和他在本子上写的字。很多字那么工整,让我很难相信是一个插着气管插管、中心静脉导管、导尿管、胃管,戴着各种监护设备,在死亡线上挣扎的老人写的字。我在征得他家人的同意后,拍下了日记本中的一页。上面写着:“后天晚上走,联系薄,脱机就回去……”

陈叔因为不想连累孩子,不顾子女的反对,坚持选择放弃治疗。而在ICU,我见过更多的是,患者家属鉴于方方面面的原因,放弃给患者继续治疗。“ICU抉择之难,在于不仅要战胜医学的不确定性,更多的是重症监护室门外的人们基于情感、金钱、人性与伦理的多种博弈与考量。”[彭丹妮. ICU里的抉择[J]. 北方人,2019(8):10-14.]而医生除了要学会治病、学会沟通,还要学会挽留有希望的患者……

比如,接下来我要讲到的这位66岁的破伤风患者,他已经在ICU抢救四周了,但依旧生死未卜。

刚进ICU的时候,患者的儿子问我治疗大概需要多久,我说“四周左右”。现在四周过去了,患者还在抽搐,而他的家人也到了崩溃的边缘。

人的坚持像拉弓,越往后需要的力量越大,但放弃却像弦断,瞬间就发生了。

“四周了,我已经花了十大几万了,真借不到了,我还有两个孩子,一个小学一个幼儿园,不能让孩子退学吧?”在ICU门口,患者的儿子对我说,“我母亲对我说:‘实在借不到了就把你父亲拉回来吧。’”

我说:“千万别,这时候放弃,前面花的钱等于打了水漂,我会想方设法替你们省,你再想想办法借点,你让你家里人都和你父亲视频聊天看看,他真的好多了,关键是这个病彻底治好就不会留后遗症,不会影响以后的生活质量。

“你听我的,再扛一扛,别放弃。”

他说:“我回去再和家里人商量一下吧。”

那接下来,他会听我的,不放弃他的父亲吗?

你再扛一扛

这位患者在工地被生锈的工具划伤,感染了破伤风梭菌,进展成了严重类型的破伤风。破伤风之所以难治,会致人死亡,原因归根到底就两个字:抽搐。

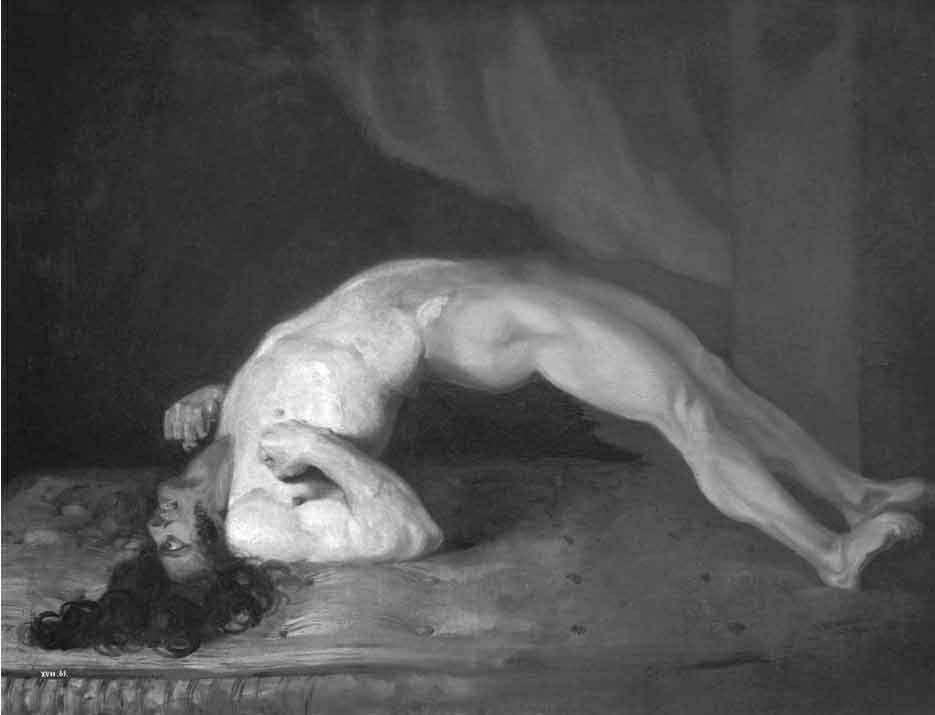

破伤风梭菌在患者的伤口中快速生长、繁殖,之后合成和分泌的毒素会让人发生顽固的抽搐、痉挛,这种毒素也被称为“痉挛毒素”,是目前自然界中已知的毒性最强的毒素之一。肌肉抽搐、痉挛引起患者出现破伤风典型的症状——牙关紧闭、“苦笑面容”、“角弓反张”(见下页图)。喉部肌肉痉挛会让患者突然窒息,呼吸肌肉痉挛会引起呼吸衰竭,严重者肌肉剧烈抽搐可导致相应部位的骨骼断裂。根据统计,2015年全球约有20万人感染破伤风,其中5.9万人死亡,病死率高达29%[中国创伤救治联盟,北京大学创伤医学中心. 中国破伤风免疫预防专家共识[J]. 中华外科杂志,2018,56(3):161-167.],重症的破伤风患者在无医疗干预情况下病死率是100%。

破伤风治疗之昂贵,原因也在于“抽搐”。ICU是治疗破伤风患者的主要科室,抢救这类患者要用到ICU几乎所有的设备、最昂贵的药。

首先,要清除患者体内引起痉挛的细菌、毒素。正如这位患者,外科医生要切开他的伤口,不停地换药、冲洗,避免细菌继续繁殖;在ICU,我要给他注射大剂量青霉素、甲硝唑杀菌,还要注射破伤风免疫球蛋白、抗毒素等药物中和他体内已经形成的痉挛毒素。

其次,要对抗痉挛产生的后果。比如这位破伤风患者,他的气管已经在急诊切开了,不至于再发生气道梗阻,引起窒息。但他的全身肌肉,尤其是呼吸肌、四肢肌肉,还在不停抽搐,我需要给他使用镇静药、镇痛药、肌肉松弛剂,用呼吸机支持他的呼吸;患者肌肉持续痉挛还会引起肌红蛋白大量释放入血,如果不处理,肌红蛋白可能在肾脏中形成沉淀,导致肾小管阻塞和坏死,进而引起急性肾衰竭。因此,我必须给他反复做血浆置换,把“有毒”的血浆换掉,替换成健康的血浆。

最后,就是提供生命支持,等待痉挛的肌肉恢复。这包括每天二十四小时不间断的监护、特护,二十四小时呼吸机支持,补充足够的营养。

除此之外,破伤风治疗之所以昂贵还在于治疗时间长。

根据文献和临床经验,大多数重度破伤风患者在ICU治疗通常需要三到四周,之所以这么久,主要是等待患者受毒素攻击了的神经肌肉接头部位的突触慢慢恢复功能,让患者的肌肉功能逐步恢复正常。这么高强度的治疗持续三到四周,其费用可想而知。

最终,这位患者的家属坚持了下来,患者痊愈了。这个病例的救治非常成功,但比技术上的成功更值得我反复思考的是,他们为什么没有放弃?他们已经到放弃边缘了,是什么力量让他们坚持了下来?除了不离不弃的亲情,还有什么因素打动了他们?就这个话题,我对患者的儿子做了一次访谈。

2022年9月29日晚上7点多,在东四环外的一家咖啡馆,我见到了他。此时距离他父亲出院已经一个多月了,他住在朝阳区东坝,所以我专门选了一个离他近的地方。这家咖啡馆里人很多,但非常安静,有人正对着电脑打字,有人在看书,有人在轻声聊天,这种环境很适合面对面不紧不慢地聊天。

我问他:“你父亲发病那天,你是怎么发现的?”

“那天我在外面,我父亲给我打电话,听他电话里说话‘呜噜呜噜’的说不清,我隐约听他说‘你回来吧我喘不上来了’。我赶紧开车往回跑,到家后发现他躺在沙发上,嘴都紫了,手机离着左手边有十来公分。后来我听他说,他给我打完电话,手机就再也拿不住了。”他说。

我说:“这是毒素让他的肌肉痉挛,声门闭了,气道梗阻,嘴发紫是因为缺氧。如果继续进展,马上会窒息。你们来得真够及时的,再晚个半小时、一小时的,可能来了也没用了。”

“是啊,”他说,“我父亲躺在沙发上直直的,脖子不会打弯,咱们正常人能抬头低头,能左右转,他脖子是硬的。我赶紧开车带他去你们医院看急诊。

“在急诊,医生反复问,近期有没有被生锈的钉子或者什么东西扎过或划过,他说没有。

“怎么会没有?我猜他已经吓傻了。他两周前在工地上干活,左手食指被铁锯划了一个挺深的口子,他在工地上就包住了,回家给我们说我们也都没在意,到发病这天伤口早长好了。

“我赶紧给医生说了,医生说这是破伤风,赶紧切气管。”

这个患者在外伤十二天后发病:他喉部痉挛、气道梗阻、呼吸衰竭,颈部、面部肌肉痉挛强直,张不开嘴,无法经口气管插管。在急诊,医生紧急给他做了气管切开,否则他将发生窒息死亡,之后又把他已经愈合了的手部伤口重新切开,彻底清创、反复冲洗后迅速转入ICU治疗。

在如今大城市的医院里,破伤风患者并不常见。因为疫苗接种再加上健康意识普遍增强,当有较深且污染的伤口时,人们会主动来医院治疗,这些因素让破伤风的发病率大幅下降,真正发病了的破伤风患者并不常见,国内大概不到十万分之一。我工作二十多年来,一共只收治过五例危重的破伤风病例,年轻医生见得就更少了。但是及时确诊、立刻开展急救对避免破伤风患者窒息、死亡至关重要。

客观地说,我很佩服那天急诊值班的那位外科医生,他有着敏锐的洞察力和果断的决策,但这个病例最终能救治成功,离不开他们全家人的不放弃,这令我更为敬佩。

“你父亲做什么工作,怎么会没有保险?方便不方便说说你家的条件,你做什么工作?”我一连串问了他几个问题。

他点了点头,憨厚地笑了。他皮肤晒得黑黑的,身高和我差不多,一米七五左右的样子,但看上去他比我胖多了,估计得有二百斤。

他说:“我父亲没工作,在北京给人打打零工,我本来给他买过保险,可在这次生病前他偷偷退保了。你说退保能退多少钱?真气人。

“这些年我也没挣到钱,我在一家小金融公司打工,公司业务不行,刚有起色赚了点钱,老板拿钱跑了。我现在开网约车,一个月能有几千块钱,我媳妇儿在家照顾俩孩子,我母亲在西三环的一家医院做护工,一天下来能挣二百多。

“条件就这么个条件,没病没灾的时候在北京过得挺好,一家人吃喝再加两个孩子上学,没问题,可我父亲突然生这么大的病,一下子拿这么多钱出来就困难了。

“刚住ICU的时候,我家人都说倾家荡产也得给他治,我把我家全部存款还有我母亲攒的钱都拿出来了。”他说。

“但到了第四周,我父亲还在抽(搐),我开始绝望了。你说谁要是有钱能舍得放弃自己的亲人,但没办法,借不到了。我也能理解,这两年借钱太难了,大家的日子都不好过。

“我母亲先扛不住了,她在医院当护工,看过太多治病的人倾家荡产最后人还是没了,那天晚上她哭了,她说实在不行拉回来吧。我知道一方面她舍不得我父亲,另一方面她又心疼我、心疼孙子,她不想让我们这个家为了老头也折腾散了。”他说。

他说的对。经济因素是患者、家属放弃治疗的最常见原因。一分钱难倒英雄汉,并不是每个家庭都能坚持到胜利;也并不是每个家属都和患者有着“我愿意为你付出一切”的情感;当然了,也并不是每个患者在生病前都无私、宽厚地对待亲人,他或许深深地伤害过他们而今却要他们拿出钱救自己。

有时候,疾病像无底洞般吞噬一切,包括金钱、亲情、爱情、耐性、人心……

“那你们为什么坚持下来了?”我问他,“我记得,到第四周,我明显感觉到你们撑不住了。”

在我的经历中,很多急性、重症患者尽管刚发病时病情危重、死亡风险很高,但只要去除病因、把患者的生命体征维持住,经过一段时间后,患者恢复起来也会很快,像突然有个拐点。但这个拐点什么时候来,医生也说不好。很多家属没坚持下来,就像打仗倒在了胜利的前一天一样。

对这个问题,他沉思了得有半分钟的样子,然后端起杯子喝了口水,继续说:“说实话,我确实犹豫了,在ICU四周了还不好,我想不行就不治了。

“为什么能坚持下来?原因挺多的吧,主要还是舍不得,我也怕(放弃了)以后后悔。

“还有就是你的鼓励。那天我问你为啥我父亲四周了还在抽(搐),你不是说3~4周就能好吗?你对我说,绝大多数人过了四周就不抽了,能不用呼吸机、转出ICU了,但具体到某一个人,真的很难特别精确。你不停地说快好了,还有希望,千万别放弃。

“你对我说:这么大的医院,ICU床位什么时候都是满的,不差你这一个病人的费用,真的是为了病人好。你说你会帮我省钱。

“再加上有一天晚上,我在病房楼一楼大厅里和别的家属聊天。有个山东的病人来你们医院泌尿科看尿无力,还有个从唐山过来的病人,是出车祸伤了脊柱。这俩病人的家属都说,以前都怕大医院贵,来了发现药品定价全国各地都差不多,只要医生看得准,用的药对,其实还能省钱。

“我想,人这辈子不就活个感情吗?再坚持坚持,实在不行了,一点都借不到了,就算了。

“而且你说你给我省钱,我真的看到了。我手机上能查我父亲每天的化验结果,等他稳定些以后,化验就减到三天一次了,你说你盯着我父亲不会出(安全)问题,就剩下给他脱机了,能脱下来一个小时,就能省下几十块钱,你不停地劝我。

“我想,医生为啥非要这么劝?这么大的医院真不差咱们那点钱。但是让我们全家人觉得特别暖,那种感觉真说不出来。还有,你每天让我家里人和我父亲视频,我看他真的在好转,一天一个样,有一天他对着手机笑,我看着他就哭了,真舍不得啊。我知道,你这么做也是为了鼓励我。

“那天晚上我一晚上没睡,我给我媳妇说:‘现在放弃,前面的钱也就白花了。而且咱们的孩子们都看着呢,今天放弃了爷爷,后天放弃了姥爷,等咱们老了,也许孩子们想都不想也就给咱们放弃了。’”

“没想到,还真坚持对了。”他说。

我多做些什么,你才会不放弃

有一次,一个在ICU轮转的年轻医生和我讨论患者的放弃问题。“每遇到有希望的病人被放弃,我心里真难受,难道我们不应该永远为病人的利益争取机会吗?”他问我,“老师,您怎么看待放弃问题?”

这是个好问题。这个问题我从还是年轻医生时就开始困惑,至今也一直纠结。在讨论之前我们先明确一点,本文讨论的放弃问题不包括脑死亡、长期植物状态、疾病终末期,或者其他不可逆疾病已让患者完全丧失了生存质量等情况,在这些情况下,坚持的痛苦或许已经远远超过了放弃的痛苦。本文我们主要讨论有希望能够治愈,或者经过治疗可以长期、有质量地生存的患者,却可能因为各种因素而放弃的问题。

讨论放弃问题,我们首先应该隔离道德、价值标准。放弃背后有各种原因,医生或许考虑得更多的是疾病的治疗价值——某种病是不是有好的方法,治疗费用多少,患者的生存质量、生存期等,因此很容易忽视疾病背后除了治疗价值之外的人性、道德、情感、风俗习惯等因素。放弃问题不是纯粹的“值得不值得”的问题,更不是激情的理想主义能解决的问题。除了遇到家属对患者有明显恶意的情况以外,我们任何人无权站在道德制高点去俯瞰、去评价患者与家属的决定。

我认为,在看待患者家属放弃治疗的问题上,应该区分不同情况。如果确实因为经济能力无法担负医疗费用而无奈放弃,这是可以理解的。在现阶段,一个家庭的经济能力在很大程度上决定了其获取各种资源的能力,医疗资源也不例外。虽然生命很宝贵,但救治也需要成本。虽说命比钱贵,钱没了还能赚,但是真没钱怎么办?用卖房卖地,甚至牺牲这代人、下一代人的生活品质去换取患者多活一段时间甚至是并不确定的结局,到底值不值?抑或是,虽然这次患者能出院,但在未来还需要巨额的开支维持生存,这种情况要怎么办?

这些问题显然没有标准答案。在我看来,只要家属过得了自己内心那道坎儿,将来不会后悔,根据患者疾病和自己的现实情况,做出的所有决策都是可以理解的。

但是,通过这两个病例,我更想讨论的是对那些在坚持与放弃边缘徘徊的患者和家属,我还可以多做些什么才有可能让他们不放弃,哪怕是争取了一丝一毫的生机,救活了一个人也好。

首先,对陈叔这个病例,可能很多人会说,陈叔为了对孩子的爱放弃自己,结局虽然不是我们希望看到的,但每个人对生命的意义理解不同,并不是每个人都认为活得越久越快乐,有人追求生命的长度,有人看重生命的价值。当患者担心拖累家人,这种爱超越了对死亡的恐惧时,他的坚定令人尊重。

我经常想,人性到底可以有多伟大?一方面我们有追求长生的传统和愿望,但另一方面人类为了爱又可以牺牲自己。所以,对陈叔的选择我尊重。但是陈叔离开后,我一直在反思,我还能不能做得更好,让他留下来?他来北京是带着希望来的,他想治好,想脱机治愈回家,但治疗时间和花费超过了他的心理承受极限,所以他放弃了。

其实对于多数因经济问题而无奈放弃的病例而言,从开始治疗到最后放弃,都有一个“量变”到“质变”的过程。无论医生还是患者,都怕打持久战,时间越长,患者的身体越容易被拖得油尽灯枯,家庭经济也越容易被拖垮,这会让家属变得犹豫不决,进退维谷,最终无奈放弃。

所以为了减少放弃,医生能做的,我认为最重要的是要不停地精进,尽量缩短治疗时间和节省花费,尽量在患者彻底放弃这一“质变”到来之前解决问题。医生的精进包括技术上要不停进步、用现阶段最具科学性的理论和证据、用最符合患者病情和经济状况的治疗手段,给患者的治疗争取一个最短的周期,将患者和家属放弃的可能性降到最低,给患者谋一个最可能好的结局。

除此之外,医生还能做的就是表达善意。我们并不是只能“眼睁睁地看着”“无奈”“心痛”“无济于事”地对待患者的放弃,而是可以主动地表达自己的善意,争取让患者留下来,这是破伤风这个病例给我最大的启示。

有些疾病,无论医生怎么精进,病程、花费是相对固定的,这个是由疾病发病机制决定的。正如我救治的这位破伤风患者,痉挛毒素的性质决定了这个患者在ICU就要抢救3~4周的时间,病程基本上无法再缩短了,那这个病例,为什么家属坚持了下来?

有患者的家人对医学的信任,有他们尽管捉襟见肘但依然对亲人不离不弃的爱,但很明确的是,他们的坚持和我的鼓励、我的努力、我的善意是分不开的。

最小的善行胜过最大的善念。关于善良,特蕾莎修女说过这样一句话:“我们很少有人能做出伟大的事,但我们每个人都能心怀伟大的爱去做细微的事。(Few of us can do great things, but all of us can do small things with great love.)”中国古人则说“勿以善小而不为”。古往今来,医生这个职业,不论他的技术多老练,资历多深厚,只有心怀善良的医生才可能成为好医生。好医生不会对患者、家属的痛苦熟视无睹,他能看得见一个又一个患者在被病魔扼住喉咙时的无助、惊恐和绝望,能听得到一个又一个家属在亲情与现实、放弃与坚守之间纠缠时内心的哭声。我想,好医生是尽管可能永远也成不了大医生,但还是怀揣大医生的伟大的爱,做着一件又一件细微的善行。这不是施舍,更不是恩惠,而是医生这个职业永远不能抛舍的初心。

很多人可能会问,在ICU,在患者的生死面前,医生、护士都在做着一件又一件的“大事”,如何去体现“细微的善良”?

我会怎么做?我根据我的经验多付出时间、心血,多去患者床边观察病情,尽量考虑周全,减少并发症;在保证患者安全和节省治疗费用之间做好平衡,在安全的范围内,能少做一次化验、少做一次检查就少做一次,医生笔下一抖,可能是家属一天的饭钱、一天的住宿钱;在安全的范围内,能给患者早停一天呼吸机,早拔一天气管插管,早转出一天就尽量早一天,早一天转出ICU可能就能省下一个打工人一个月的工资;患者真不行了、真没希望了,早点告诉家属,让他们早点带患者回家,能帮他们省一点是一点。

任何行业的从业者呈现善意都能让人感悟到温情,任何看似不经意的,甚至举手之劳的善对深处痛苦中的人来说都是一道光。在救命这件事上,细微的善良对庞大的医疗费用来说可能微不足道,但细微的善良最强大的地方在于它可以给痛苦的人们带去力量,帮助他们对抗疾病带来的无助、恐慌与徘徊。而且,其他行业可以“做好事不留名、默默付出”,但医生不能。作为医生,我不仅要真真切切地替患者及其家属着想,更要把这些善意明明白白地告诉他们,让他们清清楚楚地意识到来自医生的坚持和善意,这样他们就可以感到被尊重、被关心、被支持。这会增加彼此信任,鼓励他们坚持下去,并让他们更加笃定地配合治疗。

林语堂先生说过一句话:“在人的一生,有些细微之事,本身毫无意义可言,却具有极大的重要性。事过境迁之后,回顾其因果关系,却发现其影响之大,殊可惊人。”在我看来,林语堂先生说的是生活中不经意的一些小事。在医疗上,对患者细微的善良不仅有意义,影响也会巨大。

细微的善良不仅可以温暖一个人,甚至可以改变一个人的命运,细微的善良行得多了,便可以影响这个世界。