| 命悬一线 我不放手 | 收藏 |

我为什么跳楼?我要让他后悔

命悬一线 我不放手 作者:薄世宁

“快来手术室接病人了。”晚上10点多,麻醉科徐大夫给我打电话。

“24岁女性,高空坠落伤,胸5、6脊椎爆裂性骨折,右侧胫、腓骨粉碎性骨折,双侧血气胸。术中输了1200毫升(红)血球、800毫升血浆。血压不稳,用着升压药。你记得带注射泵。”在电话里,徐大夫快速简要地和我交代患者病情。

“还有,(病人)孕16周,三层楼跳下来的,截瘫了,肚子里的孩子还活着。”挂电话前,他又补充了一句。

…………

截瘫的孕妇

这个病例发生在二十年前的2003年。当年,我和徐大夫都很年轻,还是单身。我们是室友,都住在医院提供的二十四小时住院医师宿舍里。他是麻醉医生,我是ICU医生,我们一起经历了这个患者抢救的全过程。

我之所以对这个病例记得这么清晰,第一个原因是这个患者受伤原因很特殊。她是自杀未遂,听警察说,受伤前的那天下午,她和男友在北五环外的一个三层楼的楼顶上争吵,争吵过程中她情绪失控,一跃而下。

“楼下有片草坪,起了缓冲作用,地软。这姑娘命大,孩子的命更大。你们好好给人家治啊。”警察不停地说。

在世界范围内,大约每40秒就有一个人因为自杀离开人世,全世界每年有70多万人自杀死亡。而在这个数字背后是更大数目的自杀未遂者。根据中国学者的研究数据,每年急诊接诊自杀未遂者达到42万例次。在我们ICU收治的患者中,虽然不多,但每年都有自杀未遂者。这很可惜,一边是命悬一线不惜一切的救治,一边是出于各种原因的自我放弃。

我能清晰地记得这个病例的第二个原因,是这个患者病情的特殊性。人的生命中充斥了太多的不确定性,有时即便是轻微伤害也可以致命,有时巨大的灾难后仍会留下一线生机。在全国各地的医院里,高空坠落伤的病例并不少见,但这样的截瘫、怀孕,再加上在ICU监护治疗下继续妊娠、分娩的病例就少之又少了。我检索过文献,国内外这样的病例鲜有报道。

高空坠落伤的患者会出现多部位损伤,需要多学科协作诊治,除了要治疗已经明确受损的器官及其带来的各种问题,还要高度警惕那些潜在的损害和出血。医生必须细之又细,动态观察。而对这类患者,最让我们担心的问题是脊髓损伤导致的截瘫。人体很多部位的组织都具有一定的修复能力,但神经细胞一旦受损、死亡,就无法再生。迄今为止,全世界范围内也缺乏明确有效的、让死亡了的神经细胞再生的药物和治疗手段。

这位患者发生了严重的脊髓损伤,她胸部以下感觉和运动功能完全丧失、下肢肌肉力量为0级。可以说,那天她的手术很成功,骨科手术主要是打开患者的椎管,减轻脊椎对水肿脊髓的压迫,同时固定脊椎增加稳定性,避免坚硬的脊椎对脊髓的再次伤害。同时,骨科医生还对她其他部位的骨折做了固定,胸外科医生给她做了胸腔闭式引流,把她胸腔中的积血、积气引出来。但无论给她怎么治,她大概率要终生坐在轮椅上了。人生中有些错有机会挽回,但有些错一旦犯了,就再也没机会补救。

那天晚上,我把患者接到ICU后,给她上了呼吸机,通过机械通气纠正呼吸衰竭;为了减轻脊髓水肿和神经细胞炎症反应,我给她用了甘露醇脱水,还用了糖皮质激素;我观察她胸腔闭式引流管流出的血的颜色和量,每两小时就要复查一次血常规,监测血红蛋白的变化,唯恐还有没发现的出血部位和器官。

这些治疗并不复杂,都是ICU常规操作。对她的治疗,最困难的挑战就是,如何在治疗她的同时保住腹中的孩子。这对当年的我来说完全是个新课题,而当时ICU、产科的专家们也都没有遇到过这样的病例。

这个患者截瘫了,再加上多处骨折、失血性休克、呼吸衰竭,能否给她用镇静镇痛药、肌肉松弛剂、收缩血管的升压药等等?药物会不会影响胎儿?用哪种药物?而且,这个患者还有个特殊情况,她截瘫了,身体下部完全没有感觉,胎动、宫缩这些她都感受不到。我们在维持母亲生命体征的同时还要监测胎儿的状态,尽量让胎儿晚出生,每晚一天,孩子未来的存活概率和生存质量就会高一点。

这些都是疑难的问题。

为了解决这些问题,我不停地查阅文献、进行疑难病例讨论、组织多学科会诊,希望给这个患者和她肚子里的孩子带来一个最好的结局。在我看来,ICU不仅是一个专业学科,更是一个平台科室,在这个平台上很容易组织起高效的多学科协作,让棘手、复杂的病例得到有效诊治,大大降低治疗过程中可能出现的风险。

我能清晰记得这个病例的第三个原因,是这个患者和ICU其他患者情况都不同:没人为她的治疗签署知情同意书,没人定期来探视,没人每天盯着医生询问病情,没人缴费。

她个子不高,一米六左右,头发长长的,皮肤白皙,虽然嘴角固定气管插管的胶布约束得她面部变形了,但还能看出来,受伤前她是个很讲究的女子。

她出事后是由警察和救护车送来医院的。在她治疗期间,受伤当天送她来的警察来探视过她。听警察说,她在北京没亲人也没朋友,警察找了她男友,也给她父母打了电话,但一直没人肯来医院。警察说,她老家在西北农村,来北京两年了,受伤前在北五环的一个小工厂里打零工,她男友是附近村里的一个青年,也没什么固定职业。她入院后,这个男人从未现过身,医院给他打通过一次电话,但他拒绝来探视,也不承担医疗费。医院后来再打这个电话,发现这个号码被注销了。

医院也不断地联系她的家人,她父母说:“早和她断绝关系了,以后你们不要再打电话了,是死是活就由她吧。”

她就这样被扔在了医院,被扔在了ICU,一起被扔掉的还有她肚子里的孩子。

绝不原谅

有极少数人对自杀未遂者的救治存有争议,他们认为:“每个人的命都是由自己做主的,自杀者自己都不想活了,你们为什么不能尊重别人的选择,还要坚决地救?”

为什么?

首先,因为精神疾病(包括抑郁、精神分裂、双向情感障碍等)而企图自杀的患者,经过积极治疗,且病情得到控制后,很多人的自杀倾向是有可能得到缓解的。

其次,我曾经收治的自杀未遂者以年轻人为多,他们正处于最好的也最容易冲动的年龄,很多自杀未遂者就是当时一时冲动,在被救治回来后会对自己的行为感到后悔。

我反对“个人的命个人做主”这样的话,很多人太年轻了,根本还来不及充分了解生命,何谈真正的“做主”?而对医生而言,不论是什么原因引起的自杀,只要患者是活着来的,只要还有一丝希望,我们就要千方百计地优先救命,“生命第一”,这毋庸置疑。

我当时想,这个患者冲动之下犯了这么大的错,余生都要坐在轮椅上,她醒来后一定会后悔不已。

但我错了,她接下来的表现让我感觉她一丝一毫的悔意都没有。

每次只要一停镇静剂或者镇静剂稍微一减量,她从镇静中醒来,就会开始用力挣扎,使劲地扭动上身,用力咬嘴里的气管插管。这很危险,气管插管的患者咬管子、吐管子很容易造成窒息。每次她这样做时,护士都会大声告诉她:“千万别咬了,千万别咬了,管子咬扁了人就会被憋死。”

我相信,她听明白了,她的眼神告诉我她的意识完全清醒,她是有意咬管子的,似乎有了必死的心。

通常,为了防止患者咬管,在气管插管患者嘴里还会有一个牙垫,和插管固定在一起。有一次,她醒了后又用力地吐牙垫、咬管,虽然固定的胶布粘得很牢,但还是被她弄松动了,她把牙垫吐了出来,眼看着就要把气管插管咬扁了。

当时是王大夫值班,他立刻通过注射泵给她注射了镇静药,等她安静下来后,他和主管护士慢慢撕开她嘴角的胶布,解开固定带,打算重新给她固定气管插管。一切都很顺利,在这个过程中,她看上去是睡着了,但是当胶布完全撕下来以后,她的嘴能动了,她突然一张嘴,紧紧咬住了护士的手掌。

周围的医生、护士都围了过来。

“快张嘴!快张嘴!”无论大家怎么喊,她依旧死死地咬着不松口。

王大夫赶紧又给她推注镇静药,等药物起效,她松开牙齿时,已经一两分钟过去了。护士疼得直哭,再看手,已经被牙齿深深地咬了进去,鲜血顺着手腕流了下来。

对她的这个行为,我很反感。“护士没日没夜地照顾你,都是为了救你,竟然这么狠心地咬,可怜之人必有可恨之处。”我当时想。

两周以后,她的呼吸衰竭逐步得到了纠正,胸腔里的出血也止住了,而且咳嗽得也很有力,我给她停了呼吸机,拔了胸腔引流管和气管插管。这意味着治疗第一个阶段的保住患者生命的目标达到了。她脱离了危险期,并且她子宫内的胎儿发育也很正常。

人的生命有时候真的是奇迹,而ICU是世界上见到奇迹最多的地方。

她的病情越来越稳定,拔了气管插管后,她可以说话了,但她的话很少。我们查房的时候也都刻意避开她,不当她的面谈论她的病情。

她虽话少,但每次说话都是冷冷的抱怨:

“这饭太难吃了。”

“空调温度能调高点吗?”

而她吃的每顿饭,都是当天值班的医生、护士去食堂买饭的时候给她捎上的。

有一天我值夜班,护士找我:“她把饭吐了,说难吃。”

我过去看她,她对我说:“饭太难吃了,你去给我买一个辣鸡腿汉堡。”

我没理她,转身走了。“谁欠你的?”我心想,“想吃辣鸡腿汉堡,你就等着吧。”

有一天趁她心情好点,看护她的护士和她多聊了几句。

“怎么这么想不开啊,还有孩子呢?”护士说。

她冷冷地冒出了一句话:“我要让他后悔!”

…………

她接纳了孩子

时间一天天过去了,她恢复得很好,腿上的伤口经过反复地清创、换药,新组织终于长出来了,她的血红蛋白、白蛋白恢复到了正常水平,脸上也有了红润。截瘫患者最容易出现的肺部感染、泌尿系感染、压疮、下肢静脉血栓等严重并发症,她都没有发生。

她肚子里的孩子也在一天天长大,距离可以剖宫产的时间越来越近了。

麻醉科张主任和产科的杨教授来看过她很多次,我们也组织了ICU、产科、儿科、麻醉科的多学科会诊,因为接下来大家将要面临的问题更棘手,这就是患者剖宫产术中的麻醉问题。

考虑到这个患者的特殊性,我和徐大夫经常在宿舍里讨论她的麻醉方案。

很多人可能会认为,截瘫患者下半身没有知觉,感受不到分娩时宫缩的疼痛,应该更容易实施麻醉,更安全。

错了。

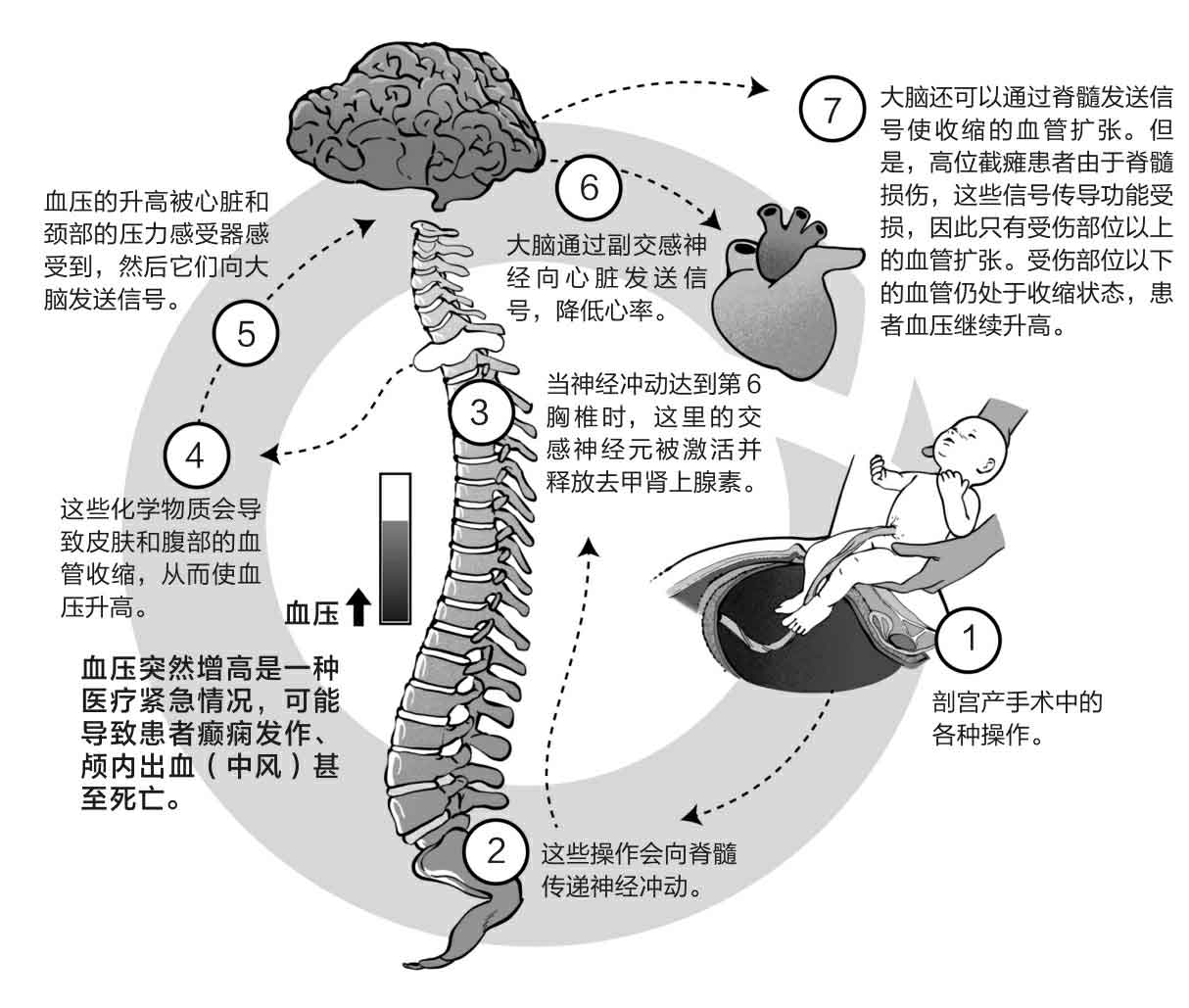

徐大夫给我画了一张神经反射的示意图,他边画边讲为什么这种截瘫患者生孩子反而会危机重重。因为麻醉需要解决的远不止止疼这么简单,在手术过程中,这位孕妇将面临的最大风险是“自主神经反射异常”。这个问题即便放在今天,很多医生也不是很熟悉,而在二十年前,我们更是第一次遇到。

人是一个整体,牵一发而动全身,每个器官都不是独立存在的。人体内部演化出了一整套精密的自我调控机制,这通常不受人的意志支配。负责精准调控身体机能、内脏器官之间协调工作的神经系统被称为自主神经系统(也称植物神经系统),这套系统无意识地、持续地调节身体机能,如心率、血管舒缩、出汗、血压、消化、瞳孔反应、性冲动等等。举例来说,我们紧张的时候通常会出现心率增快、手心出汗、呼吸加速等反应,这些都是自主神经“自主”支配的结果,不受我们意识的控制。自主神经的精确调控让人体无论面临外界环境和体内器官的何种变化,始终能够在整体上保持一种相对稳定的状态。

在正常情况下,当膀胱充盈或者直肠有了粪便刺激,或是子宫受到手术牵拉、切割和缝合,这些刺激会通过自主神经传到脊髓上,反射性引起动脉血管收缩、血压升高。但是聪明的大脑感受到之后,立刻会通过减慢心率、扩张血管等一系列反应来调整血压,所以不会引起血压剧烈波动。

但是截瘫患者,尤其是胸6节段以上完全性脊髓损伤的患者,大脑失去了这种精准调控的能力,会引起血管持续收缩,让患者的血压在短期内不可控地升高,引起各种严重的并发症。研究发现,85%~90%的胸6节段以上完全性脊髓损伤的孕妇会出现自主神经反射异常,突然升高的血压可能导致患者发生肺水肿、左心室功能障碍、视网膜脱离、颅内出血、癫痫发作,其中最可怕的是颅内出血,可致患者猝死。

这也是这位截瘫患者接下来要面临的最大风险。

瘫痪患者(胸6节段以上)在剖宫产时的自主神经反射异常[感谢新西兰脊柱基金机构提供自主神经反射异常示意图的使用授权(https://nzspinaltrust.org.nz/new-to-sci/sci-101/autonomic-dysreflexia/)。剖宫产示意图来源于维基百科词条配图(https://en.wikipedia.org/wiki/Caesarean_section#/media/File:Blausen_0223_CesareanDelivery.png)。文中插图基于以上两张参考图绘制并根据实际需要略做修改。]

在患者剖宫产那天,ICU的医生、护士把她推到了手术室门口,和麻醉科交接。

虽然她咬人、自暴自弃、说话冰冷、不时地抱怨这抱怨那,让很多人反感,但她真要冒险做手术生孩子了,大家还是心疼她。

有护士说:“我怎么有点像她娘家人的感觉了。”

由于这个病例过去时间太久了,我很难再详细追溯手术过程中出现的问题。但我记得那天是麻醉科张主任带着徐大夫给她做的麻醉,为了降低术中出现严重并发症的风险,尤其是避免自主神经反射异常,他们给她做了全麻。产科杨教授亲自上台做的剖宫产手术。

被推进手术室前后不到两个小时,她就回来了。

根据徐大夫回忆,手术过程中患者的血压、心率出现过一过性波动,但都很快纠正了,原因肯定是预案做得好,他们很快克服了这些困难。术后,患者顺利地拔了气管插管,回到了ICU。

她剖宫产生了一个小姑娘,从那天起就一直寄养在新生儿科,一来ICU环境耐药菌太多不适合新生儿成长,二来新生儿科的护士们对照顾孩子显然更有经验。

大家原以为,她的态度大概率会因为这个孩子的到来而发生转变,但没想到,她依旧是一副无所谓、冰冷的样子。

“让孩子吃吃奶,奶水就能下来。你喂喂孩子,看她饿得直哭。”第一天护士抱着孩子给她看的时候,她闭着眼面无表情地躺着,不肯接。

“你抱抱孩子啊,你看这孩子的眼睫毛太长了,这大眼睛真随了你了。”护士继续说。

她依旧不理。

几天后,我们科的护士开始时不时把孩子抱回来,趁着大家不忙的时候把孩子从你怀里到我怀里这么传来传去。孩子传到我这里,我手忙脚乱地接过来。作为一个ICU男医生,我会胸外按压、会电除颤、会穿刺血管、会调节呼吸机和各种各样的救命设备,但抱着这个小生命时却感到手足无措。

客观地说,这个小朋友继承了她妈妈的所有优点,大眼睛、白皮肤,像童话故事里的精灵。

“哎哟喂这孩子,真白真好看。”每个人都这么赞叹着。

“你看看你闺女啊。”

“小家伙流口水了,哈哈,这哈喇子。”大家在她病床边你一句我一句地说着,但每次她都闭上眼,或者故意假装睡着了,或者把脸扭到另一边。

有一次,有个护士把孩子硬往她怀里塞。她急了,扯开了嗓子骂:“你神经病是不是?你要就自己养,这孩子我不会要的!”

人心中一旦形成了厚厚的冰层,是很难融化的。或许在当时,她对周围的世界就抱着一种怀疑、不信任和封闭的态度,即便她有了亲生的孩子,也很难冰释前嫌。

时间一天一天过去了,新生命像刚从湿土里钻出尖儿的小豆苗,变化太快了。刚出生的时候是按天,一天一个样;一周后就是按周了,每周都能学会一个新技能;再往后,是一个月一个月地变……

有一天我值夜班,当时这孩子已经七个月了,ICU患者也换了一拨又一拨,而这位患者还是住在从东边数的第三张病床上,每次护士抱来孩子的时候,她还是一眼都不看。那天晚上,所有的患者病情都很稳定。我对护士说:“再把孩子抱来试试吧。”

护士把孩子抱来了。秋天了,孩子已经穿得很厚实了。

护士说:“快抱抱孩子吧,你看多可爱的孩子啊,你就真忍心吗?”

她没吭声。

我赶紧朝护士使了个眼色,护士趁她不注意,猛一下把孩子塞在了她怀里。

她有点措手不及,笨拙地抱着,孩子就在她两手间弹蹬着腿。很显然她并不会抱,孩子感到不舒服,哇哇哇地哭了起来。护士刚想把孩子接回来,我制止了。孩子继续在她的怀里弹蹬着腿用力地哭,过了一两分钟,她啊啊啊扯开嗓子号了起来,眼泪啪嗒啪嗒地掉在孩子脸上,又顺着孩子的脸掉在洁白的床单上。

“对不起!对不起!妈妈对不起你!”她紧紧地把女儿搂在怀里。

我不忍看了,找刚下班的同事到医院对面的肯德基,给她买了一个辣鸡腿堡套餐。

医生救命,更要救心

这个病例过去二十年了,把一个如此久远的病例再次回忆并梳理出来并非易事。我先后找了徐大夫几次,和他一起尽可能地还原细节。如今,徐大夫已是资深的麻醉专家了,他很忙,但还是像二十年前一样,又一次拿出了纸笔,边画自主神经反射示意图,边和我讲那个患者的麻醉问题……

二十年来,我也不停地思考这个病例。可能很多人会说,是医生、护士的关怀和爱,让这个患者打破了心中的坚冰。这么说有一些道理,但很显然,当年我做得并不够。

我是个ICU医生,我只会紧紧地盯着她的一个个生理参数,孜孜不倦地追求每个指标的完美,却忽视了患者的心理问题。躯体有伤痛,把她限制于病床之上;心中有阴霾,却可以让她失去整个世界。我悲其不幸,恨其不争,甚至抱怨、愤恨她的冷漠,还有她对孩子的漠不关心。我只看到了她自私、偏执的一面,却忽略了这些负面情绪或许是她在极端状态下的一种自我保护反应。她也是弱者和受伤者——被男友抛弃,被家人放弃,身受重伤,同时还要抚养她憎恨的那个人留给她的孩子。我们救治她的时候,她或许正处于极度不稳定的情绪和心理状态之中,可能会绝望、无助,还可能正在面临着情感、生活、职业的各种压力,所以才自暴自弃。

面对这类患者,医生应该怎么做?我们往往忌讳谈论自杀,这是一个非常复杂和敏感的话题,需要考虑到疾病、情感、文化、道德、伦理、法律、社会等各种复杂因素,还可能带来不适和抵触,但我们也不能完全回避这个问题。在抢救这类患者时,一开始我们就应该及时加入精神专科医生的治疗和心理辅导。临床医学是一个永无止境的学科,同时也是一个海纳百川的学科,ICU医生尽管已经涉足很多学科的知识,但依旧需要其他学科的帮助。正如这个患者,如果我们能够早点让她得到心理层面的关怀和干预,或许她就不会冲动地咬管子、咬人,或许她能早点走出偏执,或许她不必花费一年的时间才接纳自己和亲生的孩子。

所以,医生救命,更要学会救心。

在今天,有越来越多的精神卫生工作者、教育工作者、社会工作者、志愿者关注自杀预防、心理危机干预、自杀未遂者的心理关怀、心理援助等问题,把这些问题交给他们,他们更能深入地分析现象、剖析本质,给出更多有实质性的建议。而我只想从一个ICU医生角度,谈谈我对自杀预防的一点粗浅理解。我想,如果有一天能让年轻人们来医院看看,来听听ICU医生讲讲生命教育,或许能为自杀预防做一些有益的补充。

研究发现,在西方国家,自杀与精神疾患(特别是抑郁症和酒精依赖)存在很大联系。但在中国,大多数自杀未遂者的自杀行为是一时冲动[彭玲玲. 守护生命——访2012年度中华人民共和国国际科学技术合作奖获得者费立鹏[J]. 中国科技奖励,2013(4):52-54.]。60%的人从第一次有自杀念头到付诸行动,发生在两个小时内。所以,如果让我给年轻人讲一节生命教育课,首先我会把ICU医生救命的首要原则告诉他们,这就是:先活着。

在ICU的救治现场,患者命悬一线,病情复杂多样、瞬息万变。我们会遇到各种复杂矛盾,而且各种矛盾交织,解决一个矛盾还会有下一个矛盾,有时解决一个矛盾还会引起另一个矛盾。怎么办?我们有个原则,先让患者活着,把紧急事件转化为普通事件,把矛盾交给时间。先让患者维持住血压,让他的心脏可以规律地跳动,呼吸道保持通畅并且维持氧合。只有患者先活着,有了时间,才能给难以解决的矛盾找到解决的方法,然后才能有其他可能。

每个人都有独特的、复杂的情感经历,具有不同的人格特点,经历了不同的人生和命运,存在各种各样的现实困难和矛盾。但无论什么矛盾,人在危急之下、冲动之下,做出的决策都有可能带来致命后果。先活着,把矛盾交给时间,时间虽然不能磨平伤痕,但一定可以淡化伤痛。

其次,我会把授课地点放在医院。

有的老师在明亮的教室里给年轻人讲生命教育,也有的老师带着孩子们去贫瘠的边远山区、逼仄的城乡接合部、汗水挥洒的工地,让孩子们感受生活,见见那些坚强地活着的人。这些形式都很好。

而我会带着孩子们来医院,让健康的他们来血液科,看看那些罹患白血病的几岁、十几岁的孩子——看看他们因为治疗而脱光了头发的头颅;摸摸他们的胳膊,感受因化疗药物而变得脆弱僵硬的血管;对视一下他们渴望活着的眼神——他们虽命运多舛,但不放弃。

再来ICU看看,“你所浪费的今天,是昨天死去的人奢望的明天”,听听那些不舍离去的病例;再看看那些气管里插了管或者做了气管切开、依靠呼吸机维持呼吸的患者,他们为什么宁可忍受痛苦也不放弃;再看看那些明明已经无力回天,但依旧愿意坚持着再看一眼明天的太阳的患者,他们为什么要坚持?

我还会把病危患者心电监护仪上“逸搏”的心电波形回放给孩子们看看,给他们讲讲“逸搏”的故事。

在健康时,心脏每一次收缩跳动,电活动会从窦房结传到房室结,再传到心室。这种正常的心律叫作“窦性心律”。但当我们病危时,心脏可能会出现“逸搏”的心律失常。这是为什么?在病危状态下,窦房结受到影响,不能正常起搏了,怎么办?心脏还要给人体供血啊,此时房室结会接替窦房结起搏,如果房室结也无力再起搏了,心室开始自己跳动,这种心律失常即被称为“逸搏”。

很多人可能会担忧“逸搏”的出现,这时心脏射出的血流极其微弱,心电图也会面目全非。可我们不要忘了,这是人体在危机时的求生机制,因为“逸搏”带来的血流即便非常微弱,那也是在努力给我们的生命争取时间,等待援兵到来。

这是人体的抗争和不放弃。我们的身体这么爱着我们,我们又有什么资格轻言放弃?

当然了,我一定也会把这个截瘫孕妇,如何从绝不原谅,到最后接纳孩子重新鼓起了生活的勇气的病例告诉他们。真实的案例往往会比任何深邃的道理、高调的宣传更能走进人的心里。

在我看来,从医学的角度让年轻人多了解生命,了解我们的身体,了解疾病,了解医院和患者,了解人在失去健康后对健康的渴望,了解垂死患者对生的眷恋,了解所有人为人类生命延续付出的努力……这一定是对生命教育、自杀预防的一种有益的补充。

生命之重,不可承受冲动的选择

其实那天当我看到她抱起孩子号啕大哭,当所有的医生、护士都围着她为她高兴的时候,我就隐约感觉到,或许也到了该和她们母女分别的时候。

果然,几天后,患者想回老家了。她说:“我想好了,以后我好好养孩子,给孩子个好的未来。”

确实,孩子总待在医院不是长久之计,也不利于孩子未来的成长。医院领导想方设法和她老家的民政部门联系,听说民政部门的工作人员费了很大周折,终于做通了她父母的思想工作,他们愿意接纳她和孩子。

她们回家的那天,北京已经变冷了。下午3点多,我和很多同事一起去北京西站送她。我们把她送上车,她斜倚在轮椅里微笑着向我们挥手,女儿紧紧地依偎在她怀里。

有护士忍不住哭了,她们说,她从刚来时的自我放弃、绝不原谅,在经过人生最大的生死磨难之后最终释怀,与命运和解了。

虽然很多人期待这个病例有这样美好的结局,可我并不同意和解这种说法。什么是和解?“和解”这个词的含义是平和舒缓地解决一个棘手困顿的争执。可我们不要忘了,“和解”这个词是善良的人们一厢情愿的祝愿,和解本是纷争之后的妥协,是经受命运重击之后的无奈接受。

况且,她真的能和命运和解吗?

未必。

社会上的好心人虽然可以帮她一时,却帮不了她一世。医院、医生、护士能做的也只有这么微薄的一点。她未来的生活一定会更残酷,残酷到可能会影响她的生活,甚至影响到她女儿的生活、教育和未来。她即便是与过去握手言和了,未来的命运也未必能好好待她。有时得失、生死不过一瞬间,但生命不能承受冲动的选择。好在对她而言,尽管不易,她已然从最难的时候熬过来了,在未来可能也没有什么更难的让她过不去了。

我想,我们做医生的,永远不去评价患者的选择,也不可能治愈一切,但我们总是在努力尝试,给患者多提供一些选择项,让他们度尽劫波,面对命运的坎坷时还有些许回旋的余地。

在绿皮火车的车门关上的一瞬间,她突然又一次号啕大哭起来。内燃机车鸣笛启动,车轮滚滚向前,哭声也就淹没在站台瑟瑟的凉风里。