| 命悬一线 我不放手 | 收藏 |

第二章 人心的明暗

你能活着来,我一定让你活着走

命悬一线 我不放手 作者:薄世宁

医生救命,更要学会救心。

2019年1月份的一天,早上7点,距离北京一千多公里外的中国东北部某城市的机场跑道上,一架带着呼吸机、监护仪、除颤仪、静脉注射泵、急救药品,配备了医生和护士的救护飞机即将起飞。

一群人推着担架车朝着飞机奔跑,担架车上躺着一个中年男人,他被包得严严实实,只露着脸。他已经昏迷了,面色苍白,嘴里插着气管插管,嘴角固定插管的胶布上残留着一片片血渍。转运呼吸机挂在担架车的侧面,随着担架车的晃动,呼吸机管路内压力不停地发生着变化,触发着呼吸机上的压力警报。一个长约一米的氧气罐被紧紧地固定在担架车的护栏上。护士把输血的血袋高高举过头顶。患者的妻子怀里抱着一袋子的化验单、CT片子、病历本,她紧跟在旁快跑着,呼出的气在面前形成一团团的雾……

飞机开始滑行,目的地:北京。

包机的患者

07:50 ICU示教室,全体医生正在早交班。

我的手机响了,是血管介入科王大夫打来的。我小声问他:“干吗?正交班呢。”

其实不用问我也猜到了,他这么早打电话多半是想要床位。ICU床位紧,各个科想排张床位不容易,ICU医生就这时候说话最有底气。果然,电话那头他和风细雨地说:“哥们儿,给我张床呗,我做个大出血的(病人),(病人)乙肝再加上喝酒,肝硬化,上消化道大出血,昏迷了,43岁,不做太可惜,病人已经在飞机上了。”

我的专业是重症医学,我经历过很多次危重患者的长途转运,对转运途中巨大的风险和艰难一清二楚,以至于我看到这个患者的病历,闭上眼就可以完整地想象出他在当地医院的抢救场景和在飞机上的转运细节……

这个43岁的患者因为肝硬化、上消化道大出血继发了失血性休克、昏迷。三天来他呕血几次了,量小的时候不到一茶杯,量大的时候几口喷出来就是小半盆。

当地的医生试了几次胃镜下止血,但都失败了。胃镜刚到胃里,视野瞬间就被满屏的红色淹没了,根本找不到出血的血管,因此局部注射硬化剂、使用止血夹、血管套扎这些方法都用不上。静脉输注止血药、往胃里灌注促进血管收缩的肾上腺素冰盐水、用三腔二囊管压迫出血点这些传统的止血方法也全部没起作用。

昏迷前,这个男人惊恐地瞪着眼,他的收缩压已经不到90mmHg了,尿量越来越少,肾功能到了衰竭边缘,意识也越来越模糊……

大出血前,他四处打零工,妻子在老家的一个小造纸厂里做临时工,他们和绝大多数的中国老百姓一样踏踏实实地过着最平实的日子。他们刚在镇上买了套小房,孩子马上要上小学了,得有个像样的住的地方。他们如此珍惜眼前的生活,但疾病瞬间就要摧毁这个家。

当地的医生说:“赶紧转吧,去北京,咱弄不了这个了。”

他死死地抓着妻子的袖子,他太想活了。

可去北京谈何容易?

两个城市直线距离一千多公里,救护车要跑十几个小时,根本来不及。患者吐过几次血了,已经发生了休克、昏迷。要是在平时,残存的肝功能还能让他凑合着活着,但大出血后他的肝功能濒临衰竭,再加上肾脏随时可能出现衰竭,如果再来一次大出血,他就一点机会都没有了。要想第一时间赶到北京,他们只剩下一种选择:医疗救护飞机。

08:30 血管介入科手术室,医生、护士们开始做术前准备。

助理冯大夫开始检查手术需要的器械和设备,他把导丝、导管、穿刺针都摆了出来,又检查了一遍C臂机,确认所有设备运行完好。C臂机是介入科医生最常应用的设备,这台机器的造型很像英文字母C,因而得名C臂机。它可以发出X射线,医生往患者血管里注射X射线无法透过的液体物质——造影剂,这样就可以在屏幕上实时观测血管形态和走形了,还可以看到进入血管内的各种器械,展开各种治疗。

1895年,德国物理学家伦琴发现了X射线,之后X射线被快速应用到临床上。X射线不仅可以用于拍摄X光片透视人体内的病灶,还可以用于照射肿瘤组织,破坏癌细胞的染色体,让癌细胞停止生长、死亡。之后X射线又被介入科医生巧妙利用,成为医生实时的“眼”。

科技让人类的想象力成为现实。

距离患者赶来、开始手术还有段时间,王大夫磨了一杯浓浓的咖啡,办公室里瞬间飘满了香气。

王大夫比我大一岁,早在2001年我刚入职时我们就认识了。他是个地道的山东大汉,一米八几的大个子,为人热情、仗义。他手巧,擅长在X射线的透视下鼓捣各种导管、导丝,哪个地方的血管被血栓堵住了需要把血栓“拽”出来,哪个地方血管窄了需要扩张一下再放个支架支撑起来,哪根血管破了需要紧急止血……这些急茬儿,他处理起来都得心应手。

在血管内做介入手术是个精细活儿,医生从人体外面穿刺血管,把导丝、导管、各种金属圈、支架、扩张球囊这些器械送到血管里,这相当于医生把医疗器械搬到血管这个狭窄的空间里做手术。介入手术能解决大问题,在以前必须开胸、开腹、开颅才能手术的病症,比如血管瘤、大出血、血管内的血栓等,现在有可能通过介入手术解决问题了。在我的工作中,每遇到患者发生了止不住的大出血,我都会赶紧找王大夫,一方面他活儿好,另一方面和好兄弟搭伙抢救也让我心里踏实。

此刻他坐在电脑前,端着杯子仔细地盯着患者的CT片子看。虽然他早已经看过当地医生传输过来的这个患者的图像资料了,但术前他还是又看了一遍,并在脑中快速地过一遍手术方案。

这个上消化道大出血患者的出血原因很明确——肝硬化。在我国,引起肝硬化最常见的原因是乙肝病毒感染,大概十个肝硬化患者中有近八个和乙肝病毒持续感染相关[单姗,赵连晖,马红等. 肝硬化的定义、病因及流行病学[J]. 临床肝胆病杂志,2021,37(1):14-16.]。如果按医嘱服药、监测病毒复制和肝脏功能、戒酒戒烟,大部分乙肝患者能避免进展为肝硬化。但不幸的是,很多患者不检查、不治疗,使得乙肝病毒不停复制,攻击肝细胞,让肝细胞持续处在一种慢性炎症反应状态里,肝细胞不停地重复着损伤、修复,再损伤、再修复的过程,时间久了,正常的肝脏组织逐步被纤维组织替代,肝脏越来越硬,最终进展为肝硬化。我国乙肝病毒感染人数较多,占了全球总数的33%[Singal A G, Lampertico P, Nahon P. Epidemiology and surveillance for hepatocellular carcinoma: new trends [J]. Journal of hepatology, 2020, 72(2):250-261.],所以在临床上,肝硬化患者很常见。

而导致肝硬化患者死亡的最常见原因之一是发生上消化道大出血。为什么?

在正常情况下,人体的静脉回流像小河的水逐级汇入大河道。我们吃到胃里的食物会经过消化、分解、吸收后进入胃肠的静脉,这是“小河流”,而这些“小河流”最终会汇入“大河道”门静脉,门静脉再将这些含有营养物质的静脉血送到肝脏进行加工处理。肝脏像个加工厂,营养物质在肝脏内进一步转化、合成为人体可以直接利用的物质,比如白蛋白、凝血因子、血脂等等,然后再供全身应用。

肝硬化患者的肝脏变硬了,门静脉里的血要想打到肝脏里,压力势必要代偿性增加。当门静脉内压力越来越高,汇入门静脉的上游血管也会跟着遭殃,血管壁要承受越来越大的压力。食管和胃底的静脉血管变得扩张、迂曲,变成曲张静脉,血管壁越来越脆弱,当有一天血管内的压力超过了血管壁的承受极限,砰的一下血管爆了,出血速度可想而知。

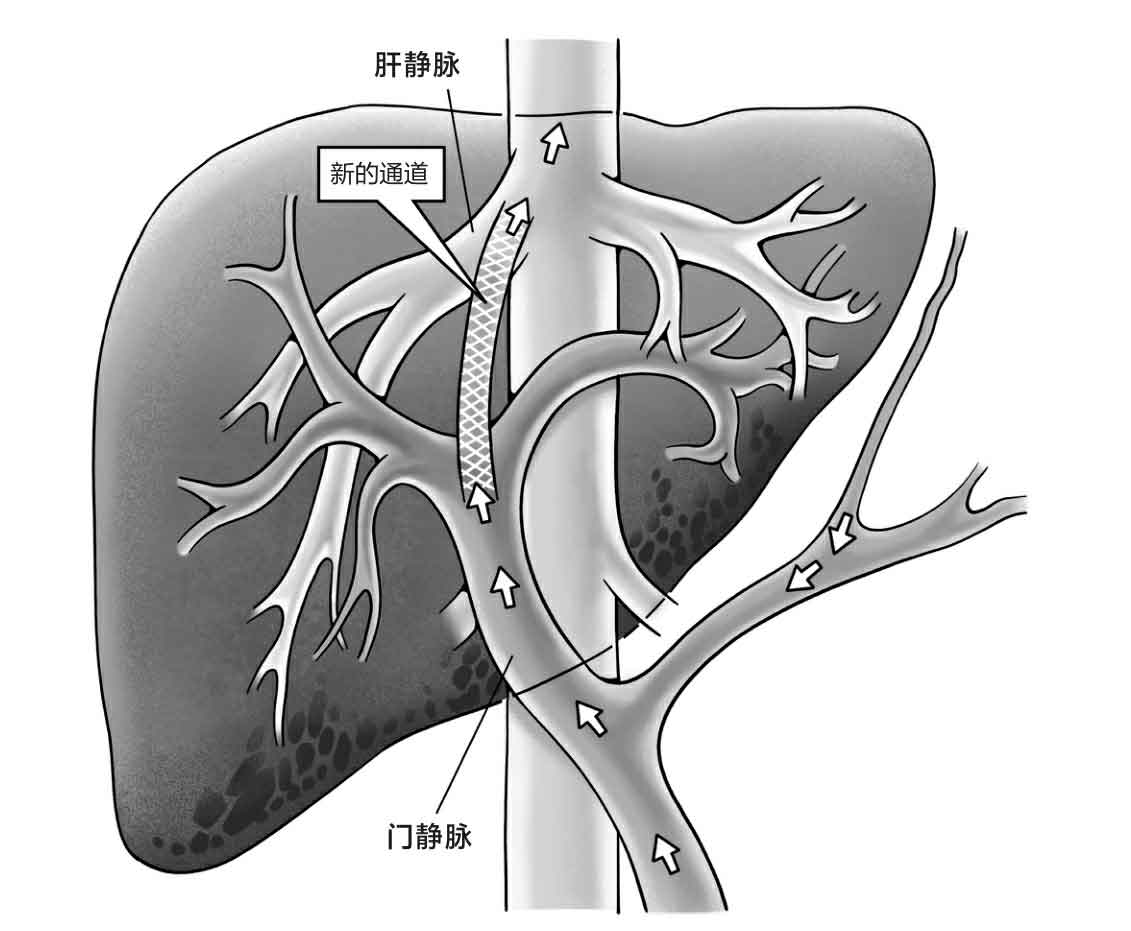

而给肝硬化、上消化道大出血患者做介入手术止血很像人类的治水:当一条河道决堤引起洪涝时,不仅要堵,更要疏。换句话说,王大夫不仅要把出血的血管栓塞住,这是“堵”,更关键的是,他要在高压的门静脉和低压的肝静脉之间打出一条新通道,这是“疏”,让门静脉里的一部分血流向肝静脉,这叫“分流”。

这种手术的医学名称叫经颈静脉肝内门体分流术(Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt),简称TIPS。世界各地权威指南都指出,对于经内科药物治疗和内镜治疗失败的急性出血,TIPS可以作为挽救治疗措施[中国医师协会介入医师分会. 中国门静脉高压经颈静脉肝内门体分流术临床实践指南(2019年版)[J]. 临床肝胆病杂志,2019,35(12):2694-2699.]。TIPS治疗对肝硬化、门静脉高压引起的上消化道出血的控制率高达90%~100%。

08:55 首都机场,医疗救护飞机顺利着陆。

飞机停稳后,患者立刻被推下飞机,救护人员迅速地把他抬上了在一旁等候的救护车,救护车响起鸣笛声,向着医院疾驰而去。

09:47 医院急诊科,患者开始做术前检查。

在急诊接到患者后,助手冯大夫立刻为他开好了所有的术前检查单子。冯大夫和几个住院医师推着患者快速地在医院各个相关科室逐项检查:抽血化验、心电图、腹部超声、增强CT……充分的术前检查对于评估患者病情、保障术中安全至关重要。

10:51 血管介入科手术室,麻醉医生准备注射麻醉药物。

“王哥,我给药了?”麻醉医生问王大夫。

“好啊,开始。”王大夫回应。

躺在手术台上的患者还处于深昏迷。三个小时前,他还在另外一个城市的机场跑道上,命悬一线;三个小时后,他已经躺在一千多公里之外的北京某家医院的手术台上。除了面部,他全身都被盖上了无菌手术单,监护仪上显示他的心率更快了,已经超过了140次/分,他的血压是95/52mmHg。接下来,他马上要接受一台决定他生死的手术了。

注射泵中乳白色的麻醉药物经过长长的注射管路,进入患者锁骨下早已经留置好的锁骨下静脉导管中,然后是上腔静脉、右心房、右心室……随着药物进入体内,患者的血压更低了,麻醉医生加快液体输注速度来提升血压……

行为的天才

TIPS手术被医生们称为介入手术中的“天花板”,只有高手级的医生才敢涉足。王大夫做过十年的肝脏外科医生,2011年转行干介入,到这个病例发生的2019年,他主刀TIPS手术也有七年多了。在我看来,任何以操作为主的职业要想达到卓越都需要时间,不可能有横空出世的高手。而医学这个行业更特殊的地方在于,时间可以打磨出高手,但高手永远不是天才,二者之间会差那么一点东西。

差什么呢?

想象力。

就比如喜欢篮球的人都知道,迈克尔·乔丹和他的老对手卡尔·马龙两人在运动能力和训练强度上并没有太大差异,但多年来乔丹几乎一直在压着马龙打球。为什么?原因就在于乔丹拥有完美的空间想象力,这种能力让乔丹在球场上不像是在打球,更像是在出神入化地创作。“如果把行为天才想象成一个金字塔,底部基石就是协调性,其上是为了使特定动作趋于完美而不断重复的练习,而想象力则居于金字塔的顶端。这就是行为天才与平庸之辈的区别所在。”[约书亚·梅兹里希. 当死亡化作生命[M]. 韩明月译. 北京:中信出版社,2020.]

同样,如果外科医生只有娴熟的技巧,那只能被称为“手术匠”或者“高手”,只有当他拥有了超强的想象力的时候,操作起来才能得心应手,向“天才”精进。

我听王大夫讲过这种空间想象能力,他说:“我切开过很多肝脏,我还做过很多年的肝移植手术,我闭上眼立刻能在大脑中构建出病人肝脏的三维空间结构。

“导丝在血管里走,而我闭上眼能想象出各个血管的立体构象:颈静脉、上腔静脉、下腔静脉、肝静脉、门静脉……”

空间想象力让他在患者的血管里游刃有余地操作着纤细的导丝、微小的支架和金属圈……

11:06 王大夫开始穿刺颈内静脉。

王大夫穿好铅衣,又戴上了防护围领、防护面罩。这些设备都是防X射线的,很重,单铅衣就有二十多斤,每次手术下来他全身的衣服都会湿透。

快速消毒穿刺区域后,王大夫开始在患者颈部穿刺血管。毫无意外,他一针刺入颈内静脉,见到注射器中的回血后,他左手固定穿刺针外的鞘管,右手拔出穿刺针,只留鞘管在血管里,通过鞘管,他把金属导丝推入血管,快速地往前推进导丝,接下来他会更换更长的鞘管和导丝,这根长长的导丝将引导他把手术需要的工具沿着血管管路一路向下推进,先进入上腔静脉,再到下腔静脉,再到肝静脉……

11:20 导丝顺利进入肝静脉。

接下来,就到了整台手术最核心也最困难的步骤了。王大夫要在高压的、引起患者大出血的门静脉和另外一条压力相对低的静脉——肝静脉之间,凭空打出来一条新通道,让门静脉里的血通过这条新通道流向肝静脉,这么做就像“泄洪”。“泄洪”后,门静脉内压力降低,就可以防止上游的胃部、食管的静脉再出血了。

这一步关乎手术成败,关乎患者未来的生存质量、生存年限。任何一名介入科医生,无论他的学术演讲多么精彩、论文写了多少、多么会表达,在这个步骤上一出手,高低立现。为什么这一步能看出医生的水平?因为这一步的操作难度极大。

首先,这一步要实现“从无到有”。

在门静脉和肝静脉这两条血管之间本来是没有自然通路的,医生要先刺破肝静脉的血管壁,然后让穿刺针一路穿过肝脏组织,再穿透门静脉的血管壁,建立一条新通路。这其实就像把开拓运河、打通隧道这两种地球上最伟大的建筑技术运用到人体内,医生完全在X射线的辅助下,用穿刺针穿透肝脏(打隧道)打出一条新的血流通道(挖运河),让这条新通道把两条已有的血管连接起来。TIPS

其次是盲穿。“盲”这个字意味着术者看不见这个打通道的过程,如何操作全凭个人经验。在临床上,任何手术只要术者能通过肉眼或者通过设备看见手术部位,再难都有办法克服,但TIPS手术之难在于医生完全是在看不见的情况下,根据两条血管的空间关系,凭借个人经验,定好穿刺位置、角度后进针穿刺。穿刺要经过肝脏组织,不同肝硬化患者的病因不同,其肝脏组织密度和肝脏体积也不相同,所以穿刺过程中还要不停地调整穿刺角度。

除了从无到有和盲穿,TIPS手术之难还在于非标准化。如果是标准化的手术,医生根据指南操作,通过标准化的器械、路径来做,大概率可以保障手术效果和手术的安全性。但TIPS手术全凭医生个人经验和患者独特的个体情况来打一条新通路。

这个通路应该打多粗?如果内径太粗,血流流速快,门静脉压力瞬间降低,止血效果肯定好,但代价是门静脉压力大幅度下降,门静脉流向肝脏的血流快速减少,接下来患者的肝脏可能会因为血供不足而发生肝功能衰竭,严重肝衰竭会加速患者死亡;但反过来,如果这条新通路打得过细,门静脉压力下降不理想,术后患者还会再次发生大出血。所以,医生必须找到一个完美的折中点。

这三个难点决定了一千个患者接受TIPS手术,有一千种治疗效果。根据文献统计,肝硬化大出血患者即便做了TIPS手术,病死率仍高达30%~50%[吕勇,樊代明,韩国宏. 经颈静脉肝内门体分流术在肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血中的应用现状与未来展望[J]. 临床肝胆病杂志,2022,38(6):1229-1233.]。治疗效果除了受其病情影响,还高度依赖术者个人经验。

11:30 王大夫开始在门静脉、肝静脉之间建立新通道。

王大夫用手把穿刺针塑出一定的弯度,以适应这个患者的个体情况。这个患者是乙肝引起的肝硬化,肝脏组织很硬,王大夫调了两次角度,按照脑海中规划的方向,坚定地刺出穿刺针。

当感觉到穿刺已经到位后,王大夫慢慢地回撤鞘管,看到有血液流出时,他长出了一口气,他知道他已经成功地在门静脉和肝静脉之间打出了一条新通道。

造影显示穿刺位置理想。

“完美!”他心想。

“穿刺针在肝脏组织里穿行的时候,这种手感没有任何老师能告诉你,太美妙了。”王大夫时常对我炫耀这种感觉,我知道他是真心地热爱这个职业。

接下来的操作就简单了,王大夫有条不紊地进行着。

患者躺在手术台上,监护仪嘀嘀嘀地响着,新通道建立后护士开始给患者快速补液、输血,再也不用担心血压升高引起消化道出血了。

补足了血容量后,患者的血压开始回升,收缩压从刚来时候的95mmHg快速上升到110mmHg上下,伴随着的是患者的心率开始稳定下降,从140次/分到120次/分,然后是110次/分、105次/分,这些数字代表他的生命体征越来越稳定。

12:55 患者手术结束。

此时距离手术开始已经约两个小时了。马上要结束手术了,王大夫又确认了一次引起患者大出血的食管和胃部的静脉血管已经完全止血,门静脉和肝静脉之间的分流道通畅,门静脉降压满意。

“收工。”他说,“通知ICU,可以来接病人了。”

13:20 患者转入ICU。

TIPS手术成功,患者门静脉压力下降,再次发生大出血的风险大大降低了。这样一来,患者在ICU的后续治疗也相对容易了。我给他应用镇静、镇痛药,让他更安静地度过恢复期;给他应用呼吸机辅助呼吸;继续应用药物维持他的血压;持续监测他的血红蛋白浓度、凝血功能和电解质情况;给他静脉注射肝素避免刚建立的新通道内形成血栓;给他补充白蛋白、应用保肝药……

术后第二天,我停了患者的镇静、镇痛药,当天,他从昏迷中醒来了。

术后第四天,患者所有的生命体征平稳,我给他停了呼吸机,拔了气管插管。

术后第七天,患者的生命体征进一步稳定:没有再出血,血红蛋白稳定在10g/dL左右;心率降到了80次/分,血压108/67mmHg;尿出来了,肾功能开始逐步恢复。他转出了ICU。

术后第十天,患者从血管介入科出院,坐火车回去了。

患者CT显示的门静脉和肝静脉之间的“新通道”(图示部分)

钻石般的信任

很多人被这个病例中医生高超的技艺所折服。在患者命悬一线之际,医生的技艺确实可以成为患者起死回生的关键,但通过这个病例,我最想讲的却不是技艺。

一方面,今天中国的医疗界不缺高手和天才,很多地区的大医院里都有可以熟练操作TIPS的医生,患者、家属经过搜索、网络问诊,尤其是通过当地医生的推荐,都可以找到这些医生,所以我并不鼓励患者出现危及生命的疾病时就要转诊到北京。要知道,不经过合理评估的盲目转诊反而会置患者于更大的危险之中。另一方面,如果我们通过单一病例高调地宣扬技艺,很容易让我们陷入盲目乐观的境地:在临床上,没有任何一项技术是百分之百安全的,没有任何副作用的治疗也一定没有(正)作用,越是命悬一线的救治,越能带来最大利益的治疗,它的潜在风险也一定越大。尽管这个病例的结局堪称完美,但我们必须清醒地认识到,在患者的个体差异和医学的不确定性面前,任何一项技术给患者带来的益处也一定是不确定的。

所以,关于这个病例,我更想讲的是决策中呈现出的医患信任。

我问过王大夫:“一个打零工的家庭拿出几十万包机费,再加上手术费,如果人死在路上、死在(手术)台上或者术后恢复不好,不仅人没了,还给这个家庭留下一辈子的窟窿,病人的妻子为什么敢冒这么大的风险?”

“这个病例一方面是病人病情确实太重,不做手术恐怕活不过几天,做手术是他唯一的选择。”王大夫说,“另一方面,可能我有句话坚定了病人妻子的选择。

“我说:‘如果他能活着来,我一定让他活着走。’”

听王大夫这么说,我很意外。在如今的医疗环境下,医患矛盾、医患纠纷,还有医闹的存在,让很多医生畏手畏脚,说话尽量保守和模棱两可。

“为什么你敢这么说?”我问他,“你不怕万一有点意外家属跟你闹,或者人家想着你这么说是为了挣钱?”

“为什么我敢这么说?”王大夫回答,“首先我对我的技术有信心。2011年我转行干介入的时候,李主任就说我是绝佳的好苗子。我做过肝脏外科大夫,已经把肝脏的一厘一毫的结构都摸透了,有了这些解剖基础,再转行做介入肯定得心应手,很少有介入科的医生有我这样的经历。

“再加上病人来之前,当地医生已经把他的化验单、CT片子都发给我了,我评判过,只要病人能来,做手术结局会很好。从我的角度来说,抢救这个病例最大的不确定性不在于做手术的技术,而是他能不能活着来医院。

“事实也证实了我的判断。病人出院三个月后复查,肝功能已经接近正常了,他也开始四处找活干了。他以后管住嘴,别再喝酒了,再把抗病毒药吃上,在将来完全可以长期存活。

“他活着来了,又活着走了,而且活得很好。”

他继续说:“我敢这么说,更大的原因是这个病人的老婆,我在他们来之前和她打电话沟通过,我能听出来她是个老实本分的人,没什么文化但明事理。

“你问我不怕纠纷吗?能不怕吗?咱们当医生的都知道,哪有百分之百安全的手术,做阑尾死于麻醉意外的有没有?病人到了手术室,还没开始手术呢心跳停了的有没有?对造影剂严重过敏的有没有?做完了手术病人心肌梗死了有没有?术后发生了肺栓塞的有没有?

“这些情况我们很难在术前完全预测,只能尽量评估风险做好防范,尽量让病人安全。可即便如此,咱们也永远做不到每台手术都百分之百安全,病人个体差异太大了。

“但就这个病例而言,如果我换种说法,我在电话里这么给他老婆说:‘咱们可提前说好了,没有绝对安全的手术,死了我可不负责,包飞机是你们自愿的,跟我没关系,这种手术我即便做得再好,也难免会有死亡。’

“这么说对不对?没毛病吧。那你想,路上死亡风险那么大,他家里又没钱,家属就等医生一句话,好决定要不要花几十万元冒个险,如果我那么说,那他们肯定就不来了。

“43岁,太可惜了,一条命啊。

“手术但凡不成功就闹的家属有没有?有,但我更相信咱们中国老百姓绝大多数人心是善的,生了大病,他们愿意把命交给医生,也相信医生。咱们不能为了怕个别医闹而不敢为了大多数病人冒险。

“真赶上个别的医闹和不讲理的人,那只能走法律程序了,你不能保证这世界上的人都一样。

“我那么说,让她下定了决心。如果再多拖一天,病人本来就休克、肝损害了,如果他再大出血个一两次,肾功能再衰竭了,那就不用来了。”

我说:“你说的太好了,医生是不是真关心病人,病人还有家属能感觉出来,他们不是靠专业分析,而是靠直觉。”

患者及其家属相信医生,对他们在紧急情况下的决策至关重要,尤其是他们并未见过医生或者仅在门诊短期接触的情况下。中国社会对熟人关系依赖程度很高,尤其在看病这件事上,生了病,很多人拐弯抹角都想在医院找个熟人。其实找不找熟人治疗效果是一样的,没有哪个医生会因为跟患者不熟故意把手术做坏或者开错药。那找熟人到底为的什么?想图个便利?想让医生态度好点,多给患者说说病情,多解释解释治疗方法?或者想确保患者的手术由专家亲自操刀,而不是由实习医生们操作?

让我说,这些通通不是最重要的,“找熟人”本质上是找寻信任。

《现代汉语词典》给“信任”的释义是:相信而敢于托付。在医学上,信任并不能削减医学的不确定性,但可以大大减少不确定性带来的猜忌和焦虑。

患者生了大病,渴望找到熟悉的、信任的医生来给他诊治,这样他心里会更踏实。但现实情况是,在今天的中国,信任的建立不能总依托于熟人关系。随着信息越来越透明,交通越来越便利,今天中国人求医的物理边界被大大拓宽了,就医摆脱了自古以来距离带来的地域限制,在多数情况下,医患关系是陌生人之间在短期内快速建立的一种特殊人际关系。医学又是一个信息高度不对称的行业,而这个行业服务的恰恰是人最珍贵的东西:生命。这些都容易让医患双方对彼此产生防御心理:患者不信任医生,处处提防医生,甚至不积极配合治疗;医生则因为害怕卷入纠纷而采取保守的防御性治疗。针对这种情况,医生如果主动往前迈一步表达善意,快速建立信任关系,这对于医疗的整个过程都是非常重要的。就像这个病例,王大夫之所以敢鼓励患者来救命,除了有职业“道义”、有技术自信,还有他对人性善良的信任。

王大夫说:“回头再看,病人的老婆真果断。你别看她没什么文化,这人不一般。”

其实不光他这么想,我也很佩服患者的妻子。在我和她访谈过程中,她略显一丝紧张,不停地说:“我不太会说话,我怕我说不好。”

我问她:“包机费加上各种治疗费几十万,一次性拿出来这么多钱,即便是对一个一线城市的小康家庭而言也不是一件容易的事儿,你是怎么做到的?”

她说:“我妹夫给了帮助,他做点小买卖。以后俺老公只要不喝酒了,好好吃药,这钱早晚能挣回来,我再还给我妹夫,他也不容易。

“一条命啊,咋能不救,如果不救,怎么给我们的孩子交代,怎么给他父母交代。”

可以说,这个患者是幸运的,因为并不是每个家庭都有能力或者敢于拿出这么多钱来买一个并不确定的结果,除了经济因素,这个病例的不确定因素太多了。如果在飞机上、救护车上患者再发生一次大出血怎么办?他很可能立刻因为失血性休克而死亡。如果术中他循环垮了、出现恶性心律失常了,那可能连手术台都下不来。如果他侥幸下了手术台,但手术效果达不到预期,术后他还继续出血怎么办?那可能所有的努力都前功尽弃。如果他术后发生了严重感染、肺栓塞、肾功能不全这些严重的并发症怎么办?他们还有经济能力继续撑下去吗?正因为这些不确定性,让我对这个患者的妻子愈加佩服,我佩服她与丈夫患难与共、对丈夫不离不弃,更佩服她果断的决策。

我问她:“你不怕吗?仅凭一个电话你就来了,万一王大夫是为了创收或者为了拿你老公练手呢?”

“嘿嘿。”听我这么说,她笑出了声。

她说:“我听电话就知道他不是那样的人,而且我们当地的医生也不停地给我讲这个病是怎么回事,讲王大夫的好。

“医生好不好不是谁说的,我听他说话我能感觉到。

“如果这么好的医生也救不了我老公,那这就是命。”

我说:“你真了不起,真的。”

在今天,信任是比钻石还贵重的东西。

山岸俊男说,信任和不信带给我们的回报是不对称的。

德国社会学家尼克拉斯·卢曼在他的《信任:一个社会复杂性的简化机制》一书中说:“信任可以对抗人类社会的复杂性,信任是一种简化机制,让人类的决策更高效。”[尼克拉斯·卢曼. 信任:一个社会复杂性的简化机制[M]. 瞿铁鹏,李强译. 上海:上海人民出版社,2005.]

罗振宇在2023年他的跨年演讲“时间的朋友”中也说道:“所有做成的事都建立在良好的关系上,所有的良好关系都建立在人和人之间的信任上。”

这个病例也让我想起《庄子·徐无鬼》里的一个故事,说的是楚国有个绝世高手,一斧子劈下去可以把同伴鼻子上薄薄的一层灰削掉,而同伴的鼻子毫发不损。

宋国国君听说后,想请他来当面展示一次,他拒绝了。

为什么要拒绝呢?

他说:“我的技术没问题,我依然可以毫厘不差,但同伴已死,普天下再难寻觅一个面对我如风的利斧而纹丝不动的人了!”

所以,很多时候想要创造奇迹,单一方有绝世的技艺是不够的,还需要双方精诚合作、生死相托的信任,技艺与信任缺一不可。

而治病、救命同样如此。