| 命悬一线 我不放手 | 收藏 |

癌症幸存者:我的抗癌“秘方”是什么

命悬一线 我不放手 作者:薄世宁

“从片子上看是四期了,不适合手术了。”胸外科主任摇了摇头说,“去内科吧,看看能不能找到靶向药。”说完这句话,他快速地把患者的胸部CT片子从阅片灯上拔了下来,塞回了袋子里,递给了站在他对面的患者。

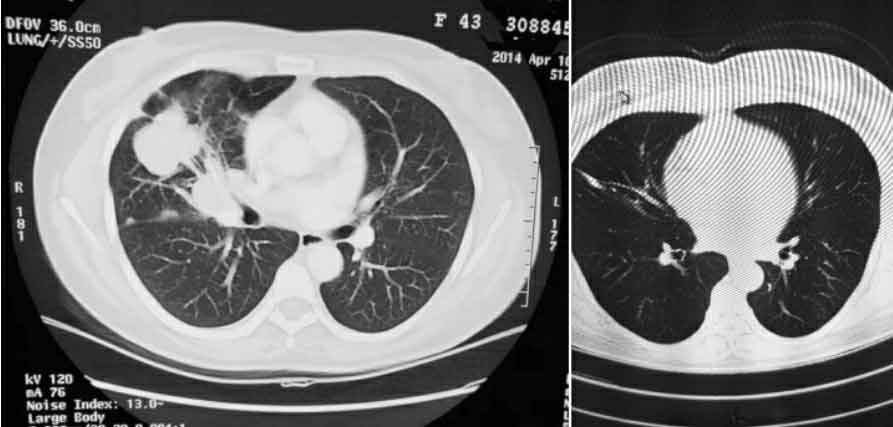

是的,她来得确实太晚了。尽管我不搞肿瘤专业,但也可以从她的CT片上粗略地看出她右肺中叶的肿瘤已经侵犯到了上叶,肺门淋巴结肿大,胸膜上有结节,这些结节大概率是转移来的。

2014年4月份的那一天,这位43岁的女性患者来找我,她是我同学的亲戚,想让我带她找找熟识的胸外科医生,看看还有没有手术机会。

见完了胸外科主任,我带她离开,因为楼层不高,我们没有乘坐电梯,一起走步梯下楼。她远远地跟着我没说话,我也不知道该对她说些什么,楼道里没其他人,很安静,只有我们两个人走路发出的声响。快走到一楼的时候,我听到“嗒嗒嗒嗒”加快的脚步声。她快步跑到我面前,说:“我儿子高二了,你再替我想想办法,我能看到他高考完就行。”

这个要求过分吗?

2014年,她43岁,她只求再活上个一年半左右就行。但真的太晚了,我基本不抱希望。从她的CT片子上看,她的癌症已经进展到了IV期[医生通常根据患者肿瘤的大小和邻近组织受累范围、淋巴结受累情况、远处转移情况对肿瘤进行分期,这种分期方式称为TNM分期,TNM分期有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四期,分期越高意味着肿瘤进展程度越高,病程越晚,Ⅳ期为最晚期。],而研究数据表明,这一期肺癌患者五年生存率不足10%,平均中位生存期是七个月。换句话说,每一百个像她这样的晚期肺癌患者中,能活过五年的不到十个人,有一半活不过七个月。

然而,八年后的2022年,她不仅活着,而且已经“临床治愈”——癌症患者生存五年以上,且没有复发或转移,则称为“临床治愈”。

2022年2月份,我专门找了一天,特意赶到她生活的地方——河北省唐山市,对她做了一次访谈。在我看来,尽管这个病例并非经典的ICU危重患者的救治病例,但她八年的抗癌经历中一定有值得我们每个人学习的“秘方”,了解她的“秘方”,可能有助于我们在绝望时做出正确选择。

患者提供的2014年刚发现肺癌时的胸部CT(左)及经过治疗后的胸部CT(右),刊登已获患者授权

太想活了

那天,天很冷。在唐山市路北区的一家咖啡馆里,我见到了她。八年没见,她还是一眼就认出了我。她快步向我走来,脸上洋溢着自信的笑容。那天她穿了一件长款的黑色羽绒服。她大高个,白白净净的,皮肤润泽。从外表上看,可能没人会相信她曾是一位晚期癌症患者。

她对我说:“永生难忘,如果当年不是你带着我跑前跑后,又去放射科找医生给我做穿刺,又带我买药,我早就没今天了。我很乐意接受你的访谈。”

我说:“我最想听你讲讲,你是怎么治好的。我希望能通过你的故事告诉其他人,万一得了大病,比如癌症,怎么让战胜它的概率大一些。我准备了一些问题,你方便的就说,你要不方便说的就不说。”

“有啥不方便的?都方便。”她讲话带着浓浓的唐山口音,“啥”字说出来是降调。唐山市虽然在行政区划上属于河北省,但口音和河北省的其他地区差异都很大,唐山口音语音绵延,句尾语调上扬,很有乐感,讲话者的喜怒哀乐等各种情感能通过一句话更加极致地表现出来。

“好。”我说,“第一个问题,也是2014年你来找我的时候我就想问的。当时我一看你的CT,我就想:完了完了,为什么那么晚才来。你从来不体检吗?”

这位患者无论从穿衣打扮还是言谈举止来看,都是一个生活精致、对健康很在意的人,所以当年我一直很好奇为什么她会拖到那么晚才来就诊。

“咋能不体检呢?”她说,“每年单位都组织体检,每年都拍X光片,都没发现问题。2014年春节前,我感冒了一直咳嗽,咳俩月都不好,我再去医院做CT,晚了,满肺都是瘤子了。现在看是项目没做对。”

在我的《薄世宁医学通识讲义》中,我讲过,所有的慢性疾病都不是突然发生的,而是突然发现的。从她2014年的CT片上推测,她肺内的肿瘤在肺里生长至少得有几年的时间了,但早期的时候,肺内肿瘤通过做X光片检查很难被发现。所以,国内外权威指南都推荐应用低剂量肺部CT扫描来筛查早期肺癌。在今天,已经有越来越多的人认识到了这一点,而在当年,很多人的筛查理念和方法不正确。根据统计,中国每年新发肺癌病例中,三分之二的病例发现时已是中晚期[赫捷,李霓,陈万青等. 中国肺癌筛查与早诊早治指南(2021,北京)[J]. 中华肿瘤杂志,2021,43(3):26.],这很可惜。

“我也知道太晚了,我去找你之前,我也在唐山的医院看了,都说做不了(手术)了,只能用药。”她继续说,“可不甘心啊,我想再最后试试。那天你带我去找胸外科主任,他摇了摇头,我的心扑通一下子掉地上了。那种感觉别提了,特别害怕,叫天天不应的那种感觉。”

“我当时寻思着,谁要答应给我做手术,就是不打麻药我都能忍,”她说,“可都说太晚了。”

当肺癌患者进展到晚期、失去手术机会时,生存时间也会大大缩短。在世界范围内,肺癌是死亡人数最多的癌症。我国的情况也不乐观,2020年,我国癌症死亡人数达到300万,其中肺癌死亡人数达到71万,占全部癌症死亡人数的近1/4。肺癌患者之所以预后这么差,一个关键的原因就是发现太晚。研究表明,如果肺癌患者能在I期诊断,其五年生存率为68%~92%,但如果在IV期的时候才发现,这个数字将降低为不足10%。

“太想活了,我才43(岁)。”她说。

靶向药

“第二个问题,”我继续问她,“不能手术了,当年你是怎么看待用药的?”

“挺绝望的吧。瘤子这么大,吃药能行吗?”她说,“我当时想,那么大的瘤子,用药啥时候能给消掉?”

我说:“确实,当时我对你抱的希望也不大。你当年走的时候,虽然买了药,可我想很可能这是见你的最后一面了,没想到三年后的一个晚上,你在微信里和我说话,把我吓了一跳。”

“哈哈哈,”她笑了起来,“我当时就是怕吓着你,所以我第一句话先说,薄医生你别怕,我还活着。

“现在看,多亏你那时候让我做穿刺,你还带着我去找柳大夫,你说他穿刺技术好。做穿刺起了特别大的作用,那些年,我还不知道能穿刺做基因检测。”

她说的穿刺,指的是医生用一根长针从体外直接刺入肺部肿瘤,目的是取出肿瘤组织,进一步检测病理类型,检测癌细胞中有没有适合靶向药的基因变异。

幸运的是,医生从她的癌细胞中找到了一种EGFR基因变异。EGFR中文全称为表皮生长因子受体,EGFR基因变异会引起癌细胞快速生长、分裂。但这种基因变异恰好有针对性的靶向药,目前肺癌的多数靶向药是针对EGFR这个靶点设计的。靶向药的出现是癌症治疗史上的一项突破性的进步。靶向药的作用原理是药物精准地打击含有“靶点”的癌细胞,“靶点”即癌细胞特有的,而正常细胞完全没有或者含量很少的某些结构或信号通路,比如这位患者癌细胞中含有的某种EGFR基因变异。因为靶向药针对“靶点”打击癌细胞,对正常细胞影响相对小,打得“准”,所以和传统的化疗药物相比,靶向药的副作用相对小,对某些类型的癌症而言,治疗效果更好。

她说:“后来你让我买了靶向药,我就买了,没办法了,我只能回去吃药试试了。”

“没想到,靶向药对我的效果特别好,”她说,“我吃了三个月以后,肿瘤明显缩小,治疗前胸膜有转移,吃药后转移也没了,而且也没太大副作用。”

“能找到靶向药,这是不幸中的万幸。”我说,“但并不是每个癌症患者都有适合的靶向药,也不是每个患者对靶向药都反应好,所以你真幸运。”

“我还真的是反应特别好的,有的人吃了效果不理想,根本控制不住,还有的人有明显的副作用。我有个病友,已经确诊十年了,一直吃靶向药,因为靶向药的副作用已经耳聋了,她还在继续吃。病人只要能活命,再苦都不怕。”

“我们最怕耐药。”她接着说。

她说的话里有很多医学专业名词,以至于我感觉和她做访谈更像是和一个同行在讨论病例。癌症患者患病后自学疾病和药物知识,再加上病友间的讨论,他们对于治疗通常已经掌握了一定的规律。

确实,靶向治疗最担心的问题是耐药。当患者对正在应用的靶向药发生耐药时,不仅药物不能再有效地控制癌细胞,而且癌细胞会变本加厉地疯狂生长,从而导致患者治疗陷入僵局,这时有的患者病情会急转直下,有的患者则不得不换药或者只能做普通化疗。

她说:“我吃靶向药刚开始很好,肿瘤缩小特别快。但到了九个月的时候,我再去复查,肿瘤又变大了,肺上也长出了新病灶。

“医生说耐药了。

“最害怕的还是发生了,我感觉像坐过山车一样。我知道像我这种情况,耐药就没救了。2014年,如果对第一代靶向药耐药,基本没有别的靶向药了。”她说,“我连后事都想好了,我当时想,这就是命,人再努力,有时候还是逃不过命。”

“你一直说我幸运,我觉得我得感谢我老公和儿子。”她继续说,“癌症病人最怕家里人不理解、不支持,生病让患者挺痛苦的,如果家里人再给脸子,那就太难受了,而且人得了病,自己也会变,变得敏感多疑。

“我老公和儿子都劝我别放弃,都让我再去一次北京。”

我能理解她说的癌症患者面临的窘境,这通常包括疾病和治疗带来的痛苦、治疗给家庭带来的经济负担、疾病对患者心理带来的冲击、治病期间的社交隔离和孤独感,而且癌症治疗也会给癌症患者的家庭成员带去压力和负担,从而引起家庭关系的紧张、矛盾,等等。

“我又去了一次北京,”她说,“在肿瘤医院,肿瘤科李大夫对我说,再做一次穿刺吧,再做一次基因检测,看看能不能入组。”

“入组”是指医生通过评估患者的身体条件和疾病状态,判断是否符合某种新的治疗方案的临床试验的纳入标准。一旦符合标准,患者不仅可能有机会用上还没有上市的新药,而且在临床试验期间的某些治疗和检测费用由临床试验的研究经费来负担。

“我又做了一次穿刺和基因检测。我想,撞大运吧。

“结果这次穿刺,在我的癌细胞里找到了新的基因变异——T790M。医生告诉我,这种新的基因变异是引起我前面吃的靶向药发生耐药的罪魁祸首。

“更关键的是,有这个T790M,我就可以入组了。

“我后来知道,我参加临床试验用的新药是三代靶向药,2014年,这个药还没进中国市场,这个药是2017年才在中国上市的,如果我没赶上那次临床试验,我可能等不到2017年了。

“拿到结果后,我坐在医院门口的马路牙子上哭,使劲哭。为啥啊?害怕、委屈,还有就是激动。

“我隐约觉得我又有希望了。”

“那你用上三代靶向药效果怎么样?”我问她。

“用上新药一个月后肿瘤明显就缩小了,再继续用,肿瘤基本没有了,我肺上完全看不到肿瘤了。

“新药特别适合我。直到今天也没复发。”她笑着对我说,眼里是熠熠的光。

“你确实每一步都走对了。”我继续说,“你觉得你能有今天,最重要的原因是什么?这也是我这次重点想和你请教的问题。”

对这个问题,她思考了得有快一分钟。“有挺多原因吧,”她说,“先是找对人、找对医院,这很重要。我找过你,找过你们胸外科主任,还有给我穿刺的柳大夫,还有肿瘤医院的李大夫,我遇到的人都对了。

“然后是我没走偏。知道我得病后,隔三岔五的有亲戚朋友给我推荐,哪儿哪儿有个‘神医’有‘秘方’,吃几服药,好多人治好了。我知道他们是好意,可我不信。治病没走偏这挺重要的。

“还有就是,靶向药适合我。不是每个人都行。我也加了很多病友群。最开始我还发言,后来我发言越来越少了。

“太凄凉了,过不了多久就有去世的人,慢慢我就不爱看群里的发言了,看多了受不了。有的人发现就是晚期,有的病人不适合吃靶向药,有的人吃药也复发了,还有的用不起药放弃了。”她说。

“你们当年进入临床试验的人当中现在还剩下几个人?”我问她。

“具体人数我不知道,我了解的我们那组只剩下我和另外一个了。并不是每个人效果都像我这么好。我这样的属于少数,八年没复发,我听肿瘤医院的医生说,我在全世界都算幸运儿了。”

经济毒性

“我能好,还有就是我加入了临床试验,钱这块儿没有太多的担忧,否则当年三代靶向药刚上市的时候,五万多一个月,我想都不敢想。

“一个月几万块钱的药能有几个人吃得起?很多人去买仿制药,仿制药也分很多种,黑盒版、白盒版和粉盒版,价格也不一样。你还别以为吃仿制药的都是穷人,癌症病人只要活着就得吃药,时间长了,几个家庭受得了?能吃得起仿制药的,那是有点钱的。再没钱的吃原料药,原料药按塑料小包卖,买回家自己用掏耳朵的那种小勺一点一点吃。”

她说的原料药指的是药物还没有成为正规商品前的原料和有效成分,原料药只有加工成药物制剂才能成为可供临床应用的医药,原则上是不允许流通到患者手中的。

“有的病友私下卖药赚点钱,也不多赚,每个月赚的够自己吃药就行。没办法,都知道不合规,可也得活命啊。”

癌症治疗给患者家庭带来巨大的经济毒性,这个问题已经被列为恶性肿瘤治疗的潜在不良反应之一。患者收入减少,得病后不再有经济来源,昂贵花费带来的经济负担和患者更高的死亡率息息相关。经济毒性会让患者主观幸福感下降,生活质量下降,甚至影响治疗的质量[Zafar S Y, Abernethy A P. Financial toxicity, part I: a new name for a growing problem[J]. Oncology, 2013, 27(2):80-86;Zafar S Y. Financial toxicity of cancer care: it's time to intervene[J]. The journal of the national cancer institute. 2016,108(5):370.]。如何在鼓励制药企业投入新药研发和降低价格门槛之间找到更好的平衡点,让更多的患者支付得起,这个问题要交给相关学者、专家。好消息是在今天,随着相关领域的专家、主管部门的努力,这个问题正在逐步得到解决。

我说:“这几年国家谈判、集采,很多好药纳入医保了,药品价格也下降了,虽然还没完全达到病人的预期,但是医保报销后,药的价格已经远远低于刚上市时候了。你说的那种三代药现在已经降价到医保报销后一千五百元每个月了。药好很关键,但更关键的是得让老百姓吃得起。”

幸运“秘方”

在对她的这次访谈中,出现次数最多的词恐怕就是“幸运”了。所以,通过这个病例,我最想谈谈什么是患者的幸运。

我给很多人讲过这个患者的治疗过程,很多人说她睿智,几乎在每个十字路口都走对了,无论是最开始做穿刺、选择靶向药,还是耐药后再次穿刺选择新的靶向药,还有就是果断地参加临床试验,几年来坚持治疗不受外界的干扰;也有人说,她的这些选择也是无奈之举,癌症晚期留给患者的选项本来就少,她只是被幸运之神选中了,她的成功中有着太多的偶然因素。

这些说法都有一定的道理。可在我看来,在医学上,幸运可能会涉及偶然因素,但幸运背后一定隐藏着必然的基础。

那么,什么是患者的幸运?

首先,是患者有更多的可选项。

以前,癌症的传统治疗方法包括手术、放疗、化疗等,但随着人类对癌症发病机制的认识越来越深入,再加上基因检测技术、新药研发技术的快速发展,很多新的治疗方法出现了。除了靶向药,近年来新出现的癌症免疫治疗也为某些癌症的治疗带来了新的契机,这给患者带来了新的选择。

正如这个病例中的患者,她几乎见证了肺癌靶向药发展的关键时期。2005年,针对EGRR这个靶点的第一代靶向药进入中国,中国非小细胞肺癌治疗正式进入靶向治疗时代。非小细胞肺癌是肺癌中最常见的病理类型,占所有肺癌患者的85%左右,这个患者得的肺腺癌即属于非小细胞肺癌。到2010年时,治疗非小细胞肺癌只有三种靶向药,但是靶向治疗快速发展,到今天,针对非小细胞肺癌的靶向药已经达到三十余种了,翻了约十倍。

患病的时候能有药、有方法,这是患者能够幸运的基础。

其次,是能让更多的患者抓住幸运。

这个病例中的患者讲,她选对了医生、用对了药,并且一直没走偏。她说她没有去选择相信所谓的“神医”,去吃各种“秘方”,她一直坚持最科学的治疗。很多人可能会说:这怎么能算是幸运呢?难道我们不应该坚定地相信科学吗?

还真的未必,正如《你当我好骗吗:我们相信谁和我们相信什么的科学》的作者梅西尔认为,人们如此信任科学和科学家,这其实是个奇迹。[Mercier H. Not born yesterday: the Science of who we trust and what we believe[M]. Princeton: Princeton University Press, 2020.]

人在绝望时,容易倒向各种伪科学,我想有三个原因。

第一,当一切顺利的时候,人们愿意相信科学,但当遭遇病痛、生死这样的终极困局时,人们很容易倒向伪科学的阵营。在绝望时,人们往往需要心理安慰,但是科学理论可能还暂时无法完全满足这种心理需要。比如,正规医院的医生不会告诉患者癌症可以“治愈”。科学是很严谨的,癌症在目前是不可治愈的,只可以延长生存期。但是,“偏方、秘方”鼓吹的“治愈”“除根”“没副作用”对于深处病痛磨难中的患者却有着巨大的吸引力,平时看来荒诞不经的理论和观点此时他们都会盲目相信,这种盲目越是在恐惧、无助、病痛、灾难、迈不过去的坎儿的时候,就越明显。

第二,在治病时,患者或者患者家属很容易陷入“幸存者偏差”的思维误区。所谓幸存者偏差,可以理解为“以偏概全”或者是“死了的人不会说话”。当人们看到某种疗法、某种经验或者某种“秘方”偶尔对个别病例效果好的时候,就会盲目地相信、夸大其疗效,而忽略了背后更多的治疗无效的案例甚至有害的真相。

第三,相信科学是有门槛的。医学上的各种术语、技术、指标、原理都具有相当高的认知门槛,再加上有些医生缺乏对患者真实状况和心理的了解和共情,在治病过程中缺少人文关怀,语言生硬,态度傲慢、刻板。这些“高门槛”会把患者推向伪科学的阵营。这些都是值得我们从医者反思的问题。

所以,我们要给患者拿出更多的证据,让他们有能力从充斥了各种“大师”经验、各种“秘方”、各种治疗方法的复杂世界中,拨云见日,判断哪个是值得他们信赖的方法。

现代医学有一套方法论,就是循证医学。循证医学按字面理解就是“遵循证据的医学”。要评价一种经验、一种治疗方法到底是不是可靠,不看“神医”的名头有多大、地位有多显赫,也不看有多少人认可,而是要看证据,用严谨设计的大样本、随机、双盲、安慰剂对照的研究方法得出的结论来说话。

正如这个病例中的患者,在她的求医过程中,其实方方面面都有着循证医学证据和指南的支撑。

比如,患者癌细胞中的基因变异是什么?是EGFR基因变异,还是其他类型的变异?对于不同的基因变异,选择哪种治疗方法和药物?患者发生耐药后应该怎么做?是否替换新的靶向药,还是选择化疗?这些都不是哪个“专家”说了算的,也不是哪个城市的医生说了算的,具体指导意见的确立是根据全世界、大样本、严谨设计的试验得到的证据得出的。循证医学也杜绝了医生的个人经验偏差,西方国家的医生这么治,北京的医生这么治,上海的、唐山的医生也都是这么治,循证医学让更多的患者可以抓住幸运。

通过循证医学的实践,医生能够更好地预测和计划治疗,降低偶然因素的影响,使幸运更多地成为有迹可循的结果。

当然了,我们还应该意识到,科学还有各种不足,尽管靶向治疗带来了癌症治疗技术的突飞猛进,但是仍有局限性。这个病例中的患者在“全世界都算幸运儿了”,如果我们对这个病例的治疗过程进行过度解读,那也会陷入“幸存者偏差”。

但毫无疑问,相信科学可以把我们选择错误的风险降到最小。

好患者是绝望时依旧相信科学,好科学是有能力让越来越多身处绝望中的患者拥抱科学。

在访谈的最后,我说:“我看你现在在做微商,还经常出去旅游,有一次我看到你朋友圈发了若尔盖大草原的照片,我也去过那里。”

“我想多给家里添点收入,每年假期我都出去旅游,我还参加了我们单位的旗袍模特队。很多人一得病正常生活没了。我觉得尽量回归生活,这点挺重要的。”她说。