| 命悬一线 我不放手 | 收藏 |

第三章 希望的沉浮

ICU求生:我怕闭上眼就再也睁不开了

命悬一线 我不放手 作者:薄世宁

人类孜孜不倦地探寻着奇迹,却很容易忘记我们的身体才是这个自然界中最伟大的奇迹。

“我在急诊抢救室输液,房间里躺满了病人。

“隔壁病床的爷爷和我打招呼,他声音很弱,他问我:‘姑娘,如果你能治好,你有什么愿望?’

“有什么愿望呢?我说我想带女儿旅游一次,我平时太忙了,从没舍得陪过她。

“爷爷说:‘这是个好愿望,你一定可以实现。’

“一个小时后,爷爷走了,医生抢救了很久也没抢救回来。

“医生说爷爷死于肝衰竭、肝昏迷。

“我第一次感觉到死亡离我这么近,或许下一个就是我。”

…………

跌落谷底

悉达多·穆克吉医生在他的《医学的真相》一书中讲道:“他想绘制出‘死亡之谷’的全貌——不是通过询问那些落入‘山谷’的病人,而是去问那一两个能爬出‘山谷’的病人。”[悉达多·穆克吉. 医学的真相[M]. 潘斓兮译. 北京:中信出版社,2016.]这句话的本意是讲癌症研究者通过研究那些对试验用药奏效的患者,来找到癌症治疗的新方法。但作为一名ICU医生,看到这句话,我立刻联想到,只有与死神擦肩而过的患者,才能真正讲清楚人在患有可能危及生命的重病时的困境以及如何摆脱困境。

正如我曾主管的这位女患者,在病危时,她身体的每一块肌肉都瘫痪了,她的四肢瘫痪、不能呼吸、不能发声、不能吞咽;她负责睁眼、闭眼的眼轮匝肌、上睑提肌等微小肌群也瘫痪了,所以她自己不能控制睁眼、闭眼。她有双很大很好看的眼睛,为了保护她的角膜,医生、护士要定时帮她扒开眼皮,在睡觉时再帮她闭上、蒙上纱布……

最终,她活了下来。她的这段经历对我们每个人了解病危时患者的真实感受,以及如何求生都很珍贵。

2022年5月7日,我对她做了一次访谈。我带了两瓶矿泉水,递给她一瓶,我们并排坐在公园绿地的长椅上,这是本书所有访谈中环境最简陋的一次。

她人长得很清秀,身高一米六五左右,穿了一件白色连衣裙,套了一件浅绿色的搭肩,坐在公园白色的长椅上,人更显得清爽时尚。她戴着天蓝色的口罩,露着大大的眼睛。人们常说眼睛是心灵的窗户,这句话真的很对,即便口罩把一个人面部的绝大部分都遮挡住了,我们依旧可以透过眼神洞察出他/她内心的喜怒哀乐。

我说:“你住ICU时,我对你印象最深的就是你这双大眼睛了,没日没夜地瞪着。”

“瞪着?哈哈哈,那不是闭不上嘛!”她笑了。

我这么开场,让原本可能会有点拘谨的访谈气氛立刻轻松了许多。

我说:“我想了解你在ICU抢救的那段时间的感受,更重要的是,你认为你能活下来有什么经验。”

“不要歌功颂德。”我补充了一句。我希望听她讲讲内心真实的东西,称赞也好,批评也罢,不要说那些“感谢医生护士、感谢你们用精湛的医术和高尚的医德救了我”这样的套话。

“哈哈哈,”她又笑了起来,“那不会(歌功颂德),我只有一个要求,如果将来你把这本书拍成电影,能把我写好看点不?”

她是个典型的北京大妞。“大妞”这个词是褒义词,这里的“大”字不是人高马大,而是心大,是从里到外的开朗,从她说话我能听出她的豁达和大气。

2017年患病时,她40岁,当时她还在一家大型跨国公司的市场部任职,那年她女儿6岁。没有任何诱因,她逐渐出现了肌肉无力的感觉。很快,在几天内,她四肢的肌肉力量就减弱到了0级。医生为了评价患者的肌肉力量和神经损伤程度,会对肌肉力量进行分级,通常分0~5级,5级是正常肌力,0级最差。所谓肌力0级,是指患者某个部位的肌肉完全瘫痪,没有任何收缩反应。

我对她说:“咱们海阔天空地聊,我也准备了一些问题,你有啥想问我的,也可以随时问。

“第一个问题,这次得病,你感到最害怕的是什么?”

她沉思了一会儿,说:“最让我害怕的应该是那种感觉。怎么描述呢?就像你一直往下掉,可抓不住任何东西。

“(我的病)持续进展,根本拦不住,用什么药都没用。我第一天感觉不对是双手木,像戴了手套一样,我没在意;第二天,腿麻了,走不了路了;到了第三天,麻的感觉迅速从腿往上蹿,到腰了。

“我想,完了完了,再往上蹿不就到呼吸了吗?果然,到了第四天,我的舌头不利索了,说话说不清了。

“我去急诊看病,你们医院神经内科的医生说我可能是格林-巴利综合征。

“我当时还想,这病真洋气,哈哈哈。”她又笑了。

格林-巴利综合征是以法国神经学家格林(Georges Guillain)和巴利(Jean Alexandre Barré)的名字命名的,它并非常见病,大概每年每10万人里会有1~2人发病,所以多数人对这种病并不熟悉。这种疾病在临床表现上最大的特点是急性起病的、对称性的四肢瘫痪。确诊格林-巴利综合征通常需要给患者进行脑脊液穿刺,脑脊液出现典型的蛋白-细胞分离现象,即蛋白水平升高而细胞数正常,是诊断这种病的重要依据。

“那天医生给我抽脑脊液,他穿刺的时候,我闭上眼。我从小就怕疼,怕打针,他拿的那个针得有十厘米那么长吧,我能感觉到针头在我腰里走,但这次我没怕,真的。治病嘛,只要还有的治就不怕。

“可医生给我用各种药,输进去一点效果都没有,我开始怕了。

“又过了两天,我吸气吸不动了,肺里有痰咳不出来,我感觉我要被憋死了。所以你知道吗,人怎么死也不能憋死,被憋死的感觉太恐怖了。

“神经内科的医生对我说,我是重型的,呼吸衰竭加上肺炎,要转ICU插管上呼吸机。

“现在我还经常做梦,这种感觉一辈子忘不掉,点滴我都记得。人生居然经历这些,没法想象。”

“我记得应该是下午3点半左右转到ICU的。”她继续说。

“我全身每一个地方都不能动,我只能盯着天花板,护士给我翻身,我像根烂面条一样,哪儿哪儿都瘫了。我想翻个身,想坐起来。我想说话,甚至想给护士说几句好话,让她赶紧给我口水喝,我太渴了。我觉得我像是被放在大太阳底下晒。可我说不出来,也写不出来,表达不出来。

“绝望啊!

“我拼命地吸气,可吸不动,有种像要被淹死的那种恐惧。

“盖在我脸上的面罩让我更憋了,我想伸手抓掉它,可手根本没劲儿。

“护士对我大声地喊:‘你深吸气,深吸气,你用力地吸。’

“我真的吸不动了,怎么努力都没用,我觉得我的身体马上要飘走了。

“然后我听到了自己呼哧呼哧的呼吸音,好大的声音啊,现在想起来肯定是出幻觉了,因为那时候我根本吸不动气了。

“然后我就没意识了。

“等我醒了,已经是第二天了,护士对我说,给我气管插管了,上了呼吸机。”

我睁不开也闭不上眼

尽管格林-巴利综合征患者的临床表现凶险,进展迅速,但大多数患者是可以通过药物治疗得以恢复的。但是,一旦患者参与呼吸的肌肉群瘫痪了,进展为呼吸衰竭,治疗难度则显著增大。研究表明,25%左右的格林-巴利综合征患者可发生呼吸衰竭。60%应用呼吸机机械通气的患者可发生肺炎、严重感染、肺栓塞、消化道出血等严重并发症。一旦出现这些并发症,患者病情将进一步恶化,死亡风险大大增加。

“ICU这个地方给你的整体印象是什么?”我问她。

“可能是因为我病得太重了,我现在想起来还是很害怕。”她说。

“虽然你们给我用了镇静药,但我只要一醒,我就会专门拣恐怖的事儿听,几床大出血,正在输血;谁的家属放弃抢救,不做心外按压,不做电除颤,不给抢救药;谁的家属把病人拉回家了;几床的伤口感染了,培养出了耐药菌。

“我专拣这些害怕的事儿听,我想这些让人害怕的事儿可千万别找到我。”

“我就一直想不透,好好的,我为啥就得了这种恐怖的病呢?”她问我。

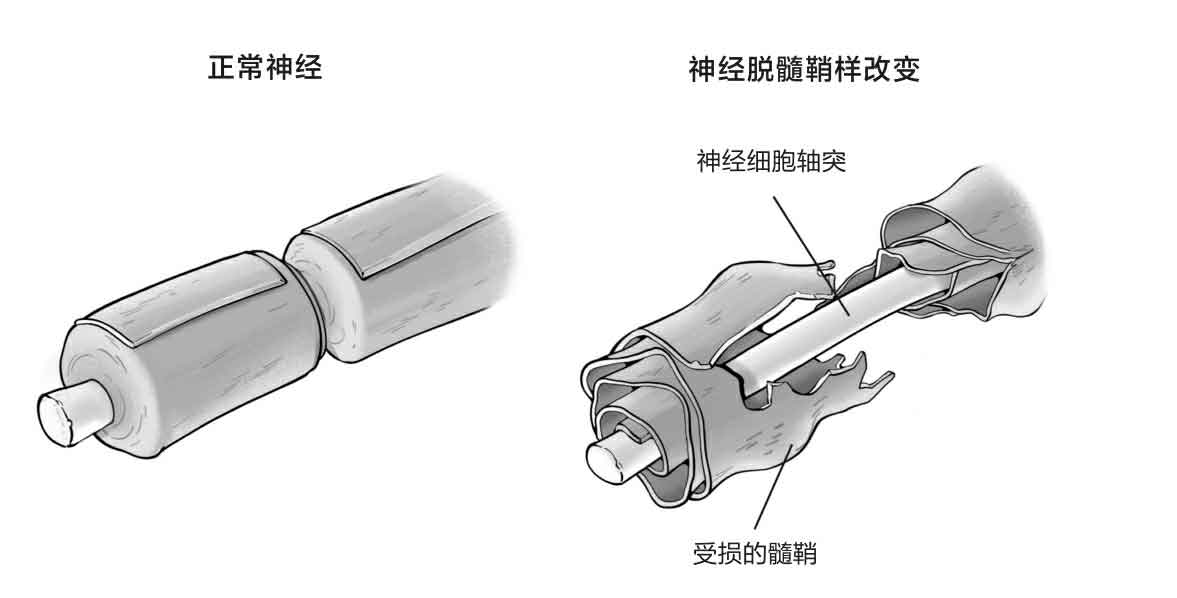

迄今为止,我们对格林-巴利综合征的确切发病机制并不完全清楚。有研究认为,格林-巴利综合征的发病可能和感染空肠弯曲菌、巨细胞病毒等病原微生物有关,人体感染病原微生物后,激发了人体的免疫反应,产生的抗体物质在攻击微生物的同时也误伤了自身的神经组织,导致周围神经脱髓鞘。周围神经的名称是为了区别于中枢神经(脑和脊髓),周围神经是指人体除脑和脊髓以外的所有神经。髓鞘是包裹在神经细胞轴突外面的一层膜,其主要功能是保护轴突正常传导神经信号。我们可以把这种结构想象成电缆,电缆中间负责传导的金属线好比是轴突,而金属线外包裹的胶皮好比是轴突外的髓鞘。神经脱髓鞘好比是电缆被剥了皮,神经的传导功能因此严重受损,导致其支配的肌肉瘫痪。

随着时间的推移,格林-巴利综合征患者体内引起神经脱髓鞘的抗体物质含量会越来越低,症状会越来越轻。这种疾病康复的关键是需要时间和条件。

那么具体怎么治疗?我们可以把ICU关键的治疗措施分为两部分。

第一部分:争取时间。用现代化的器械和药物把患者的生命体征维持住,让患者先活着,因为只有先活着,患者才有痊愈的可能。比如,对这位患者,我给她气管插了管、应用呼吸机来纠正她的呼吸衰竭,让她不至于窒息死亡;我给她下了胃管,通过胃管输注营养液,补充机体代谢所需的营养;我还给她应用了抗生素,用气管镜帮她吸出痰液,治疗她的肺部感染;我用药物控制她的血压、心率,防止发生恶性心律失常;此外,我还给她应用低分子肝素抗凝治疗,预防她发生下肢静脉血栓这样的并发症。所有这些治疗措施都是为她的痊愈争取时间。

第二部分:创造条件。为患者争取了时间,同时也必须去除致病因素,患者才有痊愈的可能。目前,国内外针对格林-巴利综合征患者异常的免疫反应,通常会应用丙种球蛋白,有时候还会应用糖皮质激素来降低患者体内的抗体水平,对抗异常的免疫反应。有研究认为,这两种药物合并应用有效率可达到90%左右[姜颖,赵欢. 甲泼尼龙联合丙种球蛋白治疗急性格林巴利综合征的临床效果[J]. 实用临床医药杂志,2017,21(9):179-180;杨光伟,邓楠. 甲泼尼龙联合丙种球蛋白治疗急性格林巴利综合征的临床效果[J]. 临床医药文献电子杂志,2019,6(A1):69-70.]。这是为患者痊愈创造条件。

医生为患者的痊愈争取时间、创造条件,而患者则具有自我修复的能力,医患配合,疾病才有了治愈的可能,二者缺一不可。在我的《薄世宁医学通识讲义》中,我把这个原理总结为:医疗的本质是支持生命自我修复。

但很遗憾,这位患者对丙种球蛋白、糖皮质激素这两种药物的治疗反应都不理想。

她继续和我描述在ICU里那些让她感到害怕的场景。

“有一天晚上,我听你查房说到我。虽然你们把门关上了,给我打了镇静药,给我的眼睛盖上了纱布,但是我没睡着,都听到了。

“‘(患者病情)还在加重,’你说,‘激素和丙种球蛋白都没起作用。’

“我听到后就哭了,我孩子只有六岁,我可以忍受气管里、胃里插着管,每天手腕上扎动脉,我能听到监护仪、呼吸机的报警声,听到医生、护士抢救别的病人的喊声,听到有人咽气被拉走了。这些都不算啥,真的,只要能活就行。

“可我这么努力、受了这么多苦,难道最后还是难逃一死?我忍不住大哭,太委屈、太怕了。

“后来护士可能是看到盖着我眼睛的纱布湿了,就拿下了纱布。她不停地给我擦眼泪,说:‘你别怕,薄医生正在给你想办法。’

“我哭了一晚上。”

我说:“你确实是我见过的最严重的格林-巴利综合征病人,轻的根本不用来ICU,普通病房就治好了。到我这儿的都是重病例,而你在重病例中又是最重的。”

我说:“我一直想问你个问题。那天我给你拔了气管插管你能说话的时候,我就想问,但你病情不稳定,我怕刺激到你。”

“没事,你问吧。”她说。

“我记得有一天晚上10点多,我查房,到你那儿,我说要给你合上眼、盖上纱布,让你好好睡一觉,你为啥拼命地示意我不要给你闭眼呢?”

听我这么问,她的眼圈红了,她说:“我怕。我怕闭上眼,我就再也睁不开了。”

爬出“山谷”

现代化的ICU最伟大的成就莫过于精准地管理生命。在这个患者的救治过程中,呼吸机、监护仪、注射泵、输液泵、肠内营养泵……所有这些常用设备都在有序地运行,把她的生命体征精准地控制在理想水平。比如,通过调节呼吸机的潮气量、通气频率,让她既能充足地通气,又不会因为气道压力过高而损伤到肺;通过调节PEEP[PEEP,全称为呼气末正压,是呼吸机上的一项重要参数。在应用呼吸机时,于呼气末期让患者呼吸道内保持一定正压,防止患者肺泡萎陷,用于改善氧合。],既不让她的肺泡塌陷,又能维持良好氧合;注射泵可以精确到以0.01mL/h的速度把血管活性药注射到她的血管内,让她的血压维持在理想水平;营养液的输注速度也能精确到1mL/h,由营养泵泵入到她的胃内。

精准治疗给生命带来希望。

在没有呼吸机之前,格林-巴利综合征的重症患者一旦出现严重的呼吸肌肉麻痹、呼吸衰竭,则大概率会死于窒息和缺氧,但有了呼吸机的应用和ICU的精准治疗,这类重症患者有机会得以存活。不过,让这个患者能够最终爬出“死亡之谷”的另外一项关键治疗则是:血浆置换。

所谓血浆置换,即是我们通过患者股静脉中的导管把患者的血液引流到体外,在体外把血浆分离出来并弃除,同时给患者血管内补充进去等量的新鲜血浆或者其他可以用于替代血浆的物质,用于置换患者自身的血浆。

为什么要使用血浆置换这种治疗措施?因为患者自身的血浆内含有致病物质,比如抗体物质、免疫复合物等等,通常这些致病物质为大分子,无法通过患者的肾脏清除,也无法经过ICU常用的其他血液净化措施清除,比如CRRT、血液透析,而血浆置换可以把患者血浆中含有的这些致病物质清除,为患者接下来的痊愈提供条件。

她说:“那天你告诉我要给我做血浆置换,还给我讲血浆置换的原理,你说要用血浆置换去换掉我自身的‘毒血浆’。哈哈哈,你居然说我的血浆有毒。你说不能再等了,时间长了怕肺部感染加重,那样生存概率就越来越低了。

“你还说,全身瘫痪的病人卧床很容易形成下肢静脉血栓,如果血栓脱落,又会引起肺栓塞。

“我心想,赶紧做吧,我不需要知道原理,有一丝希望我都愿意试。

“第一次做完,我的手指微微有感觉了。那天你蹲在地上盯着我的手,高兴地说:‘大家来看啊,她的手指似乎在动。’听你这么说,我的心要起飞了。

“第二次做完,天哪,我的胳膊抬起来了。

“第三次做完,呼吸机停了。你说照这个速度做五次,我就可以痊愈了。

“第五次做完,你拔了我的气管插管。

“我又能呼吸了!这是什么感觉?简直了!这是我最高兴的事儿吧,太不可思议、太神奇了!”

果断的血浆置换带来了她病情出现转机的“拐点”。后来,每当我回忆起这个病例,我依旧能体会到那种强烈的喜悦。现代医学的先进技术真的可以化成神奇的力量让患者起死回生。

我继续问她:“你转出ICU的时候有什么感受?终于活着出来了,是不是想抱着家里人哭?”

她想了想,然后说:“在ICU治疗的时候,我天天想着哪天从ICU转出去就好了。从ICU转出去是我当时唯一的目标,可真等到被推出ICU大门的时候,我并没觉得轻松或者激动。

“看见门开了,电梯间里(所有患者的)家属们呼啦一下都站起来了,有的是从小板凳上站起来的,还有躺在地上的人也翻身爬了起来,他们都眼巴巴地盯着我。他们对我老公说:‘祝贺你啊,(你爱人)终于出来了。’

“他们居然没有祝福我,而是祝福我老公。后来听我老公说,他和这些家属都成了患难之交。1月份的北京,不管医院给多足的暖气,到了晚上电梯间还是飕飕地冷。有的人买了躺椅躺在过道里,有的人裹个大衣蹲着,再有舍不得花钱的,就铺了报纸和纸板子,就那么躺在地上。

“这些都是好人。谁家的亲人转出来了,大家都替他高兴。我给你说实话,ICU门打开的时候,我真没记住我老公当时啥样,我就看那些家属了。

“我能看出来他们眼里满是羡慕,还有祝福,而更多的是期待。

“他们的家人还躺在ICU里,有的或许永远出不来了。

“我是幸运的。”

她抬起头,眼泪开始在她的眼眶里打转。

“从你那儿出来的能有一半吗?”她问我。

“当然有了。”我说,“病人病情不同,抢救成功率也不同,所以不具备可比性。但从总体上看,咱们科的病人救治成功率能在80%以上。当然了,这里面也包括了一些术后来ICU度过危险期的没那么危重的病人。”

“哇!”她说,“那真是很棒!”

求生欲

我说:“特别感谢你能接受我的访谈,让你重新去回忆那段日子确实有点残忍。但是,听你聊这些不仅对我从医很有帮助,也能让所有人了解到万一遇到大病应该怎么应对,所以特别谢谢你。

“最后,我想听你说说你的‘秘籍’。如果让你对那些有可能要住ICU的人说句话,你会说什么?”

她说:“我想想。”

过了十几秒的样子,她说:“别怕插管,哈哈哈。”她又笑了。

“有人说,人到病重的时候千万别插管,别受那罪。这不对。病人该不该插管得听医生的,你说我要不插管,我不早就憋死了吗?”

“给你气管插管是你刚进ICU那时候的事儿,我想听你说说后来那段时间,你是怎么活下来的。”我继续问她。

对这个问题,她思考了得有近一分钟,然后她说:

“我觉得我能活下来除了你们的治疗,更重要的是我自己的求生欲吧。

“什么是求生欲?这么说吧,当护士往我胃管里打水,清水通过胃管流过嗓子的时候,我能感觉到清甜,你信不信,然后我就做着大口大口吞咽的动作。

“其实我知道,隔着胃管我不可能尝到水的味道;我的肌肉瘫了,我也根本咽不了。可我享受这个过程,这说明我还活着,我还拼命地想活着。”

我说:“你说的特别对。医生最喜欢你这样的病人。很多时候人在生死面前拼的就是求生欲,病人得了病住ICU,会产生各种负面情绪,有无法掌控自身命运的无力,有对疾病走向的担忧,还有对死亡的恐惧。所有生病的人都会感觉到自己到了最低谷。但是,扛住了也就过来了。”

“但是想活下来也不容易,”她继续说,“对我来说,最难的是表达,我怎么把我的想法告诉医生、护士。

“我不能说话,不能写字,眼睛睁不开、闭不上,全身上下只有头略微能动一点,我想找护士要口水喝都难。

“我问你,我想要换尿垫了怎么告诉护士?呼吸机给的节奏太慢了,我感觉憋气怎么告诉医生?我不敢睡觉,能不能给我点睡觉药?你们给我往胃里打补钾的药会让我的胃很不舒服。这些问题怎么告诉你们……

“就像两个世界的人。

“最后,我学会了成功地向护士们表达我的想法,你想不到我在不能说话、不能写字的状态下,是怎么就靠眼神做到让护士正确地猜到我的要求的。

“可我确实做到了,学会表达真的很重要,否则我怎么求生?”

毫无疑问,这是个救治非常成功的病例。她是现代医学的获益者,进而成了拥趸。在得到成功救治后,她经常在我的科普视频下留言鼓励其他正在患病的人,比如“对,我就是这么活过来的,所以请你一定相信医学”。她感动于医学的进步、医生的精进和付出。在今天,医学能做的越来越多了,虽然还有各种不完美,但总能给我们希望。我们生活在一个伟大的时代,我们永远想不到明天的医学能给我们带来什么。

然而对这个病例,我更想讨论的是如何激发和保护患者的“求生欲”,这是她的这段经历和真实感受给我的最大感悟。

具体怎么做?我们要把医生的信心和能力展示给患者,用各种方法去激励患者。

关于这一点,她在访谈的时候说:“我能活下来,周围人的鼓励很重要,否则很难想象怎么挺过来。出院后我在记事本上记下了每个人的名字,我怕以后我老了、痴呆了,把这些人给忘了。其实不用记本上,我不可能忘记,我就随便给你说说啊。

“你带的一个实习医生,男博士,高个子、戴眼镜,在我拔了气管插管后他专门来跟我说:‘祝你早日康复,估计你能站起来的时候我的实习期也就结束了,那时候我就是个真医生了。’

“还有一个实习护士,白白净净的。在拔气管插管那天,我特别害怕。你知道吗,气管插久了我开始没自信了,我怕拔了气管插管我会再憋死。那个实习护士一直拉着我的手,那小手真软,是我这辈子拉过最软的手。

“李大夫,给我做第一次血浆置换的那个男大夫。他戴个黑框眼镜,头发有点卷,前边三分之一都秃了,就和你现在一样。他经常过来观察血浆置换后我的呼吸情况,他话少,每次只会对我说:‘嗯,很好,很快就能脱机了,你坚持。’护士背地里说他特轴,但人很正直。”

我说:“李大夫现在在非洲呢,医疗援助。”

“还有护士阳哥,大家都叫他麦兜。有一次,隔壁床有个病人发脾气骂他,骂得那个难听啊,我都听不下去了,真的太难听了。他怕我吓着,跑过来安慰我,他说:‘你别怕别怕,这病人是谵妄了,不是真骂人,很快就能好。’

“还有个护理员大姐,五十多岁,外地农村的,自己在北京打工。她看我头发长了怕我感染,就给我剪头发,边剪边说:‘姑娘啊,你长这么好看,指定死不了。’哈哈,好看能免死吗?她的手艺秒杀太平洋百货楼里的韩国发型师。”

“她回老家了,有孙子了,不干护工了。”我说。

“当然了,数你气场最大。每次你查房,有很多学生跟着。你一进来,我感觉整个病房哗啦一下就亮了,你讲话有力量。你给我说:‘别怕,我大学时候有个女老师得的也是重症的格林-巴利,也气管插管、吹呼吸机,后来完全好了,一点后遗症没有。’”

“我都忘了,你居然记得这么清楚。”我说。

“当然了!你们当医生的可能不知道,病人特别高兴听到鼓励,每次你查完房我就有信心了,你对我说今天又进步了,这种认可就像小学生得到老师的表扬一样。

“我每天拼命也要好起来,就是争取你奖励更多的小红花,哈哈哈。

“可惜查房时间太短,就十来分钟,我还没听够呢你就走了。”

关于激励,她在出院后发的朋友圈里写道:“今天下午在医院遇到了ICU的薄医生,看来我这病没影响脑子,记忆力还好。一眼就认出那个熟悉的身影,那个每次查房都会给我打气加油的黑桃King!之所以称他黑桃King,是因为他那气场太强大,每次带他们组的医生过来都详细讲述我的病情、发展程度和治疗方案,还不忘用坚定的语气对我说:别害怕,会好的!每次听他说这句话,我都会踏实好多。虽然这种踏实在那些地狱般的日子里撑的时间不长,但是已经让我非常非常安心了。在ICU的日子,每天都会有医生、护士,包括护工大哥大姐,来对我说些鼓励安慰的话,如果每一句都能撑一个小时,那这一天过得也就快乐很多很多了。”

但是,和她的这段访谈也告诉我,结果的成功并不是一切,作为医生,我还有很多可以精进的地方,尤其是我对我的患者了解得并不够。

我原以为她不肯闭上眼,是怕黑、怕孤独,或者是她要亲眼看到每一瓶药物输进她的血管,医生、护士给她顺利地做完了每项操作,她亲眼看到这些治疗后才会放心。而她说的是:“我怕闭上眼,我就再也睁不开了。”她让我感受到了患者在疾病面前深深的恐惧和无助。我原以为离开ICU时,她会庆幸、会痛哭,没想到她在转出ICU的那一瞬间,能悲悯和同情其他患者的痛苦和命运。我原以为给患者当今最科学的治疗、最好的药物,精准地管理患者的生命体征,假以时日,患者就一定可以康复。从她的经历中,我了解到了激发患者的求生欲同等重要。她在病危状态下能清晰地记得我给她讲我大学时候的女老师得了重症的格林-巴利综合征后来顺利痊愈的往事,而对这个细节我甚至完全没有记忆了。她能清楚地记得我对她说“别怕,能好”,我没想到医生的一句不经意的鼓励对患者的求生如此重要。

幸运的是,她活了下来了,她有思想、会表达,更关键的是她愿意表达,愿意接受我的访谈,所以我有机会透过她的语言体悟患者在疾病面前强烈的恐惧、绝望、无助、痛苦,还有对她康复至关重要的顽强的求生欲。多去了解患者,才能知道激发患者的求生欲是多么重要;多去了解患者,才能知道如何更好地激发和保护患者的求生欲。而激发患者的求生欲,能让他们更加配合治疗方案,这本身就是提高治疗效果、实现治疗目标的最重要的前提。医生的医术本身就是由软技能和硬技能两个方面共同组成的,准确诊断、开药方、做手术是硬技能,而多去了解患者、体恤患者的感受、激发患者的求生欲则是至关重要的软技能。缺失任何一个方面,都是不能胜任医生这个工作的。

我们从来不担心医学技术的发展速度,因为只要基础有了、方向正确、方法科学,医学便会以一种我们想都不敢想的速度“狂奔”,在不久的将来,会有一个接一个的颠覆性的治疗技术出现,会有一个接着一个今天还无法治愈的患者得到治愈。然而,医学的快速发展很容易让我们把患者当成了生产线上的一个个“产品”,而让我们忘记了患者是有血有肉、有思维,处在最无助、最痛苦状态下的“人”。

医生只有多了解患者才能更好地了解自己,每个医生都渴望技术上的不懈精进,但好医生不仅要看病,更要看病人。