| 凯列班与女巫 | 收藏 |

3. 剥削、抵抗和妖魔化

凯列班与女巫 作者:西尔维娅·费代里奇

反印第安人的宣传和反神明崇拜(anti-idolatry)的运动伴随着殖民化的进程。其中的一个转折点是西班牙王室在16世纪50年代决定向美洲殖民地引进一种更为严厉的剥削制度。这一决定由征服美洲后引入的“掠夺型经济”(plunder economy)的危机引发。财富的积累持续依赖对“印第安人”剩余物品的掠夺,而不是对他们劳动的直接剥削(Spalding 1984; Steve J. Stern 1982)。直到16世纪50年代,尽管有大屠杀和与赐封制度相关的剥削,西班牙人并没有完全破坏他们在殖民地区发现的自给自足的经济。相反,他们依靠阿兹特克人和印加人建立的进贡制度来积累财富。根据这一制度,指定的酋长[墨西哥的卡锡奎兹(caciquez),秘鲁的酷拉卡斯(kuracas)]向他们提供与当地经济存续相适应的商品和劳动配额。西班牙人征收的贡品比阿兹特克人和印加人对被征服者的要求要高得多;但这仍然不足以满足他们的需要。到16世纪50年代,他们发现劳役作坊(obrajes,为国际市场生产商品的制造车间)与新发现的银矿和汞矿(如传说中的波托西矿)很难获得足够的劳动力。

从原住民身上榨取更多工作的需要主要源自国内,即西班牙王室实际上是在美洲的金银上漂浮,购买西班牙国内不再生产的食品和商品。此外,掠夺来的财富为王室扩张欧洲领土提供了资金。战争非常依赖来自新世界的大量金银,以至于到了16世纪50年代,王室准备削弱受托管人(encomenderos)的权力,以便将印第安人的大部分劳动力用于开采白银,然后运往西班牙。但对殖民化的抵抗正在增加(Spalding 1984:134—135;Stern 1982)。正是为了应对这一挑战,墨西哥和秘鲁都向土著文化宣战,为强化严酷的殖民统治铺平道路。

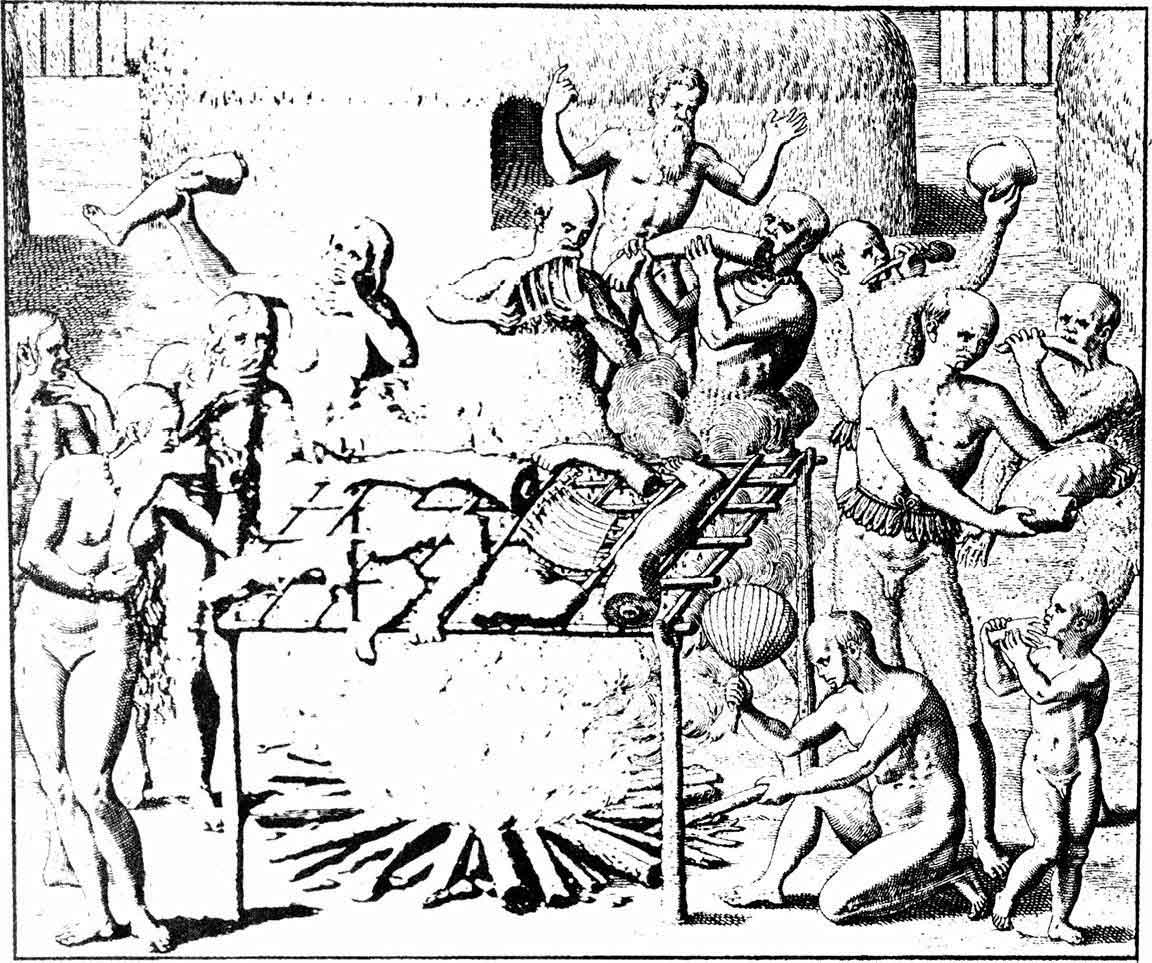

在墨西哥,这一转变发生在1562年。在迭戈·德兰达省长的倡议下,一场反神明崇拜的运动在尤卡坦半岛展开。在这一过程中,4500多人被围捕,并被指控从事人祭活动而遭到残酷的折磨。然后他们受到精心策划的公开惩罚,这最终摧毁了他们的身体和士气(Clendinnen 1987:71—92)。他们受到的惩罚非常残酷(被鞭打得血流成河,在矿井中被奴役多年),以至于许多人死去或丧失工作能力;其他人逃离家园或自杀,因此工作结束了,地区经济也中断了。然而,德兰达发动的迫害是新殖民经济的基础,因为它向当地居民表明,西班牙人是要留下来的,旧神的统治已经结束(同上:190)。

在秘鲁,对魔法的第一次大规模打击发生在16世纪60年代,与塔基·乌克伊(Taki Onqoy)运动的兴起相吻合。这是一场本土的千禧年运动,宣扬反对与欧洲人合作,主张地方神华卡斯的泛安第斯地区联盟,结束殖民化。塔基乌克教徒(Takionqos)把遭受的失败和死亡率的上升归咎于人们抛弃了当地神灵,鼓励人们拒绝基督教以及从西班牙人那里取得的名字、食物和衣服。他们还敦促人们拒绝西班牙人强加给他们的贡品和劳动提款票(labor drafts),并“停止穿(戴)来自西班牙的衬衫、帽子、凉鞋或任何其他衣服”(Stern 1982:53)。如果做到这一点——他们承诺——复兴的华卡斯神将扭转世界,并通过向西班牙人的城市散播疾病和发动洪水来摧毁他们,海平面的上升会抹去他们存在的任何记忆(Stern 1982:52—64)。

塔基乌克教徒呼吁泛安第斯地区以华卡神的名义统一,他们所带来的威胁是巨大的。该运动标志着一种新的身份意识的开始,并能克服与传统的阿尤利斯(ayullus,家庭单位)组织相关的分裂。用斯特恩的话说,这标志着安第斯山脉的人们第一次开始把自己当作一个民族,当作“印第安人”(Stern 1982:59)。事实上,这场运动传播得很广,“北到利马,东到库斯科,南到当代玻利维亚的拉巴斯”(Spalding 1984:246)。1567年在利马召开的教会会议对此做出了回应。会议规定牧师应“消除印第安人难以计数的迷信、典礼和邪恶的仪式”。他们还要杜绝酗酒,逮捕巫医,最重要的是发现并摧毁与华卡斯崇拜有关的神龛和符咒。这些建议在1570年基多的一次会议上得到了重申,会议再次谴责说“这里有著名的巫医,他们……守护着华卡斯并与魔鬼进行精神交流”(Hemming 1970:397)。

华卡斯是祖先精神所化身的山脉、泉水、石头和动物。因此,它们受到集体的照顾、喂养和崇拜。每个人都认为它们与土地,与作为经济再生产核心的农业实践有着重要联系。在南美洲的一些地区,妇女显然还在与它们交流,以确保作物的健康生长(Descola 1994:191—214)。摧毁它们或禁止对它们的崇拜,就是对社区,对社区的历史根源,对人们与土地的关系以及他们与自然的强烈精神联系的攻击。西班牙人明白这一点。在16世纪50年代,他们开始有计划地摧毁任何类似于崇拜对象的东西。克劳德·鲍德兹(Claude Baudez)和悉尼·毕加索(Sydney Picasso)所写的关于方济各会对尤卡坦的玛雅人进行的反神明崇拜运动,也适用于墨西哥和秘鲁的其他地区。

“神明被摧毁,庙宇被烧毁,那些庆祝本土仪式和进行祭祀的人被处以死刑;诸如宴会、歌曲和舞蹈等庆典活动,以及被怀疑受到魔鬼启发的艺术和智力活动(绘画、雕塑、观察星星、象形文字)都被禁止,参加这些活动的人遭到无情的追杀。”(Baudez and Picasso 1992:21)

这一过程与西班牙王室要求的改革同步进行,后者增加了对原住民劳工的剥削,以确保更好地让金银流入其国库。首先,当地酋长必须为矿场和劳役作坊提供的劳动力配额大大增加了。新规则的执行由王室的当地代表(corregidore)监督,他有权在有人不遵守的情况下对其进行逮捕和其他形式的惩罚。此外还实施了一项搬迁计划[瑞达西诺(reducciones)],将大部分农村人口迁移到指定的村庄,以便将其置于更直接的控制之下。破坏华卡斯和迫害与之相关的祖先宗教对这两方面都有帮助,因为瑞达西诺从对当地崇拜场所的妖魔化中获得了力量。

然而,很快就可以看出,在基督教化的掩护下,人们继续崇拜他们的神,就像他们在离开家园后继续回到他们的米尔帕斯(milpas,“田地”)一样。因此,对当地神灵的攻击非但没有减少,反而随着时间的推移而加剧,并在1619年至1660年期间达到高潮。这一时期殖民者在摧毁神像的同时还进行了真正的猎巫行动,这次特别针对妇女。卡伦·斯波尔丁描述了1660年由牧师审判官唐胡安·萨米恩托在瓦罗奇里地区的劳役摊派(repartimiento)中进行的一次猎巫行动。首先是宣读反对神明崇拜的法令,并宣讲反对这种罪恶的布道。随后是由匿名线人秘密告发,接着是审问嫌疑人,使用酷刑逼供,然后是判刑和惩罚。在这种情况下,酷刑包括公开鞭打、流放和其他各种形式的羞辱。

被判刑的人被带到公共广场……他们被放在骡子和驴子身上,脖子上挂着大约6英寸长的木制十字架。他们被命令从那天起就带着这些羞辱的标记。在他们的头上,宗教当局给戴上了中世纪的科罗萨(coroza),一种用纸板制成的圆锥形头罩,在欧洲天主教那里是臭名和耻辱的标志。在这些兜帽下,头发被剪去——这是安第斯人的一种羞辱标志。那些被判处接受鞭刑的人,背上都是裸露的。绳索套在他们的脖子上。他们在镇上的街道缓缓行进,前面有一个传布公告的宣读他们的罪行……在经历这种场面之后,这些人被带回来,有些人的背部被村里的刽子手挥舞着九尾鞭抽打了20下、40下或100下,血流不止。(Spalding 1984:256)

斯波尔丁的结论是:

反神明崇拜运动是示范性的仪式,是针对观众和参与者的说教性戏剧作品,很像中世纪欧洲的公开绞刑。(同上:265)

他们的目的是恐吓民众,创造“死亡空间”(space of death),让潜在的反叛者因恐惧而瘫痪,从此宁愿接受任何事情也不愿面对那些被公开殴打和侮辱的折磨。在这一点上,西班牙人某种程度上是成功的。面对酷刑、匿名告发和公开羞辱,许多联盟和友谊破裂了;人们对神灵效力的信心减弱了,崇拜变成了个人的秘密行为,而不是像美洲被征服前一样的集体行为。

斯波尔丁认为,我们可以从指控的性质如何随着时间的推移而改变中,推断出社会结构受这些恐怖活动影响的程度。在16世纪50年代,人们可以公开承认他们和他们的社区对传统宗教的依恋。而到了17世纪50年代,他们被指控的罪行围绕着“巫术”。这是一种现在被当作秘密行为的实践,而且它们越来越像欧洲对女巫的指控。例如在1660年发起的运动中,在瓦罗奇里地区,“当局发现的罪行……涉及治疗、寻找丢失的物品,以及其他可被统称为乡村‘巫术’的活动”。然而,这次运动也显示出,尽管受到迫害,在社区眼中“祖先和华卡斯对他们的生存仍然至关重要”(Spalding 1984:261)。