| 人生拒绝清单 | 收藏 |

不数字化 让信息增色生辉

人生拒绝清单 作者:pha

过度追求“不拥有物品”的结果,就是最近有越来越多的人开始呼吁:“把所有的书都做成电子书就好!全面推行数字化吧!”

这样做方便倒是方便了,但我更喜欢阅读纸质书,因为读纸质书更容易记住书中的内容。

我认为无须特意记住细节的漫画或小说是可以做成电子书的。但像那些需要在前后书页间来回翻看、对大量内容进行深入思考的阅读,还是纸质书更合适。

读纸质书之所以更容易记住书中的内容,可能是因为看书时伴随着一些非语言的刺激吧,如拿书的动作、翻书的动作、摸着书页的触感等等。

将信息和非语言的感官元素联系在一起时,会更容易记忆。众所周知,在记忆技巧和背诵技巧中有这样一种方法:把应该记住的信息与颜色、声音、画面等元素联系起来,就会更容易记忆。

举个通俗的例子,人们会通过唱歌(同谱换词)来记住中国历朝历代的名称,利用谐音来记住元素周期表或者英语单词。

同样,在阅读一本书时,比起数字的虚拟的操作,感受书本的重量、翻动书页、粘贴便笺、画线、折角等实际操作更容易为信息增添属于自己的独特“色彩”。

用笔在草稿纸或便笺上写下工作任务或购物清单,比输入电脑或智能手机上,更容易让人铭记于心。

而且,当你完成任务,将这些内容用笔快速画去或将纸揉成一团扔掉时,还会产生成就感和畅快感。

购买电子书的确相对轻松。既不用跑实体书店,也无须等待网购商品邮寄到家,只需轻轻一点,就能立刻下载阅读,的确非常方便,我有时也买。

但是如果你把书的内容与你平时不太常有的“体验”(比如去一家你平时不常去的大书店,在书架上找到那本书,买下那本书,然后在回家的电车上打开书袋开始阅读)联系在一起,那有时你所读到的内容就更容易在你日后的生活中留下印象。

以下是我分别使用数字信息工具和模拟信息工具的一些例子。

·数字信息工具(计算机数据)

对于那些可以遗忘的内容,数字化是不错的选择。比如小说等消遣读物,或不用专门记住、需要时每次查一下就行的信息等。笔记什么的也可以酌情存储在电脑或云端。要做到不记得也没关系,能随时检索得到。

·模拟信息工具(纸质书或笔记本等)

当我希望能完全吸收某些知识和信息并自由使用它们,而非仅是单纯了解时,我会阅读纸质书。如果我想掌握什么或深入思考什么时,就会用纸和笔边写边记边思考。

我写的文章虽然最终都是在电脑里完成,但在最初产生想法、拼凑大致形象的阶段,用的还是纸和笔。一开始,我会在一大张纸上写下我所有的零碎想法。

这是因为比起打字,手写文本更容易通过各种方式为信息增添自己独特的“色彩”,例如改变字母的颜色和大小、以垂直或水平方向排列单词、在文字之外使用箭头和其他符号等。

人脑会很快适应各种刺激,所以使用各种颜色和形状,不单调地输入信息很重要。埋入大量线索,以便它们成为日后勾起你记忆的“钩子”。

通过谷歌检索马上就能知道或任何人都能随意获取的中立信息毫无意义。用自己的方式消化信息,并能创造出意义独特的内容才最重要。

为了将各种零碎的想法结合起来激发创作新作品的“灵感”,借助色彩、排列和图形等非语言元素进行思考很重要。

做此类工作时,用笔和纸等模拟信息工具比用电脑更方便,至少目前是这样。

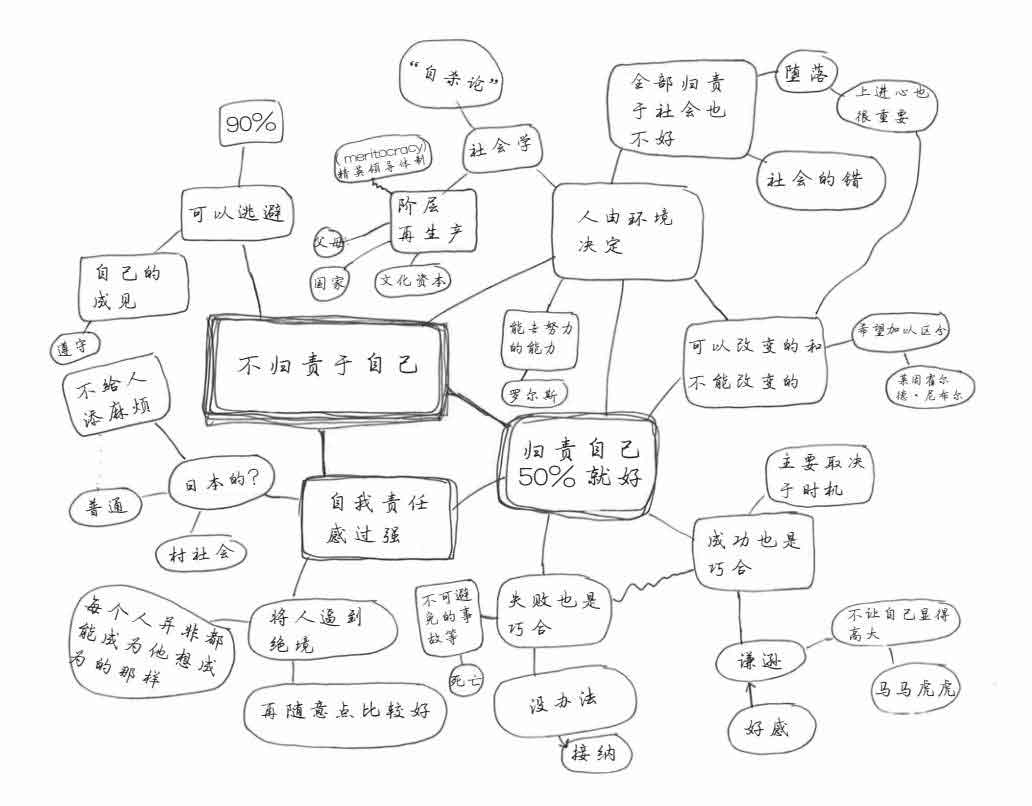

我在笔记本上打草稿时,并非单纯地简单记录,而是在结合了“思维导图”、“三色笔信息活用术”[日本明治大学教授齐藤孝提出的一种信息分类方法,用红、蓝、绿三色的圆珠笔区分信息,如红色代表重要事项,蓝色代表一般事项,绿色代表个人事务等。——编者]和“KJ法”[又称亲和图法、A型图解法,是由日本东京工业大学教授、人文学家川喜田二郎提出的一种质量管理工具。——译者]的基础上,采用自己独特的化整为零法,运用颜色和形状等元素将自己想到的内容总结成图表,具体如下图所示。

世界上有很多这样的知识生产信息技术,所以只要你多加尝试,找到适合自己的方法,就能提高工作效率。

我一开始会把零碎的想法写在纸质笔记本上,汇总后输入电脑。不过当我推敲已经输好的文章时,又会把它重新打印出来,边读边用笔修改。

虽然打印出来有点麻烦,但比起在显示器上看文本,打印在纸上更能客观地掌控全局进行修改。

文本数据保存在云端,所以可以通过智能手机进行访问。有时我从智能手机的小屏幕上读取时,又会有不同的感觉。

改变阅读媒介(如电脑、纸张或智能手机等),会让你的视角也略有改变,从而拓宽你的思路,让你更容易注意到忽略的东西。

每个人都有最适合自己的思维方式,所以请大家多多尝试,找到最适合自己的那种。