| 凯列班与女巫 | 收藏 |

第3章 伟大的凯列班与 反叛者的身体斗争

凯列班与女巫 作者:西尔维娅·费代里奇

生命只是肢体的一种运动……“心脏”无非就是“发条”;“神经”只是一些“游丝”,而“关节”不过是一些齿轮,使整体得以活动。

——霍布斯,《利维坦》,1650年

然而,我将成为一个更高尚的生物。就当我的自然需求使我堕落为野兽的时候,我的精神将升华翱翔,飞向天使的怀抱。

——科顿·马瑟的日记,1680—1708年

……请可怜我吧……我的朋友很穷,我的母亲病得很重,我将在下周三早上死去,所以我希望你能好心给我的朋友一小笔钱买口棺材和裹尸布,把我的尸体从吊死的树上带走……别害怕……我希望你能考虑到我可怜的身体,如果这是你自己的身体,你会愿意让它从外科医生那里获救的。

——理查德·托宾的信,他于1739年在伦敦被处死

资本主义发展的先决条件之一是米歇尔·福柯所定义的“对身体的规训”过程。在我看来,这个过程中间国家和教会试图将个体的力量转化为劳动力。本章将考察这一过程在当时的哲学辩论中是如何被认知和表达(mediated)的,以及它对社会产生了哪些至关重要的介入。

正是在16世纪,在西欧那些受新教改革和重商资产阶级的崛起影响最大的区域,我们看到各个领域(包括舞台、讲坛、政治和哲学的想象里)都出现了一种关于人的新概念。这个概念最理想的表现是莎士比亚《暴风雨》中的普洛斯彼罗。他结合了爱丽儿天堂般的灵性和凯列班残暴的物质性,但显露出对于达到这种灵性与物质性平衡的焦虑,这种平衡打破了“人”因其在存在之链中的独特地位而感到的任何骄傲。在击败凯列班的过程中,普洛斯彼罗必须承认“这个坏东西是属于我的”,从而提醒他的观众,我们人类既有天使又有野兽的某些特质确实是有问题的。

在17世纪,普洛斯彼罗潜意识中的预感被形式化为理性与身体激情之间的冲突。它将经典的犹太教-基督教主题重新概念化,产生了一种新的人类学范式。其结果使人联想到中世纪天使与魔鬼为争夺离世灵魂的占有权而进行的小冲突。但现在,冲突在人的体内上演,人被重构为一个战场,在那里相反的元素为争夺统治权而对抗。一面是“理性的力量”:俭省、审慎、责任感、自我控制。另一面是“身体的低级本能”:淫荡、懒惰、系统性地浪费自己的生命能量。这场战斗在许多战线上进行,因为理性必须对来自肉体的攻击保持警惕,制止“肉体的智慧”(路德语)腐化心灵的力量。在极端的情况下,人就成了一个所有人反对所有人的地带:

假如在我的身体里,看不到勒班陀大战,看不到激情对抗理性、理性对抗信仰、信仰对抗魔鬼,而我的良心对抗所有的一切,那我就一无所是了。

(Thomas Browne 1928: 76)

在这一过程中,隐喻领域发生了变化,同时对个人心理的哲学表征借用了国家身体政治中的形象。这些形象共同揭露了一个包含“统治者”和“反叛的主体”、“诸众”和“暴动”、“锁链”和“专制的命令”,乃至(托马斯·布朗笔下的)刽子手的景观(同上:72)。正如我们将要看到的,哲学家将理性和身体之间的冲突描述为“高级事物”和“低级事物”之间的激烈对抗。这不能仅仅归咎于巴洛克时期对于比喻的偏爱,尽管这种偏爱后来被“更阳刚的”语言取代。在17世纪关于人的话语里,那些想象中发生在个人微观世界中的战斗,可以说是以当时的现实为基础的。它是更广泛的社会改革进程中的一个面向,凭借此进程,在“理性时代”,崛起中的资产阶级试图依据发展资本主义经济的需要,对从属阶级进行改造。

正是在试图形塑一种新类型的个人的过程中,资产阶级参与了对身体的战争,这场战争成了它的历史标志。如马克斯·韦伯所说,身体的改革是资产阶级伦理的核心,因为资本主义把占有作为“生命的最终目的”,而不是把它作为满足我们需求的手段;因此,它要求我们放弃一切即时的生活享受(Weber 1958:53)。资本主义还试图克服我们的“天性状态”,方式是打破自然的障碍,将工作日延长到超出前工业时期设定的光照、季节周期和身体的界限。

马克思也认为,身体的异化是资本主义劳动关系中的一个显著特征。资本主义通过将劳动力转化为商品,使工人的活动屈从于一个他们无法控制、无法认同的外部秩序。这样,劳动过程变成了一个自我疏离的场域:工人“只有在劳动之外才感到自在,而在劳动中则感到不自在,他在不劳动时觉得舒畅,而在劳动时就觉得不舒畅”(Marx 1961:72)。此外,随着资本主义经济的发展,工人成为“他自身”劳动力的“自由所有者”(虽然只是形式上的),(与奴隶不同)他可以在限定的时间内将劳动力交由买方支配。这意味着“他必须总是把自己的劳动力(他的精力、能力)当作自己的财产,从而当作自己的商品”(Marx 1906,Vol. Ⅰ:186)。这也导致了一种人与身体的分离感,身体被物化和简化成了一个人们无法立即认同的对象。

工人自由地异化自己的劳动,或直面自己那将作为资本交付给价高买家的身体——此类形象指的是已经被资本主义工作规训塑造的工人阶级。但只有在19世纪下半叶,我们才能瞥见那种温文尔雅、谨慎、负责任,以拥有一块手表为荣的工人(Thompson 1964)。他们能够把资本主义生产方式所强加的条件看成“不证自明的自然规律”(Marx 1909,Vol. Ⅰ:809)——这是资本主义乌托邦的化身,也是马克思的参照物。

在原始积累时期,情况则完全不同。那时新兴资产阶级发现,“劳动力的解放”即从公有土地上征用农民,并不足以迫使被掠夺的无产者接受雇佣劳动。弥尔顿笔下的亚当在被逐出伊甸园后,欢天喜地地开始了献身于工作的生活。与亚当相反,被没收财产的农民和工匠并没有心平气和地同意为了工资而打工。他们更多是成了乞丐、流浪汉或罪犯。培养一群听话的劳动者是一个漫长的过程。在16世纪和17世纪,人们对雇佣劳动的憎恨是如此强烈,以至于许多无产者宁愿冒着上绞刑架的危险,也不愿意接受新的劳动条件(Hill 1975:219—239)。

这是第一次资本主义危机。在资本主义制度发展的第一阶段里,这次危机比威胁到资本主义制度基础的所有商业危机都严重得多。众所周知,面对危机,资产阶级的反应是建立真正恐怖的统治制度。就像之前的统治阶级把农奴束缚在土地上那样,为了把工人捆绑在强加给他们的工作上,资产阶级对流浪汉施行“血腥法律”,加强刑罚(特别是惩罚侵犯财产罪),加大处决力度。仅在英格兰,亨利八世在位的38年间,就有7.2万人被他吊死;而且这种屠杀一直持续到16世纪末。在16世纪70年代,每年有300名至400名“‘流氓’死在了某地的绞刑架”上(Hoskins 1977:9)。仅在德文郡,1598年一年就有74人被绞死(同上)。

但统治阶级的暴力并不限于镇压违法者。它还希望彻底地改造人,从而在无产阶级中根除任何不利于实施更严格工作纪律的行为。这个维度的打击在社会立法中显而易见。在16世纪中叶,英格兰和法国引入了这些立法。游戏,特别是依靠运气的游戏被禁止了。这些游戏除了毫无用处之外,还破坏了个人的责任感和“工作伦理”。酒馆和公共浴场通通被关闭,裸体被纳入刑罚,许多其他“非生产性的”性行为和社交形式也受到惩罚。喝酒、说脏话、下诅咒全部被禁止。

正是在这个庞大的社会工程的过程中,一个关于身体的新概念和针对身体的新策略开始形成。它的新颖之处在于,身体被攻击为万恶之源,然而人们却以同时代研究天体运动的同等热情来研究它。

为什么身体在国家政治和知识论述中如此重要?人们可能会说,这种对身体的迷恋反映了统治阶级对无产阶级的恐惧。这正是资产阶级或贵族感到的恐惧,他们在街上或在旅行中不管走到哪里都会被威胁的人群包围,向他们乞讨或打劫。这也是那些国家的管理者所感受到的恐惧,其统治的巩固一直受制于同时也取决于骚乱和社会动荡的威胁。

然而,这只是冰山一角。我们不能忘记乞丐和暴乱的无产阶级。他们迫使富人乘坐马车来躲避他们的攻击,或者睡觉时在枕头下放两把手枪。这些乞丐和无产阶级作为同一种社会主体,日益被认为是所有财富的来源。对于他们,重商主义者即资本主义社会的第一批经济学家,同样不厌其烦地重复(虽然不是没有考虑过)“越多越好”,并经常为这么多的尸体被浪费在绞刑架上而感到惋惜。

许多年后,劳动价值的概念才进入经济思想的殿堂。而工作(“工业”)相比于土地或任何其他“自然财富”,更多被当作积累的主要来源。这是在技术发展水平低下的背景下,人成为最重要的生产资源的时候,人们清楚认识到的事实。正如托马斯·孟(伦敦商人之子,重商主义立场的代言人)所说:

……我们知道,我们自己的天然物品并没有像我们的工业那样创造那么多价值……因为矿井里的铁与它被挖掘、试验、运输、购买、出售、铸成军械、火枪……锻成锚、螺栓、钉子和类似的工具,用于船舶、房屋、大车、四轮马车、犁和其他耕作工具并由此产生的好处相比,并没有什么价值。

(Abbott 1946:2)

即使是莎士比亚笔下的普洛斯彼罗也坚持这一重要的经济事实。在米兰达表现出对凯列班的极度厌恶后,他发表了关于劳动价值的小演讲:

虽然这样说,我们也缺不了他:他给我们生火,给我们捡柴,也为我们做有用的工作。

(《暴风雨》,第一幕,第二场)

于是,身体成了社会政策的焦点。因为它不但是对抗工作的野兽,而且是劳动力的容器,是生产资料,是主要的工作机器。这就是为什么我们发现,在国家对它采取的策略中有很多暴力,但也有很多利益;对身体运动和属性的研究变成那个时代大多数理论思辨的出发点——无论是像笛卡尔那样旨在断言灵魂的不朽,还是像霍布斯那样研究社会治理能力的前提。

事实上,新机械哲学的核心关注点之一是身体力学(the mechanics of the body);其构成要素——从血液循环到语言的动态,从感官的影响到自主和不自主的运动——皆被拆开并按其所有组成部分和可能性进行分类。笛卡尔的《论人》(Treatise of Man,出版于1664年)是一本真正的解剖学手册,尽管它的解剖学既是心理学意义上的,也是身体意义上的。笛卡尔研究的一个基本目的,是在纯粹的精神领域和纯粹的身体领域之间建立一个本体论的划分。每一种方式、态度和感官都被这样定义下来;它们的界限被标明,它们的可能性被彻底地评估。于是,人们觉得“人性之书”被首次打开。或者更有可能的是,一块新的土地已经被发现,征服者们正着手规划它的道路,清点它的自然资源,评估它的优势和劣势。

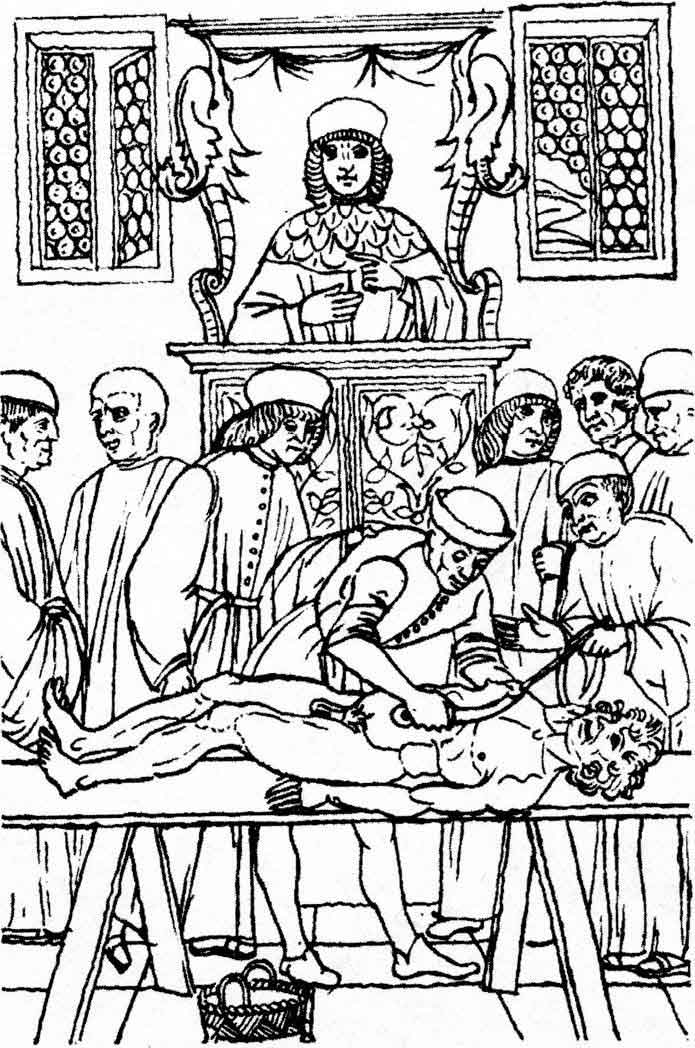

在这一点上,霍布斯和笛卡尔是他们那个时代的代表,他们细致地探索肉体和心理现实的细节。这在清教徒对倾向和个人天赋的分析中再次出现,于此便开启了资产阶级心理学,从工作潜力和对规训贡献多少的角度明确研究(就本部分的主题而言)人类的所有能力。解剖学作为一门科学学科的发展也标志着对身体的新的好奇心,以及(用17世纪一位医生的话说)“从前打开身体的礼仪和习俗如今发生了变化”。此前在中世纪,它长期是地下的知识(Wightman 1972:90—92;Galzigna 1978)。

尽管身体作为主角出现在哲学和医学的舞台上,但这些研究的一个显著特点是对身体的贬低。解剖“剧场”向公众展示了一个被剥去神秘面纱、被亵渎的身体,它只在原则上被认为是灵魂的场所,但实际上被当作一个独立的现实(Galzigna 1978:163—164)。在解剖学家的眼里,身体是一个工厂,正如维萨里给他划时代的“解剖工业”著作起的标题:《人体的构造》(1543)。机械哲学通过将身体类比为机器来描述它,并常常强调其惯性。身体被认为是蛮横的物质,完全脱离了任何理性的品质:它不知道、不想要、没有感觉。身体是一个纯粹的“器官集合”,如笛卡尔在1637年的《谈谈方法》中所声称的(1973,vol. Ⅰ,152)。马勒伯朗士呼应了笛卡尔的观点。他在《形而上学与宗教对话录》(Dialogues on Metaphysics and on Religion,1688)中提出了一个关键问题:“身体能思考吗?”他立即回答说:“不能,毫无疑问,因为这种延伸的所有修饰只包括某些距离关系;很明显,这种关系不是感知、推理、快乐、欲望、感觉,简而言之即思想。”(Popkin 1966:280)对霍布斯来说,身体也是一个机械运动的集合体,它缺乏自主能力,在外部因果关系的基础上运作,在吸引和嫌恶的游戏中,一切都像在自动机械中被调节(Leviathan Part Ⅰ,Chapter Ⅵ)。

然而,就机械哲学而言,福柯对17世纪和18世纪的社会规训的看法是正确的(Foucault 1977:137)。在这里,我们也发现了不同于中世纪禁欲主义的观点,后者认为身体的堕落具有纯粹的消极功能,即寻求确立世俗快乐的短暂性和虚幻性,以及最终需要放弃身体本身。

在机械哲学中,我们看到了一种新的资产阶级精神。它计算、分类、区分和贬低身体,只是为了使其能力合理化,其目的不仅仅是加强其服从性,而且是使其社会效用最大化(同上:137—138)。机械论者并没有放弃身体,而是试图以使其运作可理解和可控制的方式将其概念化。因此,笛卡尔自豪(而非同情)地坚持认为,“这台机器”(他在《论人》中一直称身体为机器)只是一个自动装置,它的死亡并不比工具的损坏更值得哀悼。

当然,霍布斯和笛卡尔都没有过多讨论经济问题,要说从他们的哲学中读出英格兰或荷兰商人的日常关心之事,那将是荒谬的。然而,我们必须看到他们对人性的思考为新兴资本主义的工作科学提供了重要贡献。将身体视为机械物质,没有任何内在的目的性——自然魔法和当时流行的迷信赋予它的“神秘美德”——是为了使人理解身体是可以从属于一个劳动过程的,这个过程愈发依赖统一和可预测的行为形式。

一旦身体的装置被解构,本身被简化为一种工具,它就可以被打开,人们便可无限地操纵其力量和可能性。人们可以研究想象力的弱点和极限,习惯的美德,恐惧的用途,如何规避或中和某些激情,以及如何更合理地利用它们。在这个意义上,机械哲学有助于加强统治阶级对自然界的控制,而这是控制人性的第一步,也是最不可缺少的一步。正如沦为“大机器”的自然界可以被征服,(用培根的话说)“穿透她所有的秘密”,同样地,被清空了神秘力量的身体也可以“陷入一个服从系统”,据此它的行为可以被计算、组织、技术性地思考并具有了权力关系(Foucault 1977:26)。

笛卡尔认为身体和自然是等同的,因为两者都由相同的粒子构成,并服从于由上帝意志设定的统一物理法则。因此,笛卡尔式的身体不仅被矮化,还被剥夺了任何魔法般的品质;在笛卡尔于人类的本质和偶然条件之间建立的本体论鸿沟中,身体与人分离,实际上被非人化了。笛卡尔在他的《沉思集》(1641)中一直坚持“我不是这副躯体”。事实上在他的哲学中,身体内部加入了一个时钟似的物质的连续体,不受约束的意志现在可以将其思考为受它支配的对象。

正如我们将看到的,对于肉身存在笛卡尔和霍布斯体现了两种不同的研究。笛卡尔将身体还原为机械性的物质,使得自我管理的机制得以发展,使身体成为意志的主体。相反,在霍布斯那里,身体的机械化证明了个人对国家权力的完全服从。然而,这两种结果都是重新定义了身体的属性,使身体至少在理想状态下适合资本主义工作纪律所要求的规律性和自动性。我强调“理想状态”,是因为在笛卡尔和霍布斯撰写文章的年代,统治阶级不得不面对一种与他们的预设大不相同的肉身存在(corporeality)。

事实上,“黑铁时代”的社会文献中存在着大量不服从的身体。我们很难将这些身体与笛卡尔和霍布斯作品中时钟般的身体形象相调和。然而,尽管这两位哲学家似乎远离了阶级斗争的日常,但正是在他们的思考中,我们首次发现身体逐步被概念化为工作机器——是原始积累的主要任务之一。例如,当霍布斯宣称“心脏(是)一个发条……而关节是许多齿轮”时,我们从他的话中看到了一种资产阶级精神。据此,不仅工作是身体存在的条件和动机,而且人们感到有必要将所有身体的力量转化为工作的力量。

我们可以依此线索理解,为什么16世纪和17世纪的哲学和宗教思考中有这么多是真正的人体活体解剖,后者被用来决定哪些属性可以存续,哪些必须消亡。这是一种社会炼金术,不是把廉价金属变成金子,而是把身体的力量转变成工作的力量。资本主义在土地和工作之间引入的同一种关系,也开始操控身体和劳动之间的关系。当劳动开始被视为一种能够无限发展的动力时,身体却被看作惰性的无生命的物质,只有意志才能移动。这种情况类似于牛顿的物理学在质量和运动之间设定的情景,即除非被施加一种力,否则物体便不会活动。身体必须像土地一样被开垦以及先被打碎,它才能放弃隐藏的财富。因为虽然身体是劳动力存在的条件,但它也是劳动力的极限,是抵御其消耗的主要因素。因此,仅仅认定身体本身没有价值是不够的。身体必须消亡,这样劳动力才能长存。

中世纪世界盛行的将身体作为魔力容器的观念,在现实中已被摧毁。因为在新哲学的背景下,我们发现国家采取了大量积极措施,将被哲学家归类为“非理性的”的事物视为犯罪。这种国家干预是机械哲学的必要“潜台词”。“知识”只有在能够强制执行其规定时才能成为“权力”。这意味着,如果国家没有破坏大量的前资本主义信仰、实践和社会主体,机械的身体、身体-机器(the body-machine)就不可能成为社会行为的典范,因为它们的存在与机械哲学要将肉身行为规范化的承诺相矛盾。这就是为什么在“理性时代”——怀疑论和方法上的怀疑的时代——的高峰期,我们看到对身体发起的猛烈攻击,这种攻击得到了许多新学说拥护者的支持。

我们必须这样理解对巫术和对魔法世界观的攻击。尽管教会做了很多努力,但巫术和魔法在中世纪的百姓中继续盛行。魔法的基础是一种万物有灵的自然观。它不承认物质和精神之间有任何分离,因此把宇宙想象成一个活的有机体,由神秘的力量填充,其中每个元素都与其他元素有“交感”关系。在这种观点中,自然被视为一个由符号和标志组成的宇宙,标记着许多必须被破译的隐性关系(Foucault 1970:26—27)。每个元素——草药、植物、金属,以及最重要的人体——都隐藏着它特有的品质和力量。因此,各种实践都是为了占用自然界的秘密,使其力量适应人类的意愿。从看手相到占卜,从使用符咒到交感治疗,魔法打开了巨大的可能性。许多人用魔法在打牌中获胜,演奏未知的乐器,成为隐形人,赢得某人的爱,在战争中免于伤害,哄孩子睡觉(Thomas 1971;Wilson 2000)。

资本主义将工作合理化的一个必要条件便是消除这些实践。因为魔法似乎是一种非法的权力形式,是一种不劳而获的工具,也就是实际上拒绝工作。弗朗西斯·培根曾感叹“魔法会扼杀勤劳”,他承认没有什么比假定一个人可以用一些奇技淫巧而不是自己的汗水来取得收获更让他反感的了(Bacon 1870:381)。

此外,魔法是建立在对空间和时间的定性构想之上的,它排除了对劳动过程的规范化。现代企业家如果要把规律性的工作模式强加给无产阶级,怎么可能相信有幸运和不幸的日子,即有的日子可以旅行,有的日子不应该离开家,有的日子可以结婚,有的日子应该小心避开所有的正事?与资本主义工作纪律同样不相容的是这样一种宇宙观,即把特殊的力量归于个人:眼神催眠,隐身,灵魂出窍,下咒困住他人的意志。

深究这些力量是真实还是幻象是不会有结果的。可以说,所有的前资本主义社会都对其深信不疑,而在近代,我们看到人们重新评价了那些在之前被谴责为巫术的实践。这里不得不提到,人们对心理玄学(parapsychology)和生物反馈(biofeedback)实践的兴趣越来越大,它们甚至被用于主流医学。今天,魔法信仰的复兴是可能的,因为它不再是一种社会威胁。至少在工业化国家,身体的机械化成了个人十分重要的组成部分。这给了信仰神秘力量一些生存空间,因为它并不会危及社会行为的规律性。占星术也被允许回归,因为可以肯定的是,即使是星象图最忠实的消费者也会在上班前不自觉地看手表。

然而,对于17世纪的统治阶级来说,这并不是一个选择。在资本主义发展的最初和实验阶段,他们还没有实现必要的社会控制来消除魔法的实践,也不能在功能上将魔法吸纳进社会生活的肌理。在他们看来,人们声称拥有或渴望拥有的魔力是否真实并不重要,因为魔法信仰的存在本身就是社会不服从的一个根源。

例如,人们普遍相信有可能借助魔法符咒找到隐藏的宝藏(Thomas 1971:234—237)。这无疑阻碍了一个严格且自发接受的工作纪律的建立。同样具有威胁性的是下层阶级对预言的利用,特别是在英国内战期间(就像中世纪一样),预言被用来制订斗争计划(Elton 1972:142ff.)。预言并不只是表达一种宿命论式的顺从。从历史上看,它们是“穷人”将他们的欲望外化的一种手段,使他们的计划具有合法性,激励他们采取行动。霍布斯认识到了这一点,他警告说:“没有什么东西……能像预知他们行动的后果那样,如此有效地指导人们思考;预言很多时候是预知事件发生的主要原因。”(Hobbes,“Behemot” Works Ⅵ:399)

但是,不管魔法带来了怎样的危险,资产阶级必须与它的力量做斗争。因为魔法破坏了个人责任的原则,把社会行动的决定因素放在星象上,使其不在资产阶级的掌控之中。因此,16世纪和17世纪哲学思辨的特点是将空间和时间理性化,概率计算取代了预言。从资本主义的观点来看,概率计算的优势在于,在这里只有在假设系统是有规律的和不变的情况下,才能预测未来;也就是说,只有假定未来像过去一样,没有重大变化和革命会打乱个人决策的坐标的情况下,才能预测未来。同样,资产阶级也必须与“有可能同时在两个地方”的假设做斗争,因为身体在空间和时间上的固定,即个人的时空识别,是工作过程的规律性的基本条件。

魔法与资本主义的工作纪律和社会控制的要求不相容,这也是国家对其发起恐怖运动的原因之一——这种恐怖得到了许多目前被认为是科学理性主义创始人的人毫无保留的赞扬:让·博丹、马兰·梅森、机械哲学家和皇家学会成员理查德·波义耳以及牛顿的老师伊萨克·巴罗。甚至唯物主义者霍布斯也同意此点,尽管他一直保持距离。“至于女巫,”他写道,“我不认为她们的巫术有什么真正的力量;但她们受到的惩罚是合理的,因为她们错误地认为自己可以行这种恶作剧,如果不加制止的话,她们还会有意为之。”(Leviathan 1963:67)他还说,如果这些迷信被消除,“男人就会比她们更适合于公民服从”(同上)。霍布斯很明智。女巫和其他施展魔法者死于其上的刑柱与酷刑被执行的房间,构成了一个实验室,用以积累大量社会规训和获取大量关于身体的知识。这里消除了那些阻碍个人和社会身体转变为一套可预测和可控制的机械装置的非理性因素。也正是在这里诞生了酷刑的科学用途,因为血和酷刑是“培育动物”的必要条件。这种动物能够进行有规律、同质和统一的行为,并在新规则的记忆中留下不可磨灭的印记(Nietzsche 1965:189—190)。

在这个情境下,一个重要的元素是宣布堕胎和避孕为魔法犯罪(maleficium),将女性的身体——沦为劳动力再生产机器的子宫——交到国家和职业医生的手中。我将在后面关于猎巫的章节中回到这一点,在那里我主张,对女巫的迫害是现代社会中国家干预无产阶级身体的高潮。

在这里我们要强调的是,尽管国家使用了暴力,但在整个17世纪和18世纪,面对连处决都无法吓倒的强烈抵抗,对无产阶级的惩戒是缓慢进行的。彼得·莱恩博在《反对外科医生的泰伯恩暴动》(“The Tyburn Riots Against the Surgeons”)中分析了这种抵抗的一个典型例子。莱恩博报告说,在18世纪早期的伦敦,执行死刑时,死刑犯的朋友和亲属进行了一场战斗,以防止外科医生的助手夺取尸体用于解剖学研究(Linebaugh 1975)。这场斗争非常激烈,因为人们对被解剖的恐惧不亚于对死亡的恐惧。解剖消除了死刑犯在绞刑执行不力后苏醒的可能,后者在18世纪的英国是一种常见观点(同上:102—104)。当时人们中间相传着一种关于身体的神奇概念,认为身体在死后会继续活着,并通过死亡而获得新的力量。人们相信,死者拥有“复活”的能力,并对生者进行最后的报复。人们还认为,尸体具有治疗的功效,因此大批病人聚集在绞刑架周围,期待着从死者的肢体上获得与触摸国王一样的神奇效果(同上:109—110)。

解剖因此作为进一步的耻辱出现,是第二种更大的死亡,死刑犯在最后的日子里要确保他们的身体不会落入外科医生的手中。这场意味深长地发生在绞刑架下的战斗,既表明了保证世界科学合理化的暴力,也表明了两种相反的身体概念的冲突,以及对身体的两种相反投资。一方面,我们有一个身体的概念,认为它即使在死后也被赋予了力量;尸体不会引起排斥,也不会被当作腐烂的或不可还原的异物。另一方面,身体即使在活着的时候也被看作是死的,因为它被认为是一种机械装置,可以像任何机器一样被拆开。彼得·莱恩博写道:“在绞刑架上,站在泰伯恩路和埃奇韦尔路的交会处,我们发现伦敦穷人的历史和英国科学的历史相交。”这不是巧合;解剖学的进步取决于外科医生在泰伯恩抢夺绞刑犯尸体的能力,这也不是巧合。科学合理化的进程与国家试图对不情愿的劳动力实行控制密切相关。

作为对身体的新态度的决定因素,这种尝试甚至比技术的发展更重要。正如大卫·迪克森所言,新的科学世界观与生产的日益机械化相联系,只能作为一种隐喻成立(Dickson 1979:24)。当然,让笛卡尔和他的同时代人非常感兴趣的钟表和自动化设备(如液压移动的雕像),为新科学和机械哲学对身体运动的猜测提供了模型。同样,从17世纪开始,解剖学式的比喻从制造商的车间提取出来:手臂被视为杠杆,心脏被视为泵,肺被视为风箱,眼睛被视为镜片,拳头被视为锤子(Mumford 1962:32)。但这些机械隐喻反映的不是技术本身的影响,而是机器正在成为社会行为的模型这一事实。

即使在天文学领域,对社会控制的强烈需求也是显而易见的。一个典型的例子是埃德蒙·哈雷(英国皇家学会秘书),1682年出现了后来以他名字命名的彗星,与此同时,他在英国各地组织了俱乐部,以证明自然现象的可预测性,并消除人们普遍认为彗星预示着社会动荡的看法。科学理性化的道路与社会机体(social body)的规训相交,这在社会科学中更为明显。事实上,我们可以看到,它们的发展是以社会行为的同质化,以及所有人都要遵循的原型个体(a prototypical individual)的构建为前提的。用马克思的话说,这是一个“抽象的个人”,它以统一的方式构建,并作为一个社会平均数被彻底地去个性化。因此,它全部的能力只能从最标准化的方面被理解。这种新个体的构建是威廉·配第后来称之为(用霍布斯的话说)政治算术的发展基础——这是一门新的科学,以数字、权重和度量来研究社会行为的各种形式。配第的研究随着统计学和人口学的发展而实现(Wilson 1966;Cullen 1975),它们在社会机体上进行的操作与解剖学在个人躯体上进行的操作相同。因为它们解剖人口并研究其运动——从出生率到死亡率,从世代到职业结构——在最大规模和最有规律的方面。同样,从个人在资本主义过渡时期所经历的抽象化过程来看,我们可以看到,“人体机器”的发展是巨大的技术飞跃,是原始积累时期生产力发展的重要一步。换句话说,我们可以看到,人体——而非蒸汽机甚至时钟——是资本主义开发的第一台机器。

但是,如果身体是一台机器,那么会立即碰到一个问题:如何让它工作?从机械哲学的理论中衍生出两种不同的身体管理模式。一方面,我们有笛卡尔的模式,从一个纯粹的机械身体的假设出发,假设有可能发展出自律、自我管理和自我调节的个人机制,从而能形成自愿的工作关系和基于民意的政府。另一方面,霍布斯模式认为身体之外的理性是不可能的,因此他将控制的功能外部化,将其置于国家的绝对权威之下。

从身体机械化开始的自我管理理论的发展是笛卡尔哲学的重点。笛卡尔(让我们记住)不是在君主专制主义的法国,而是在资产阶级的荷兰完成了他的理论思想。他的精神与荷兰是如此契合,以至于他选择在那里定居。笛卡尔的学说有双重目标:否认人类行为可能受到外部因素(如星星或天体智能)的影响,并将灵魂从任何身体的限制中解放出来,从而使它能够对身体行使无限的主权。

笛卡尔认为,他可以通过证明动物行为的机械性来完成这两项任务。他在《论世界》(Le Monde,1633)中称,没有什么比相信动物同我们一样有灵魂更错漏百出的了。因此,为了准备他的《论人》,他花了好几个月的时间来研究动物器官的解剖学;每天早上他都会去屠夫那里观察野兽的四肢。他甚至进行了许多活体解剖,可能是因为他相信畜生“缺乏理性”,所以自己解剖的动物不会感到任何疼痛(Rosenfield 1968:8)。

对笛卡尔来说,揭示动物的兽性是至关重要的。因为他相信,在这里他可以找到有关控制人类行为力量的位置、本质和范围的答案。他相信,在被解剖的动物身上,他可以找到证据,证明身体只能够进行机械的、非自愿的行动;因此,它不是人的组成部分;于是,人的本质存在于纯粹的非物质的能力之中。人的身体对笛卡尔来说也是一个自动装置,但使“人”与野兽区别开以及赋予“他”对周围世界主宰权的是心灵。

笛卡尔设想的人被放在一个没有灵魂的世界和身体机器中,就像普洛斯彼罗一样可以折断自己的魔杖,不仅对自己的行为负责,而且似乎成为所有权力的中心。在脱离身体后,理性的自我失去了与肉身存在和自然的联结。然而,它的独处是君王式的:在笛卡尔关于人的模型中,思维的头脑和身体机器之间没有平等的二元论,只有主/仆关系,因为意志的主要任务是主宰身体和自然世界。那么,在笛卡尔的人的模型中,我们看到了同一时期在国家层面管控功能的集中化:当国家的任务变为统治社会机体,心灵在新的人格中成了最高统治者。

笛卡尔承认,心灵对身体的霸权地位不易实现,因为理性必须面对其内部矛盾。因此,在《灵魂的激情》(1650)中,他向我们介绍并几乎完全以军事术语来描述灵魂的低级和高级能力之间不断斗争的景象。他呼吁我们要勇敢,拿起合适的武器来抵抗激情的攻击。我们必须准备好遭遇暂时的挫败,因为我们的意志可能并不总是能够改变或阻止其激情。然而,意志可以将注意力转移到其他事物上来中和它们,或者它可以限制它们作用于身体而产生运动。换句话说,它可以防止激情转化为行动(Descartes 1973,I:354—355)。

随着身心之间等级关系的建立,笛卡尔为发展中的资本主义经济所需要的工作纪律发展了理论前提。心灵对身体的优越性意味着意志可以(原则上)控制身体的需求、反应和反射;它可以对身体的重要功能施加有规律的秩序,并迫使身体按照外部规范工作,而不考虑自己的欲望。

最重要的是,意志的至高无上使权力机制得以内部化。因此,身体的机械化对应着理性的发展,它扮演着法官、审问者、管理者、行政人员的角色。我们在这里找到了资产阶级主体性的起源,即自我管理、自主权、法律、责任,以及它的记忆和身份的必然结果。在这里,我们也找到了米歇尔·福柯在批判权力的法律-演绎模型(juridico-discursive model of Power)时描述的“微观权力”增殖的源头(Foucault,1977)。然而,笛卡尔的模型表明,权力只有在重新集中于人的范围内,才能在社会机体中去中心化和弥散,从而重构为一个微观国家。换句话说,在其弥散的过程中,权力并没有失去它的方向,即它的内容和它的目标,而只是在促进它们的过程中获得了自我(the Self)的合作。

在这种情况下,我们可以参考布赖恩·伊斯利提出的论点。根据这一论点,笛卡尔二元论为灵魂不朽以及击败充满了颠覆性的自然魔法中隐含的无神论的可能性进行了基督教式辩护,这是其为资产阶级提供的主要好处(Easlea 1980:132ff.)。为了支持这一观点,伊斯利主张捍卫宗教是笛卡尔主义的核心主题,特别是在其英文版本中,它从未忘记“没有灵魂,就没有上帝;没有主教,就没有国王”(同上:202)。伊斯利的论点很有吸引力;然而该论点坚持认为笛卡尔思想中存在“保守的”因素,这使得伊斯利无法回答自己提出的一个问题:为什么笛卡尔主义在欧洲的影响力如此之大,甚至在牛顿物理学消除了人们对缺少神秘力量的自然世界的信仰之后,甚至在宗教宽容出现之后,笛卡尔主义仍然塑造了主流的世界观?我认为,笛卡尔主义在中上层阶级的流行,与笛卡尔哲学所倡导的自我管理计划直接相关。就其社会意义而言,这一方案对笛卡尔同时代的精英,与对笛卡尔二元论所合法化的人与自然之间的支配关系一样重要。

在资本主义社会经济体系中,自我管理(自我治理、自我发展)的发展成为一项基本要求。在这种体系中,自我所有权被认为是基本的社会关系,规训不再纯粹依赖外部的强制力。笛卡尔哲学的社会意义部分在于它从知识层面将自我管理合理化了。这样一来,笛卡尔的自我管理理论既击败也挽回了自然魔法的积极面向。因为它用一种更有利可图的力量——一种不需要放弃灵魂的力量——取代了魔法师(建立在对星象影响及与其关联的微妙操纵上的)不可预测的力量。只有通过管理和支配自己的身体,并延伸到管理和支配其他同伴的身体才能产生该力量。那么,我们就不能像伊斯利那样(重复莱布尼兹的批评)说,笛卡尔主义未能将其信条转化为一套实用的规章制度。也就是说,他们认为它未能向哲学家——还有更重要的商人和制造商——证明他们如何在试图控制世界的物质时获益(同上:151)。

即便笛卡尔主义未能对它的规范进行技术转化,它仍然就“人类技术”的发展提供了宝贵的信息。它对自我控制机制的洞察有助于构建一个新的人的模型,其中个人将同时作为主人和奴隶发挥作用。正是因为它很好地解释了资本主义工作纪律的要求,到17世纪末笛卡尔的学说已经传遍了整个欧洲,甚至在生机论生物学出现以及机械主义范式逐渐被淘汰后依然幸存了下来。

当我们比较笛卡尔与他的英国对手霍布斯对人的描述时,笛卡尔胜利的原因就清晰显现出来了。霍布斯的生物一元论否定了非物质心智或灵魂的假设——笛卡尔有关人的概念的基础,以及连带否定了笛卡尔关于人的意志可以从肉体和本能的决定论中解放出来的假设。在霍布斯看来,人类的行为集合了所有遵循精确自然法则的反射行为,并迫使个人不断地争夺权力和对他人的统治(Leviathan:141ff.)。因此,就有了(在假设的自然状态下)所有人反对所有人的战争,以及通过恐惧和惩罚来维持一个绝对权力从而确保个人在社会中生存下去的必要性。

因为各种自然法本身[诸如正义、公道、谦谨、慈爱,以及(总起来说)己所欲,施于人],如果没有对某种权力的恐惧使人们遵从,便会跟那些驱使我们走向偏私、自傲、复仇等的自然激情互相冲突。(同上:173)

众所周知,霍布斯的政治学说在他的同时代人中成了可耻之事,他们认为它是十分危险和极具颠覆性的。尽管霍布斯强烈呼吁,但他从未被皇家学会接纳(Bowie 1952:163)。

和霍布斯相对,当时流行的是笛卡尔模型,因为它表达了一种已经很活跃的趋势,即通过将霍布斯模式中完全由国家掌握的管控功能交给个人的意志,使社会规训机制民主化。正如许多批评霍布斯的人所言,公共规训的基础必须植根于人的内心,因为在缺乏内部立法的情况下,人们不可避免地会被引向革命(引自Bowle 1951:97—98)。“在霍布斯那里,”亨利·摩尔抱怨说,“没有自由的意志,也就没有良心或理性的悔恨,而只剩取悦那个拿着最长的剑的人。”(引自Easlea 1980:159)亚历山大·罗斯说得更加明确。他认为“是良心的束缚限制了人们的反叛,没有任何外在的法律或力量比它更强大……没有任何法官比诛心更严厉,没有任何严刑拷打比它更残酷”(引自Bowle 1952:167)。

同时代人对霍布斯无神论和唯物主义的批判,显然不单单出于对宗教的关切。人们拒绝接受他将个人视为仅由其欲望和厌恶所驱动的机器的观点,并不是因为它消除了按照上帝形象制造人类的概念,而是因为它消除了社会控制不完全依靠国家铁腕统治的可能性。我认为,这里是霍布斯哲学与笛卡尔主义的主要区别。然而,我们若坚持强调笛卡尔哲学中的封建因素,特别是它对上帝存在的辩护以及随之而来的对国家权力的辩护,就无法看到这一点。如果我们确实把封建的笛卡尔放在首位,我们就会错过这样一个事实:霍布斯抹除宗教因素(相信非实体物质的存在)实际上回应了笛卡尔的自我管理模式中隐含的民主化,而霍布斯无疑是不信任这种模式的。正如英国内战期间的清教运动所表明,自我管理很容易变成一个颠覆性的主张。清教徒呼吁将个人行为的管理权交给个体的良心,并将良心作为真理的最终评判者。教徒的呼吁已经激化为对既定权威的无政府主义式的拒绝。掘地派和喧嚣派团体的例子,以及以“良心之光”的名义反对国家立法和私有财产的大量俗家传教士,一定让霍布斯相信对“理性”的呼吁是一种危险的双刃武器。

笛卡尔“有神论”和霍布斯“唯物论”之间的冲突最终将在它们的相互同化中解决,正如资本主义历史上一直发生的那样,控制机制的去中心化(分散于每个个体)只有在国家权力集中化的情况下才会真正实现。用英国内战期间辩论的术语来形容这个解决方案:“既不是掘地派,也不是绝对主义”,而是两者的精心策划的混合物。据此,控制的民主化将落在这样一个国家的肩上:它犹如牛顿的上帝,随时准备对那些在自我决定的道路上走太远的灵魂重新施加秩序。约瑟夫·格兰维尔清楚地说出了问题的关键,他是皇家学会的一名笛卡尔主义者,在与霍布斯的论战中,他认为关键问题是心灵对身体的控制。然而,这并不仅仅意味着统治阶级(卓越的思想)对身体-无产阶级(body-proletariat)的控制,同样重要的是在人的内部发展自我控制的能力。

正如福柯所证明的,身体的机械化不仅涉及压制欲望、情感或即将被根除的行为形式,它还涉及个人新能力的发展。这些能力将作为身体本身的他者出现,并成为改造身体的媒介。换句话说,这种与身体疏离的产物就是个体身份的发展,它恰恰被认为是身体的“他者”,并与身体长期对立。

这另一个自我的出现,以及心灵和身体之间历史性冲突的确立,代表了资本主义社会中个人的诞生。它将成为资本主义工作纪律所塑造的个人的一个典型特征,即把自己的身体作为一个外部的现实来评估、发展和遏制,以便从它那里获得预期的结果。

正如我们所指出的,在“下层阶级”中,自我管理作为一种自我规训而发展,这在很长一段时间内仍是一种理论。我们可以从以下事实判断人们对“平民”自我规训的期望有多低:直到18世纪,英国有160项罪行可被判处死刑(Linebaugh 1992),每年都有成千上万的“平民”被运往殖民地或被判处监禁。此外,民众诉诸理性是在表达反建制的诉求,因为民众层面的自我管理意味着拒绝既定权威,而非意味着将社会统治内部化。

事实上,直到17世纪,自我管理仍然是资产阶级的特权。正如伊斯利所言,当哲学家把“人”说成是一种理性的存在时,他们只提到了由白人、上层社会的成年男性组成的少数精英阶层。笛卡尔的英国追随者亨利·鲍尔写道:“大部分人就像是笛卡尔笔下的自动机器人,因为他们没有任何的理性能力,被称为人只是一种比喻。”(Easlea 1980:140)在他们眼中,无产阶级因恐惧而变得多疑,他们认为无产阶级是“巨大的野兽”,是“多头怪”,野性十足,声势浩大,任意妄为(Hill 1975:181ff.;Linebaugh and Rediker 2000)。在个人层面上也是如此,习语将大众认定为纯粹的本能生物。因此,在伊丽莎白时代的文学中,乞丐总是“好色”的。而“结实”“粗鲁”“头脑发热”“目无法纪”这些词不断出现在所有关于下层社会的讨论中。

在这个过程中,身体不仅失去了所有自然主义的内涵,而且开始出现一种新的身体功能,即身体成为一个纯粹关系性的术语,它不再象征任何具体的现实,而是用来辨别阻碍理性统治的任何障碍。这意味着,当无产阶级成为一具“身体”时,身体也成了“无产阶级”,特别是弱小的、非理性的女性(如哈姆雷特所说的“我们中的女人”)或“狂野”的非洲人。他们单纯是被其功能上的缺陷,即作为理性的“他者”来定义的并被当作从内部颠覆的行动者。

然而,反对这头“巨兽”的斗争并不仅仅是针对“低等人”的。统治阶级在与他们自己的“自然状态”的斗争中,也将其内部化了。正如我们看到的,资产阶级与普洛斯彼罗一样也不得不承认“这坏东西是我的”,也就是说,凯列班是自己的一部分(Brown 1988; Tyllard 1961:34—35)。这种意识弥漫在16世纪和17世纪的文学创作中。“巨兽”这一用语透露了很多内情。即使是那些不追随笛卡尔的人,也把身体看作必须不断加以控制的野兽。它的本能被比作需要“治理”的“臣民”,感官被看作理性灵魂的监狱。

啊,谁能从地牢里拯救

这饱受奴役的灵魂?

安德鲁·马维尔在《灵魂与肉体的对话》(“A Dialogue be-tween the Soul and the Body”)中问道。

骨头的栓子在手脚上都成了枷锁。

这里一只眼瞎了,那里耳朵被打聋了。

灵魂被神经、动脉、静脉的链子吊了起来。

(引自Hill 1964b:345)

欲望和理性之间的冲突是伊丽莎白时代文学的一个关键主题(Tillyard 1961:75),而在清教徒中开始流行一种关于“反基督者”(Antichrist)存在于每个人心中的观念。同时,关于教育和“人的本质”的辩论在“中间派”中围绕着身体/心灵的冲突展开,并提出了关于人类是否为自愿的行动者这一关键问题。

但与身体的新关系的定义并没有单纯停留在意识形态层面。日常生活中开始出现的许多实践表明这一领域发生了深刻的变革:使用餐具;逐渐对裸体感到羞耻;“礼仪”出现了,试图规范人们如何笑、如何走、如何打喷嚏、在餐桌上应该如何表现,以及在何种程度上可以唱歌、开玩笑、玩乐(Elias 1978:129ff.)。当个人与身体越来越不相干时,身体成了不断被观察的对象,仿佛它是一个敌人。身体开始激发恐惧和厌恶。乔纳森·爱德华兹说:“人的身体充满污秽。”他的态度体现了典型的清教徒经验,在清教徒那里,征服身体是一种日常实践(Greven 1977:67)。那些直接反映“人”身上“动物性”的身体机能尤其令人厌恶。科顿·马瑟在他的日记中承认,有一天他对着墙小便时,看到一只狗也这样做,他感到非常羞耻:

我想,“人类之子在这个凡间国家里是多么卑鄙和刻薄的东西。我们的本能需求是多么有失身份,使我们在某种程度上与狗同一个水平”……因此,我决定把它作为我的常规操作,每当我要满足这种或那种本能需要时,就以此为契机,在心中产生一些神圣、高尚、至高无上的思想。(同上)

当时医学界最热衷分析排泄物——从中可以得出对个人心理倾向(恶习、美德)的多种推论(Hunt 1970:143—146)——也可以追溯到这种将身体作为污秽和有潜在危险的容器的观念上。显然,这种对人类排泄物的痴迷部分反映了中产阶级开始对身体的非生产性方面感到厌恶——在城市的环境中,这种厌恶不可避免地加剧了。因为排泄物除了作为纯粹的废物出现,还构成了后勤问题。但在这种迷恋中,我们也可以读出资产阶级需要调节和清洁身体机器,使其远离任何可能干扰其活动的因素,并在劳动支出中创造“死时间”(dead time)。排泄物被如此分析和贬低,因为它们是“恶气”的象征,人们认为它们居住在身体里,人的每种不正常倾向都是因为它们。对清教徒来说,它们成为人性腐败的显著标志,是一种必须打击、征服和驱除的原罪。因此,人们对儿童或“被附身者”使用净化剂、催吐剂和灌肠剂以驱除他们身上的恶魔(Thorndike 1958:553ff.)。

这种在最隐秘的角落征服身体的执着尝试让我们看到一种激情。在这些年里,这种激情同样反映在资产阶级试图征服——或是“殖民化”——它眼中外来的、危险的、没有生产力的无产阶级上。因为无产者是当时伟大的凯列班,是威廉·配第建议交给国家的“未加工和未消化的物质”,而国家出于谨慎,“必须改善它,管理它,使它得到充分利用”(Furniss 1957:17ff.)。

如凯列班一般,无产阶级化身为潜藏在社会机体中的“恶气”,首先便是闲散者和醉酒者这些讨厌鬼。在它的主人眼里,它的生命是纯粹的懒惰,但同时也是不受控的激情和无节制的幻想,随时会在暴乱的骚动中爆发。最重要的是,它不守纪律,缺乏生产力,不加节制,贪图眼前的身体满足;它的乌托邦不是劳动生活,而是安乐乡(Burke 1978;Graus 1987)[F.格劳斯(F. Graus,1967)指出,“‘安乐乡’(Cockaigne)这个名字最早出现在13世纪[词源Cucaniensis大概源自库肯(Kucken)],而且似乎是在滑稽模仿秀中使用的”,因为它最初出现的背景是讽刺爱德华二世时期的英格兰修道院(Graus 1967:9)。格劳斯讨论了中世纪的“仙境”(Wonderland)和现代的乌托邦概念之间的区别。],那里用糖盖房子,河水里流淌着牛奶,不仅可以不劳而获,而且吃喝都有钱拿:

酣睡一个小时而不被惊醒就可以赚6法郎;

酒喝得好就能得到一把手枪;

这个国家是快乐的;

做爱每天可赚10法郎。(Burke:190)

把整日梦想着生活是漫长狂欢的懒汉变成一个不知疲倦的工人,看起来一定是项绝望的事业。这实际上意味着“颠覆世界”,但完全是以资本主义的方式。在那里,对命令的怠惰将被转化为欲望和自主意志的缺乏;在那里,情欲(vis erotica)将变成工作(vis lavorativa);在那里,需求只会被体验为匮乏、禁欲和永久的贫困。

因此,这场针对身体的战争是资本主义发展早期阶段的特征,并且以不同的形式一直持续到今天。所以,身体的机械化既是新的自然哲学进行专题研究的对象,也是国家组织中首批实验的焦点。如果我们从猎巫转向机械哲学的思辨,并看到清教徒对个人才能的细致研究,我们就会发现,有一条线将社会立法、宗教改革和世界的科学理性化等看似不同的道路串了起来。这就是尝试将人性理性化,人的力量必须被重新引导并服从于发展和产生劳动力。

如我们所见,在这个过程中,身体越来越政治化;它被去自然化了(denaturalized),并被重新定义为“他者”和社会规训的外部边界。因此,身体在17世纪的诞生也标志着它的结束。因为身体的概念将不再定义一个具体的有机现实,而是成为阶级关系的政治符号,成为这些关系在人类剥削的版图上产生的不断变化、不断重新划定的边界的标志物。