| 凯列班与女巫 | 收藏 |

7. 对妇女劳动的贬低

凯列班与女巫 作者:西尔维娅·费代里奇

妇女对生育的控制权被认定为犯罪,对于这一现象,无论是从它对妇女的影响还是从它对资本主义工作组织产生的后果来看,我们怎样强调其重要性都不过分。据记载,中世纪的妇女拥有许多避孕手段,其中大部分是将草药制成药水和“药膏”来加速妇女的月经,引起流产或造成不孕。在《夏娃的草药:西方避孕史》(Eve’s Herbs: A History of Contraception in the West,1997)一书中,美国历史学家约翰·里德尔(John Riddle)列出一份广泛的目录,囊括了最常用的物质及其药效。避孕的入罪化从妇女身上剥夺了这种代代相传的、她们从中获得了一些生育自主权的知识。在某些情况下,这种知识似乎并没有丢失,而只是转入地下;然而,当控制生育再次出现在社会舞台上时,避孕手段不再为女性所用,而是专门为男性而造。虽然我参考了里德尔的作品来讨论这个问题,但这种转变带来了哪些人口方面的后果,我暂时不去追究。在这里,我只想强调,通过剥夺妇女对自己身体的控制权,国家剥夺了她们身心完整的最基本条件,并将怀孕降格为强迫劳动。此外,国家还将妇女限制在先前社会未知的再生产劳动中。然而,强迫妇女违背自己的意愿生育,或者(正如20世纪70年代的一首女权主义歌曲所唱的那样)强迫她们“为国家生孩子”,只是部分地界定了妇女在新性别劳动分工中的职能。另一个与之互补的方面是它将妇女定义为非劳动者(non-worker)。这是一个被女权主义历史学家大量研究的过程,它到17世纪末几乎已经完成。

这时,妇女甚至在曾经是她们独有的工作方面也失去了地位,如啤酒酿造和助产。她们的就业受到了新的限制。特别是无产阶级妇女发现,她们很难获得任何其他工作,除了那些地位最低的:家庭用人(1/3的女性劳动力)、农场工人、纺纱工、编织工、刺绣工、小贩、奶妈。正如梅里·威斯纳所言,这样的假设正在逐渐深入人心(在法律、税收记录和行会条例中),即妇女不应外出工作,只能以帮助她的丈夫为目的而从事“生产”。甚至有人认为,妇女在家里做的任何工作都是“非工作”,即使是为市场做的工作也是毫无价值的(Wiesner 1993:83ff.)。因此,如果一个女人缝制一些衣服,那就是“家务劳动”或“料理家事”,即使这些衣服不是为家庭准备的。而当一个男人做同样的工作时,则被视为“生产”。对妇女劳动的贬低就是这样,城市政府告诉行会忽略妇女(尤其是寡妇)在家中所做的生产,因为这不是真正的工作,因为妇女只是为了摆脱公共救济才需要这些工作。威斯纳补充说,妇女接受了这种杜撰,甚至为要求工作而道歉,以她们需要养活自己为由恳求工作(同上:84—85)。很快,所有女性的工作,如果是在家里做的,都被定义为“家务”,即使是在外面做的,报酬也比男性工作的低,而且这些工作的报酬从来都不够女性维持生计。现在,婚姻被视为妇女的真正职业。妇女无法养活自己被认为是理所当然的,以至于当一个单身妇女试图在一个村庄定居时,即便她赚到了工资,也会被赶走。

伴随着掠夺土地,这种雇佣劳动带来的权力丧失导致了卖淫的大规模扩大。正如勒罗伊·拉杜里报告的那样,法国妓女数量的增长随处可见:

从阿维尼翁到纳博讷再到巴塞罗那,“放荡的女人”(femmes de debauche)在城市的入口、红灯区的街道……以及桥梁上驻扎。到1594年时,“可耻的交易”空前繁荣。(Le Roy Ladurie 1974:112—113)

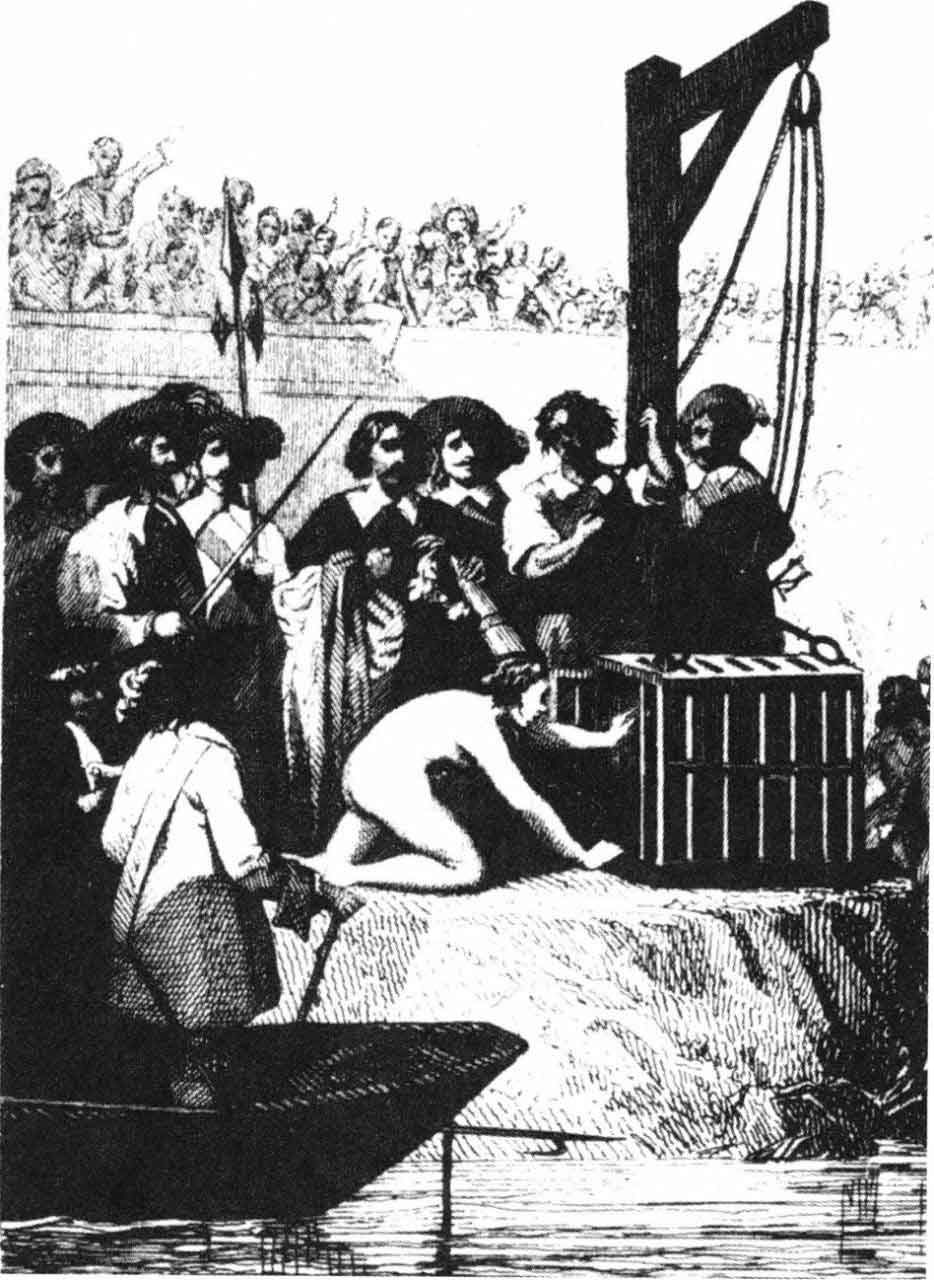

英格兰和西班牙的情况也类似,在城市里,每天都有从农村来的贫困妇女甚至是工匠的妻子以这种工作来添补家庭收入。1631年,马德里政治当局发布的一项公告谴责了这个问题,公告抱怨说现在有许多流浪妇女在城市的街道、小巷和酒馆中徘徊,勾引男人与她们一起犯罪(Vigil 1986:114—115)。但是,当卖淫成为大量女性人口的主要生存方式时,政府机构对它的态度就变化了。在中世纪晚期,它被官方接纳为一种必要的恶,妓女们从高工资制度中受益。而在16世纪,情况发生了逆转。在以新教改革和猎杀女巫为代表的强烈厌女情绪下,卖淫首先受到了新的限制,而后入罪。1530年至1560年间,各地的城镇妓院被关闭,妓女尤其是街头流浪者受到了严厉的惩罚:被放逐、鞭打,受到其他残酷的惩罚形式。其中有“浸水椅”(ducking stool)或阿卡布萨德(acabussade)——尼基·罗伯茨描述它是“一部残酷的戏剧”——受害者被捆绑起来,有时她们被迫进入一个笼子,然后被反复浸入河或池塘里,直到她们几乎被淹死(Roberts 1992:115—116)。同时,在16世纪的法国,强奸妓女不再是一种犯罪。在马德里,当局也判定不允许女性流浪者和妓女在街上与城市的门廊下逗留和睡觉。如果被抓到,她们应该被抽100鞭子,然后在6年内被禁止进入城市,此外还要剃光头和眉毛。

如何解释这种对女性劳动者的猛烈攻击?妇女被排除在社会认可的工作和货币关系领域之外,这与强加给她们的强迫生育以及同时代的大规模猎杀有什么关系?

在资本主义对妇女进行了4个世纪的规训之后,现在来看这些现象,答案似乎是不言而喻的。尽管妇女的雇佣劳动、家务劳动和(有偿)性工作仍然经常被孤立地研究,但我们现在能够更清楚地看到,妇女在雇佣劳动中遭受的歧视直接源于她们在家庭中作为无酬劳动者的职能。因此,我们可以将禁止卖淫和从有组织的工作场所中驱逐妇女,与创造家庭主妇和重建家庭作为生产劳动力的场所联系起来。然而,从理论和政治的角度来看,基本问题是,在什么条件下这种对妇女的降格是可能的,什么社会力量促进了这种降格或与之共谋?

这里的答案是,贬低妇女劳动的一个重要因素是手工业者从15世纪末开始发起的运动。他们将女工排除在工作车间之外,大概是为了保护自己免受资本主义商人的攻击,因为资本家正以更低的工资雇用妇女。工匠的努力留下了大量的证据。无论是在意大利、法国还是德意志,工匠都向当局请愿,不允许妇女同他们竞争,禁止妇女进入他们的队伍。当禁令未被遵守时,他们就进行罢工,甚至拒绝与同妇女一起工作过的男人共事。看起来工匠对于将妇女限制于从事家务劳动也很感兴趣,因为他们经济困难,“妻子谨慎地料理家事”对他们来说已经成为避免破产和保持小店独立的一个必要条件。西格丽德·布劳纳(上述引文的作者)谈到了德意志工匠对这一社会规则的重视(Brauner 1995:96—97)。妇女试图抵抗这一冲击,但面对男工的恐吓,她们失败了。那些敢于走出家门,在公共空间为市场工作的妇女被描绘成淫荡的泼妇,甚至是“妓女”和“女巫”(Howell 1986:182—183)。的确,有证据表明,到15世纪末,厌女症的浪潮在欧洲各城市愈演愈烈,这反映在男性执迷于“马裤之争”和不听话的妻子性格上——在流行文学中,她们被描绘成殴打丈夫或骑在他们背上的形象。厌女症也源于这种(适得其反的)将妇女赶出工作场所和市场的企图。

另外,很明显,如果当局不与之合作,这一企图就不会成功。但他们显然看到,这样做符合他们的利益。因为除了安抚反叛的工匠之外,从手工业中驱赶妇女,为她们固定从事再生产劳动和在家庭手工业中作为低工资工人提供了必要的基础。