| 基督山伯爵 | 收藏 |

第26章 杜加桥客店

基督山伯爵 作者:大仲马

那些像我一样徒步周游过法国南方的人,都能发现,在贝尔加德村和博凯尔镇之间,即从乡村到城镇的中途附近偏博凯尔的地方,有一家小客店,门口悬着一块铁片,微风吹来便会吱嘎作响,铁片上用怪诞的字体写了这么几个字:杜加[杜加是当地的一个区,博凯尔镇是这个区的中心。]桥客栈。这个小客店如果沿罗讷河的流向看去,位于大路的左边,背靠着河。它还附有在朗格多克一带人们称之为“花园”的一块地皮。也就是说,客店的前门向过路人开启,店后有一块园地,里面生长着几株枯萎的橄榄树和树叶被灰尘玷污得斑斑点点的发育不良的无花果树;在树与树之间,插空种上了蔬菜,有大葱、辣椒和分葱;此外,在一个角落里,一棵巨大的意大利五针松,如同一个被遗忘了的哨兵,忧郁地伸出它那软绵绵的枝干,而它那顶端呈扇形散开的枝叶,在三十度的阳光的曝晒下,已摇摇欲坠了。

所有这些大大小小的树木都自然地顺着普罗旺斯省三大灾祸之一的密史脱拉风吹来的方向躬身折腰,至于其他两大灾祸,无论读者知道不知道,我都得提一下,那就是迪朗斯河[阿尔卑斯山南部法国界内的一条河。]和议会。

周围的平地酷似一个尘土的大湖,在上面东一处西一处地生长着几茎小麦,这大概是当地的园艺家全凭着好奇心才种上的,每一株麦芒为蝉提供了栖身之处,这些蝉以单调刺耳的歌声追逐着在这荒僻的隐居地迷失了方向的旅人。

大约七、八年以来,这个小客店由一对男女共同经营,他们的仆人,只是一个名叫特丽奈特的侍女和一个照看马厩的男孩,名叫帕科;自从博凯尔镇到埃格莫尔特[杜加区的一个市镇。]之间挖了一条运河,货船和马拉驳船成功地替代了载货马车和驿车之后,这两个人的搭档就足以应付客店的杂务了。

这条运河仿佛要使被它弄得濒临破产的不幸的店主人更加难受似的,偏偏在哺育它的罗讷河与被它榨干的公路之间流过,离这个客店仅百步之远。关于这家客店,我们刚刚作过简短而精确的介绍了。

经营这家小客店的男主人是个约摸四十到四十五岁的高挑个儿,干瘪而青筋暴露,两眼深陷而炯炯有神,鹰钩鼻,牙齿煞白,活像一头食肉动物,是个道地的南部地区人。虽说他已上了年龄,但头发好像仍然拿不定主意是不是要变白,与一脸的络腮胡须一样浓密而卷曲,只稀稀落落地杂有几茎银丝。他的肤色天生是黝黑的,加之这个可怜虫从早到晚站在门口盼望着有什么旅客徒步或乘马车来投宿,因而在黝黑的底色上又新覆盖了一层茶褐色。他的等待多半是失望的;为了抵御阳光在脸上毒晒,他也只能在头上扎一块红头帕,有点像西班牙的赶骡人。这个人就是我们的老相识:加斯帕尔·卡德鲁斯。

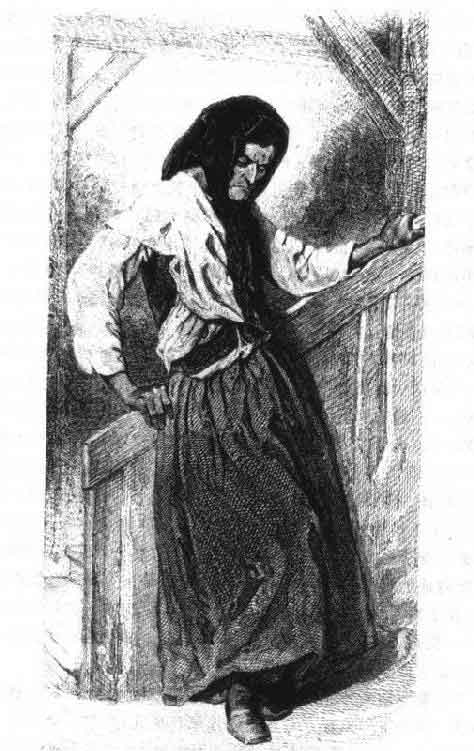

他的妻子当姑娘时的名字叫玛德莱娜·拉黛尔,她与丈夫相反,是一个脸色苍白、瘦削而多病的女人;她出生在阿尔勒地区,虽说她还保留了些许她家乡姑娘的传统美色,但由于长年低烧,生着埃格莫尔特塘地和卡马格沼泽地附近的老百姓常患的流行病,她的姿容也就渐渐减色不少。她几乎终日坐在楼上自己的房间里瑟瑟发抖,不是埋在安乐椅里,就是靠在床上,而她的丈夫则总是在门口守望,他非常乐意延长守望的时间,因为每次他跟他老婆在一起时,他老婆总是喋喋不休地对他抱怨,诅咒命运,通常,她的丈夫总是以这么一句充满哲理的话来回答她:

“别说了,卡尔贡特娘们!这都是上帝的安排。”

这个绰号的来由,是因为玛德莱娜·拉黛尔出生在卡尔贡特村,该村位于萨隆镇和朗贝镇之间。而按照当地习俗,人们几乎都用绰号而不是用姓名称呼人,于是她的丈夫用这个称呼取代了玛德莱娜这个名字,对他那粗俗的谈吐来说,这个名字也许显得太温柔、太文雅了。

虽说他听从上帝安排,可谓安于天命,但请读者千万别以为我们客店的主人没有痛感正是这条可恶的博凯尔运河才把他逼到这可悲的境地,或者说他甘于接受他的老婆对他喋喋不休、没完没了的埋怨。如同所有的南方人一样,他虽然生性俭朴,没有奢求,但在外面还是挺要面子的;因此,在他事业发达的年代,每当传统的火印节或宗教节日到来时,他必带着他那卡尔贡特娘们参加,他穿着南方男人的漂亮服装,有点像加泰罗尼亚人和安达卢西亚人穿戴的那样;而另一位却穿着阿尔勒地区妇女穿的迷人的服装,其款式似乎是从希腊和阿拉伯借鉴来的。然而,慢慢地,表链、项圈、彩色腰带、绣花胸带、丝绒背心、花边长袜、条纹鞋罩、带银搭扣的鞋子都一一不见了,加斯帕尔·卡德鲁斯既然不能再炫耀过去的那般风采,于是同他的老婆在所有这些世俗浮华的场面上销声匿迹了;当他听到欢快的喧闹声响彻他那寒酸的客店时,他心如刀绞。他继续守着那个店,与其说把它看成一个做生意的地方,还不如说把它当成是一个庇护所。

这一天,卡德鲁斯如同平常那样,上午在门前站上一段时间,忧郁的目光从几只母鸡啄食的光秃秃的小草地,游移到向南北两个方向延伸的荒凉道路的两端;突然,他的妻子厉声尖叫起来,他不得不离开他的岗位;他嘴里咕咕哝哝回到家中,爬上二楼,不过仍让门敞开着,仿佛是为了请旅人路过时别忘了光顾似的。

当卡德鲁斯走进去时,我们所说的那条他目不转睛盯着看的大路如同南方的沙漠一样空旷寂寥;白色的大路夹在两行枝叶稀疏的树木之间无穷无尽地向前延伸。我们完全能够明白,任何一个旅人,只要他有可能选择一天中的另一时刻,就决不会在这个时候到这个可怕的撒哈拉大沙漠来受这份罪。

可是,虽说此时十之八九不会有人来,但如果卡德鲁斯还呆在他那个岗位上,就会看见远处,从贝尔加德方向隐隐约约有一个人骑着一匹马悠然自得款款而来,这说明这一人一马之间关系非常融洽。马是骟过的,四条腿协调而欢快地行走着;骑马的人是一位教士,虽然烈日当空,骄阳似火,他仍穿着一身黑色教士服,戴一顶三角帽;骑马人和他的马稳稳当当地向前走来。

到了客店门口,人和马同时停了下来,但很难看出是马带住了人,还是人带住了马。不管怎么说,骑马人跳下马来,用缰绳牵着马,把它系在只连着一个铰链的破百叶窗的一枚钩钉上;然后,教士边用红棉纱手帕擦着额上不停地冒出来的汗水,边向门走去,他在门槛上站定,用手杖包铁的一端敲了三下门。

一条大黑狗立即站起来,吠叫着,露出雪白而尖利的牙齿向前冲出几步,这两个敌对的表示都说明它很少与生客打交道。

立即,沉重的脚步便震动了援墙而上的木梯,这家可怜的客店的主人弯着身子倒退着走下楼梯,来到教士站立的那扇门的门口。

“来啦!”卡德鲁斯吃惊地说道,“我来啦!你安静些好么,马尔戈丹!请别害怕,先生,它只会叫,不会咬人。您要葡萄酒是吗?天太热啦……哦!对不起,”卡德鲁斯看清了他迎接的是一位有身分的过路人,停顿了一下,接着又说道,“我还不知道我有幸接待的是谁呢;您想要什么,教士先生?我听候您的吩咐。”

教士以一种奇特的目光注视着这个人有两三秒钟之久;他似乎甚至想把店主人的注意力也吸引过去;不过,当他发觉那人没有听到回话只是表现出惊讶之后,认为不该让他再这么一个劲地惊讶下去了,于是便带着浓重的意大利口音问道:

“您就是卡德鲁斯先生?”

“是的,先生,”店主人说道,对他的问话比刚才对他的沉默显得更加惊奇,“那正是我:加斯帕尔·卡德鲁斯愿为您效劳。”

“加斯帕尔·卡德鲁斯……是的,我想姓和名都对了;从前您住在梅朗小路是吗?在五层楼?”

“一点也不错。”

“您过去在那里当裁缝?”

“对,但生意不好;这捣蛋的马赛天气太热了,我想最终那里的人要一丝不挂才好哩。哦,说到天热,您想喝点什么解解渴吗,教士先生?”

“行啊,请把您最好的葡萄酒拿一瓶给我,然后咱们再接着往下谈。”

“悉听尊便,教士先生,”卡德鲁斯说道。

卡德鲁斯家藏有最后几瓶卡奥尔[法国南部南比利牛斯大区洛特省省会。]葡萄酒。为不失去推销一瓶酒的良机,他匆匆忙忙掀开底层房间地板上的一个盖子,这间房间是兼作大厅和厨房之用的。

五分钟之后,他又露面,看见教士坐在一张板凳上,胳膊支在一张长桌子上,而那条狗马尔戈丹在懂得了这位不速之客和其他顾客不一样,想吃点什么东西以后,似乎已经与他和睦相处了,它把秃毛的颈脖伸在教士的一只大腿上,用倦怠的眼神望着他。

“您是单身吗?”当主人在他面前放上一瓶酒和一只酒杯时,教士问他道。

“啊!我的天主!是的,单身,或者差不多是单身,教士先生,因为我虽有一个老婆,但她什么也帮不了我,她长年生病,这个可怜的卡尔贡特娘们。”

“哦!您结婚了!”教士带着某种兴趣说道,同时向周围扫了一眼,仿佛要估量一下这个寒门里一点儿简陋的家具能值几文钱。

“您看出我没有钱了,是吗,教士先生?”卡德鲁斯叹了一口气说道,“可有什么办法?这个世道光做个好人可甭想发财哪。”

教士用严峻的目光盯着他。

“是的,好人,我可以引此为豪,先生,”店主把一只手放在胸前,点着头,经受住了教士的目光,说道,“而在当今这个世道,并不是所有的人都能这样说的。”

“倘若您引以自豪的这点是真的,再好也不过啦,”教士说,“好人迟早会受奖赏,坏人迟早得遭惩罚,我坚信这一点。”

“您干这一行当然该这么说,教士先生;您干这一行当然该这么说的,”卡德鲁斯带着一种苦涩的表情说道,“可人家信不信您的话就是另一码事了。”

“您这样说就错了,先生,”教士说道,“因为再过一会儿我本人就会兑现我对您说的话。”

“您说什么?”卡德鲁斯吃惊地问道。

“我想说,我首先得确信您是不是就是我要找的人。”

“您要我给您什么证据才行呢?”

“在一八一四年或一八一五年,您认识一个名叫唐泰斯的水手吗?”

“唐泰斯!……当然,我认识他,这个可怜的爱德蒙!我想没错!他甚至是我的一个最好的朋友!”卡德鲁斯大声说道,他的脸涨得通红,而教士也睁大眼睛,明亮而坚定的目光仿佛要把他询问的这个人整个儿包住看个透似的。

“是的,我想他确实名叫爱德蒙吧。”

“是叫爱德蒙,那个小伙子!我不会记错!就如我叫加斯帕尔·卡德鲁斯一样没错。那么这个可怜的爱德蒙,他现在怎样了,先生?”客店主人继续问道,“您认识他吗?他还活着吗?他获得自由了吗?他快活吗?”

“他坐牢时死了,比蹲在土伦的监狱里拖着铁球行走的苦役犯更加绝望,更加悲惨。”

卡德鲁斯的脸由最初的红色转为灰白色,他掉转了身子,教士看见他用一块当成头巾的红手帕的一角擦去眼泪。

“可怜的小伙子!”卡德鲁斯念念有词地说道,“看哪!这又是一个例证,证明我刚才对您说的话,教士先生;慈悲为怀的天主只是对坏人大发善心哪。啊!”卡德鲁斯用南方人富有色彩的语言继续说道,“世道愈来愈坏,但愿上天撒两天火药,再喷上一个钟头的火,来个一了百了吧!”

“您看上去是真心喜欢这个小伙子,先生?”教士问道。

“是的,我很喜欢他,”卡德鲁斯说道,“虽说我有一阵子嫉妒过他的幸福,但打那以后,我以卡德鲁斯的名誉向您发誓,我对他的不幸遭遇同情极了。”

这时,出现了片刻的静默,而教士却一直目不转睛地探询着店主人脸上的表情。

“这个可怜的小伙子,您认识他?”卡德鲁斯继续问道。

“他临终时,我被召到他床前给予他宗教上的最后帮助,”教士答道。

“他是生什么病死的?”卡德鲁斯声音哽咽着问道。

“三十岁的人死在监狱里,要不是被监狱折磨死的,还会怎么个死法呢?”

卡德鲁斯擦去了淌在额上的大颗汗珠。

“其中有一件事很蹊跷,”教士接着说,“那就是唐泰斯在临终时吻着耶稣基督的脚,对我一再发誓说,他不知道他坐牢的真正原因。”

“一点不错,一点不错,”卡德鲁斯喃喃地说道,“他不可能知道的;不可能,教士先生,可怜的小伙子!他没撒谎。”

“因此他委托我为他弄清他是为什么遭难的,这事儿他本人一直没能弄明白,另外他还要我替他恢复名誉,假如他过去真的被人诬陷的话。”

说着,教士的目光变得愈来愈专注,他认真研究着卡德鲁斯脸上浮现出的近于悲伤的神色。

“一位有钱的英国人,”教士接着说,“是他的患难之交,在第二次王朝复辟时期出了狱,他有一颗很值钱的钻石。在他生病期间,唐泰斯曾像兄弟一样照料他,因此他出狱时,便把这颗钻石留给了唐泰斯,作为对他的回报;唐泰斯知道狱卒拿了钻石后可能再出卖他,因而他没有用它向狱卒行贿,而是十分珍惜地保存着,以便他出狱后用,因为假如他出狱了,他只需卖掉这颗钻石就够开销的了。”

“照您的说法,”卡德鲁斯带着炽热的目光说道,“这是一颗非常值钱的钻石啰?”

“一切都是相对而言的,”教士又说道,“对爱德蒙来说是非常贵重的;这颗钻石估计值五万法郎。”

“五万法郎!”卡德鲁斯说道,“那么它该像核桃一样大啰?”

“不,不完全是,”教士说,“不过您可以自己估计一下,我带在身上呢。”

卡德鲁斯的目光似乎就要在教士的衣服里搜寻到他说的那样东西。

教士从口袋里掏出一只黑色皮面的小盒子,打开,一颗加工精良,镶嵌在戒指上的钻石的耀眼光芒顿时使卡德鲁斯眼花缭乱了。

“这东西值五万法郎?”

“还不算托座,它本身也很值钱,”教士说道。

他又关上首饰盒,把钻石重新放进口袋,但那钻石仍在卡德鲁斯的脑海里熠熠生辉。

“不过您又是怎么得到这颗钻石的,教士先生?”卡德鲁斯问道,“爱德蒙让您做他的遗产继承人了?”

“不是的,但我是他的遗嘱执行人,‘我有三个好朋友和一个未婚妻,’他对我说,‘我相信,这四个人是会深深地悼念我的。其中一个好朋友名叫卡德鲁斯。’”

卡德鲁斯战栗了一下。

“‘另一个,’”教士接着说下去,就像并没有觉察到卡德鲁斯的情绪变化,“‘另一个名叫唐格拉尔;第三个,’他补充说道,‘虽说是我的情敌,但也是非常爱我的。’”

卡德鲁斯的脸上露出狠毒的笑容,他做了一个手势打断教士的话。

“请等等,”教士说,“让我把话说完,倘若您有什么想法要说,待会儿再对我说吧。‘另一个,虽说是我的情敌,但也是非常爱我的,他名叫费尔南;说到我的未婚妻,她的名字叫……’我记不清楚他的未婚妻的名字了,”教士说道。

“梅尔塞苔丝,”卡德鲁斯说道。

“啊!对了,是这名字,”教士轻轻叹了一口气接口说道:“梅尔塞苔丝。”

“您怎么啦?”卡德鲁斯问道。

“请给我一瓶水,”教士说。

卡德鲁斯赶紧去拿水。

教士倒满了玻璃杯,喝了几口。

“我们说到哪儿啦?”他把杯子放在桌上问道。

“未婚妻名叫梅尔塞苔丝。”

“是的,是这样。‘您到马赛去……’这又是唐泰斯在说话,您明白吗?”

“完全明白。”

“您把这颗钻石卖了,分成五份,平均分给这些好朋友,在这个世界上,只有他们才爱我!’”

“为什么五份?”卡德鲁斯说道,“您对我只说了四个人的名字。”

“因为听别人说,第五个人死了……这第五个是唐泰斯的父亲。”

“唉!是的,”种种感情交汇在卡德鲁斯心头,他激动地说,“唉!是的,可怜的人哪,他死了。”

“我是在马赛知道这件事情的,”教士竭力装得无动于衷的样子答道,“他死了很久了,所以我没有打听到详情……关于老人临终的情况,您知道一点吗?”

“呃!”卡德鲁斯说道,“谁能比我了解得更清楚呢?……我与这个老好人是近邻……啊!我的天主啊!是的,他的儿子失踪后将近一年光景,这个可怜的老人就死了!”

“他死于什么病?”

“医生说他得了……肠胃炎,我想;但熟悉他的人都说他是忧伤过度而死的……我几乎是亲眼看着他死去的,我要说他死于……”

卡德鲁斯不说下去了。

“死于什么?”教士焦急地问道。

“唉!是饿死的!”

“饿死的?”教士从木凳上跳了起来,大声叫道,“饿死的!最低下的动物也不该饿死啊!哪怕在街上游荡的野狗也会碰上一个好心肠的人给它扔一块面包;一个人,一个基督徒,居然会在和他一样,同是基督教徒的人们中间饿死!不可能!哦!这不可能!”

“我说归我说嘛,”卡德鲁斯接着说道。

“那你说错了,”楼梯口传来一个声音,“关你什么事?”

这两个人回过头去,从楼梯木栏杆的空隙中看到那个卡尔贡特娘们的一张病恹恹的脸;她先头拖着身子走出来,坐在最高一级楼梯上,把头枕在膝盖上,听他俩的谈话。

“又关你什么事,娘们?”卡德鲁斯说道,“这位先生在打听消息,我出于礼貌也得告诉他。”

“可是出于谨慎你该拒绝回答。谁能告诉你,那人找你谈话是出于什么目的,呆瓜?”

“目的非常高尚,太太,我向您保证,”教士说,“您的丈夫什么也不用害怕,只要他照实回答就行。”

“什么也不用害怕,是啊!一开始总是许愿许得挺漂亮,随后就说什么也不用害怕;最后,一走了之,说话根本不算数;结果也不知道在哪天的大清早,这些可怜虫就大难临头了,可他们还不知道灾难从何而来哩。”

“请放心吧,好太太,灾难不会由我引起的,我向您保证这一点。”

卡尔贡特娘们嘴里咕哝了几句别人听不清的话,又把刚刚抬起的头垂到膝盖上,仍然烧得直发抖,听任她的丈夫自顾自讲下去,但她却占着一个一句话都不会漏听的位置。

在这当儿,教士喝了几口水,恢复了镇定。

“不过,”他接着说道,“难道世人都如此狠心不理睬这个不幸的老人,就让他这样死去吗?”

“啊!先生,”卡德鲁斯说,“那个加泰罗尼亚姑娘梅尔塞苔丝,那个莫雷尔先生可没有抛弃他,但是可怜的老人对费尔南反感之极,那个人,”卡德鲁斯带着嘲讽的微笑说道,“就是唐泰斯说把他视为一个朋友的那个人。”

“他难道不配做朋友吗?”教士问道。

“加斯帕尔!加斯帕尔!”那女人在楼梯上面轻声说道,“你要说什么心里可得有点数。”

卡德鲁斯做了一个不耐烦的动作,对打断他说话的女人不理不睬。

“一个人想把别人的妻子占为己有还能算这个人的朋友吗?”他对教士说道,“唐泰斯有着一颗金子般的心,把这些人都认做自己的朋友……可怜的爱德蒙!……其实呀,他还是什么都不知道的好;否则,他临终时要原谅他们可不那么容易……不过,不管怎么说,”卡德鲁斯以他那种不失为颇有诗意的语言说道,“我怕活人恨,但更怕死人骂哩。”

“呆瓜!”那个卡尔贡特娘们说道。

“那么您知道,”教士继续说,“费尔南是如何与唐泰斯为敌的吗?”

“我知道,我想没错。”

“那就说吧。”

“加斯帕尔,你爱怎么做就怎么做,你是一家之主嘛,”那女人说道,“不过你如果相信我,就什么也别说。”

“这次,我想你说得对,娘们,”卡德鲁斯说道。

“这么说您不愿说啰?”教士跟着问道。

“何必说呢!”卡德鲁斯说,“假如小伙子还活着,他来找我想彻底了解他的朋友是谁,敌人是谁的话,我还可以考虑说出来;可是听您说,他已长眠地下,他就不会产生恨,也不能报复了。就让这些事儿自生自灭吧。”

“那么难道您愿意我把一份该给忠实朋友的酬礼,交给您所说的可耻的假朋友吗?”教士说道。

“这倒也是,您说得对,”卡德鲁斯说道,“再说,现在可怜的爱德蒙这点遗物对他们又算得什么呢?大海中的一滴水!”

“你倒不说这些人动一下手指头就能把你压扁呐,”那女人说道。

“怎么回事?看来这些人已经变得既有钱又有势啰?”

“怎么,您不知道他们的故事吗?”

“不知道,请说给我听听吧。”

卡德鲁斯似乎思索了一会儿。

“不,说真的,说来话太长啦,”他说道。

“说不说随您,我的朋友,”教士以毫不介意的口气说道,“我尊重您处事的谨慎态度;再说,您现在所做的,说明您真是一个大好人;我们就不说了吧。我的责任是什么?履行一个简单的手续而已。那我就把这颗钻石卖掉吧。”

说完,他从口袋里掏出首饰盒,打开,让钻石的光芒照得卡德鲁斯眼睛发花。

“快来看哪,娘们!”那人用粗哑的嗓门说道。

“一颗钻石!”那卡尔贡特娘们说道,她站起来,一步一顿地走下楼,“这颗钻石是怎么回事呀?”

“你没有听见吗,娘们?”卡德鲁斯说道,“这颗钻石是小伙子留给我们的:首先是留给他的父亲,然后是他的三个朋友:费尔南、唐格拉尔和我,还有他的未婚妻梅尔塞苔丝。钻石值五万法郎哩。”

“哦!多漂亮的玩意儿!”她说道。

“这么说,这笔钱的五分之一归我们了?”卡德鲁斯说道。

“是的,先生,”教士答道,“还有唐泰斯父亲的那一份,我想也可以在你们四人中平分。”

“为什么在我们四个人之中,”卡尔贡特娘们问道。

“因为你们是爱德蒙的四个朋友。”

“朋友可不是那些背信弃义的人!”那女人也嘟嘟哝哝起来。

“是啊,是啊,”卡德鲁斯说,“我刚才说过了,对背叛,也许还对罪恶反而加以酬报,这几乎是一种耻辱,几乎是一种亵渎行为。”

“是您愿意这样做的嘛,”教士平静地接口说道,一面又把钻石放回到他长袍的口袋里,“现在,请把爱德蒙几个朋友的地址给我吧,以便我完成他最后的意愿。”

卡德鲁斯的额头上淌下了大颗大颗的汗珠。他看见教士站起来,向门口走去,好像是去向他的马使了个就要上路的眼色,随后,又折了回来。

卡德鲁斯和他的妻子意味深长地彼此对视了一下。

“钻石会完全归我们所有的,”卡德鲁斯说道。

“你这样想?”女人问道。

“教会的人不会欺骗我们。”

“你怎么想就怎么做吧,”女人说,“我么,不关我的事。”

说完,她又抖抖瑟瑟地爬上楼;虽说天气炎热,她的牙齿仍在格格打战。

她走到最后一级梯级,站住了。

“再仔细想想,加斯帕尔!”她说道。

“我主意拿定了,”卡德鲁斯说道。

卡尔贡特娘们叹了一口气回到她的卧房。下面可以听到她在楼板上走动的声音,直到她沉沉地跌坐在安乐椅上为止。

“您拿定什么主意了?”教士问道。

“向您和盘托出,”那人答道。

“说真的,我想,最好也是这么做,”教士说,“这倒不是因为我一定要打听您不愿对我说出的事情;不过,倘若您能让我按照遗嘱者的意愿分配他的遗产,岂不更好。”

“我也希望如此,”卡德鲁斯答道,他因抱有希望,加之贪财,脸上泛起红晕,把他的双颊烧得红彤彤的。

“我听您说呐。”教士说道。

“请等等,”卡德鲁斯接着说,“说到节骨眼上,说不定会有人来打断我们,这就太扫兴啦;再说,也没有必要让任何人知道您来过这里。”

于是他向客店大门走去,关上门,为了万无一失,他又插上了平时到打烊才上的门闩。

接着,教士选定了一个位置,以便听起来自在一些;他坐在一个角落里,使自己处在暗处,这样灯光就可以完全照在他的对话者的脸上了。他自己则把头倾向前,双手交叉着,或者说,紧紧绞在一起,准备全神贯注地听他讲述。

这时候,卡德鲁斯移过来一张板凳,在他对面坐下。

“要记住我什么也没让你干!”那个卡尔贡特娘们抖抖颤颤地叫喊起来,仿佛她能穿透楼板看见楼下准备谈话的情形似的。

“行啦,行啦,”卡德鲁斯说道,“这事你别说了,一切由我负责。”

于是,他便开始叙述了。