| 北宋觉醒 | 收藏 |

第二章 庆历先声

第一节 繁华下的危机——西夏战事

北宋觉醒 作者:蔡晓琳

“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢”

当仁宗时代的柳永在低吟轻唱这首《望海潮》时,他不会想到,不到百年之后,钱塘会成为赵宋王朝的避难所,偏安一隅。而他所处的这个被后世认为最好的仁宗时代,却因为对诸多危机的表面化,肤浅的应对而无坚定的改革决心,而丧失了避免后来的“靖康之耻”的一次机会。

诗词总是停留在某地表面上的绚烂风景。但我们更不应忘记柳永在他极少流传的《煮海歌》中写道:

“秤入官中充微值,一缗往往十缗偿。 周而复始无休息,官租未了私租逼。”

同时代的欧阳修在庆历四年(1044 年)三月所提到在江淮一带的旱灾时说,“井泉枯竭、牛畜瘴死、鸡犬不存之处,九农失业。江淮之民,上被天灾,下苦盗贼”。不止如此,由于是江淮一带是重要的税赋来源地,所以百姓还要应付“省司之重敛,转运之诛求,”因此民生相较于其他地方,受苦尤甚。

我们从以上的记录再反过来看柳永的“钱塘自古繁华”,便可知当日底层的真正困境。我们了解历史所谓的盛世,应该更多地看到真实的民间记录。如刘太后执政时的明道二年(1033 年),范仲淹说在安徽当涂等地贫民多食野草,有时也将蝗虫和野菜一起煮着吃。而这些内容,往往被宏大的历史大事件的记录所掩盖,遗忘。但时代,总是为平民所组成。一个平民,大时代而言,可能是千万分之一。但是对于他自己而言,是百分之百。

每个时代的危机并不是真正的危机,真正的危机是知道危机却继续让危机蔓延。每个问题的解决,虽然不一定要身殉般的牺牲,但是,有勇气说出并奋起改变现状,依然会遭遇各种困难和冷遇。那些优游岁月坐享危机中的果实的人,往往就是危机根源本身。因此当“生民被苦”却有人“竞豪奢”时,这便是一种掩耳盗铃的勾当了。

康定二年,1041 年十一月二十日,31 岁的仁宗已经亲政八年。当日朝廷下改元诏书。和以往的礼制诏书一样,充满着许多套话,比如“朕继膺宝命,嗣守洪基。荷上灵降鉴之祥,奉列圣绍庭之宪,抚宁兴运,司牧黎元…幸以诸夏耽清,百嘉融茂,民瘠丰楙之乐,物弭饲芾之买”等等。虽然文字诘屈聱牙,但朝廷的改元的目的往往是有其新的期盼。如同一个人在碰到困难时,往往决心洗心革面,重头再来,振臂对自己一呼,归零归零!这样总是有精神一震的妙用。但是实际能不能如愿做到,还是靠最后自己的执行力。更改年号有时也有这样的精神抚慰的意味。

欧阳修在其回忆录《归田录》中说,使用康定这个年号后,由于外患仍不止,所以有好事者说,康定是谥号所用的文字,不吉利,因此仁宗便同意把“康定”这个年号改为庆历这个较为喜气的名字。这真是一帮腐儒在玩弄着无聊的文字游戏。“康”虽然是谥号,可是史记正义中就说,安乐抚民曰康,温柔好乐曰康,大虑静民曰定,安民法古曰定,这也不见得是不好的字眼。比如后来南宋的年号绍兴,“绍”也是谥号,疏远继位曰绍,这褒义的程度还不如康定,还有仁宗之前自己用过的年号“明道”,思虑果远曰明。

今去康定二年已经有千年之久,我们无从去知晓当日真实原因,但是康定这年号的更改原由,应是和西夏战事有关。所以在详述庆历新政前,我们还是先再歇息会,把目光从繁华常带杏花春雨的开封,转向铁马秋风的西北大漠,先看看那个残留着黄土皇陵于大漠深处的西夏王朝,曾给中原带来的激荡岁月。

在仁宗亲政前,章献刘太后摄政的十年间,大体是太平环境下的因循时代。军备不张,边防不立,国用不继,明士难起。到了仁宗亲政时,如果不是西夏的战事起,或许这样的危机还不会紧迫到逼迫朝廷进行更张,因为人的因循总是有惯性,特别对于既得利益者来讲。所以仁宗亲政后的数年间,宋廷虽然如数年前一般面临着财政压力等诸多问题,且这些问题也屡屡在大臣们的奏折中提及,但是当欢愉燕饮常酣,明朝富奢可期时,眼前的问题,常常也只是朝廷大臣们上书言事的内容。但至于实际的改善行动,则并非紧要之事。

所以在二十余年后,王安石向宋神宗分析为何在诸多问题下,朝廷仍可保持安定的原因时,他说这只是因为当时“外无夷狄昌炽之患,内无水旱之灾,所以可以天下无事。”也就是说,这样表面的“无事”并非人事的努力,而完全是天助而已。而王安石说的,“天助是不可常恃的,而人事终不可懈怠。”澶渊之盟后四十年这般表面的平静终于被西夏的强势兴起所打破。

盛唐武功曾长驱直入西北全域,如你我小时吟唱的“西出阳关无故人”,便是说当时旅人走完河西走廊时,终点便是阳关。而阳关之外,即今日敦煌以西,便是丝绸之路故道,进入了西域诸民族的居住区。虽然那里已复难寻“客舍青青柳色新”的景致,但总还有如安西都护府,北庭都护府等军府分统天山南北诸地,使旅人有中原王朝守护的安全感,但这只是盛唐里短暂的辉煌。

安史之乱时,唐廷把驻守西北的军队调往关中或中原地带以平定叛军,加之雄视西藏,青海,甘肃一带的吐蕃政权的兴起,李唐在安史之乱后已经无法继续经略西北,而只是退缩到关中一线。终唐一代,中原王朝无法再有效控制河西走廊。

西夏是仁宗时期西北党项族建立的政权。该政权源自于唐末黄巢起义时,党项族的首领拓跋思恭由于参与唐王朝对黄巢的征讨有功,于是如当时唐王朝对各路支援的地方武装的赏赐方式一样,朝廷封拓跋思恭为定难军节度使,并赐姓李,于是拓跋思恭便占据夏州,宥州(即今日陕北的横山县,靖边县一带)。且因为当时唐中央政府对地方的控制力衰微,于是定难军便成为如藩镇的地方割据势力,只是由于这个政权远在西北,较少参与中原政权的政治纷争,所以便不似唐末各藩镇在历史进程中逐次销亡,定难军却可偏安一隅,延续至宋朝。

五代的后周到宋太宗时期,定难军政权与中原政权关系良好。到真宗初期,宋和党项和战交错,双方互有胜负,但宋廷终究无法如对付向南唐,北汉等五代割据政权一般去消灭这个西北的割据政权。于是经过多年复杂的和战,到真宗的景德三年(1006 年),宋廷册封当时的党项族首领李德明为平西王和定难军节度使,双方于是形成一种名义上的臣属关系。但实际上,仍和五代时中央和地方的关系一样,这只是在表面上勉强地维持了和平。在这段时间内,由于定难军看似不如契丹那么强大,所以宋廷的政策是恩威并施,希望以相对和平的手段来寻机逐步消灭这个割据势力。

但这样表面上的和平,在 1032 年间一个叫元昊的 30 岁年轻首领打破了。也就在第二年,在章献皇太后去世后,23 岁的宋仁宗亲政。

一代雄主元昊与宋仁宗性格迥异。他此时正当壮年,励精图治,兵强马壮,拥军扩图,绝不甘心仅偏安于西北一隅。十三岁时,元昊就对其父赵德明说,“我国是以畜牧马羊为主,而今天把这些资源提供给宋朝,换来的却是茶丝等轻浮之物,时间久了,必定让我们的人民变得娇气堕落,失去民族本质。而马羊日日减少,茶丝却增多,这是在消耗我们的国家。”他不满足于仍如父辈一样被宋廷册封为平西王,定难军节度使的臣子待遇,不愿委屈承认宋和辽为其宗主国,而是决定起而更张。

元昊在其父亲赵德明时期便开始西征,夺取了原控制于回鹘下的河西走廊的甘州(张掖)和凉州(武威)。我们今日从武威到张掖还可见草场的植被或是农作物,并无太多荒凉景象,但是,离开张掖往酒泉后,地貌便逐次变为戈壁了,更遑论沙漠环绕下的敦煌了。因为甘州和凉州相较于更西部的酒泉,敦煌而言,气候相对湿润些,祁连山脉的水系滋养的绿洲群适合于农业耕作,所以此轮征战一方面消除元昊政权面临的来自后方的威胁,二来提升自己的经济能力,毕竟如果只是控制小片地域是无法支撑未来的对宋的战争的所费物资的。

契丹,党项政权与中原政权的交流自建立以来就未断过,所以他们都清楚地知道,仅依赖武力无法持久地巩固政权。于是元昊即位后,便开始模仿中原的政制,任用诸多汉人官员,他甚至自创西夏文字,以期建立本族文化系统。党项政权如契丹辽国一样,不再是如汉代时游牧民族松散的组织,而是有着完整治理体系的政权。在这几十年间,这个政权经过征战,从原来的割据于陕北一隅,逐步占有了今内蒙古中部,陕西北部,宁夏北部和西至甘州大片区域。另外为了防止两面作战,元昊利用和亲等手段和东北边的辽国维持着良好的关系。接下来,他便开始实施侵入中原内地的计划了。

元昊在即位当年便废去了过去唐朝和宋朝赐给他先辈的李姓和赵姓,而改姓为嵬名,取名为曩霄。而为求名义上和宋朝处于平等的关系,他自称为兀卒,也就是青天子之意,而称宋朝皇帝为黄天子。于此同时,他并不再奉宋朝的正朔,而使用自己的年号显道,此举便是与宋廷的决裂了。帝制时代,历法是遵循是是犹如现代国家对于宪法的遵守的重要性。

在即位 6 年之后,即 1038 年 11 月,元昊正式称帝,称国号为夏。之后曾有和宋短暂的谈判。最初元昊曾希望宋朝承认他在西北地区的割据地位,可当时执政的张士逊,章得像,陈执中认为西夏是小羌不足忧,拒绝了元昊的要求。在他们心里,北方的契丹才是真正的强敌。而此时,双方战事于是箭在弦上了。

从仁宗宝元二年(1039 年)宋夏爆发军事冲突,到庆历四年(1044)年底宋夏达成和议为止,六年左右的时间里,双方爆发多次大规模战争,在这些战事中,不似澶渊之盟前互有胜负的宋辽战争,数十年未战的宋军显示出了低劣的战斗力。面对集中优势兵力强攻,行军迅如流星般的西夏军队,宋军多以惨败告终。比较重要的为下述几次战事:

1. 康定元年(1040)正月底,三川口之战,发生于今延安市以西大约 25 公里。主将刘平,石元孙被俘。该战事,西夏用老弱兵列引诱宋军进入口袋,围而歼之。这场战事导致西北主帅范雍遭到降职,而这场失败也使得执政两府引咎辞职,新生力量如韩琦,范仲淹等人被急调西北,挽救危局。庆历新政两大主将正式走入聚光灯下。

2. 庆历元年(1041)2 月,好水川之战,发生于于今日宁夏固原西南约 50 公里处。战事的失败的起因,是年轻的韩琦和其助手尹洙不同意范仲淹积极防御的战略,过于轻敌,急于求成,绝计先发制人,轻率出兵,以至于 61 岁的老将任福误入西夏的诱兵设置的口袋而阵亡,麾下士兵战死近万人。

3. 庆历二年(1042)闰 9 月,定川寨之战,发生于今日宁夏固原以北约 20 公里处,主将葛怀敏与属下十多名将领战没,近万人死伤。元昊此役直抵关中平原的北面门户渭州(今甘肃平凉市),再往南即是一马平川的宝鸡,咸阳一线,直接威胁当时的京兆府(即西安)。元昊在得知范仲淹急调附近的环庆路的部队回防后,才撤兵解除了威胁。

这些战事中,元昊总是并兵攻宋一路,而宋诸路分兵,相隔甚远,无法呼应救援。而元昊总是以老弱之兵引诱宋军进入设伏地,而训练不精而轻进的宋军总是以损兵折将告终。于是时任宰相的吕夷简才感叹“一战不如一战”。

在 1041 年 10 月好水川之战后,朝廷重新梳理了边事的分工,分陕西前线为四路,从西到东分别是:

1 秦凤路(今甘肃,宁夏,陕西交界一带),韩琦主帅(时年 33 岁)

2. 泾原路(今镇原,泾川一带),王沿主帅

3 环庆路(今环县,庆阳一带),庞籍主帅

4. 鄜延路(今日洛川,延安一带)范仲淹主帅(时年 52 岁)

宋廷方面,在好水川之战前,韩琦和范仲淹还曾为是主动出击还是积极防御产生了巨大的分歧而争论不休。但是,在惨败的现实面前,韩琦方才醒悟到宋军的疲弊不是一朝一夕可以解决,而西夏更不是他所认为的蕞尔小国,可以轻取的。于是他接受了范仲淹的意见,同意对西夏积极防御,而方式就是修缮城寨,坚壁清野,训练军队,而敌人自然不战而困。

于是在范仲淹等人的勠力同心下,宋朝军队才逐渐建立的像样的防御体系来。

虽然宋军接连败绩,但西夏毕竟无强大的经济实力来维持战事,所以也只能在边境袭扰而已。其背后的战略目的是希望借助战事的胜利,以期在与宋朝的谈判中取得有利的地位,争取更好的和约条件。因此,当双方都已疲惫时,和谈便水到渠成了。

我们今天于西北的茫茫戈壁旁的高速公路上经过时,或许还能想象着驼铃声声的商队在斜阳下消失于远处天际线的浪漫,但是,当身于其中时,旅途的艰苦,便使无人愿意成为这样浪漫的悲困故事里的主角。仿若今日你站在玉门关的残破烽火台前,所见的茫茫大漠,只是你摆拍的风光背景,而不远处,小店里的无糖可乐和冰淇淋正在考验着你消暑兼减肥的欲望。当你戴着墨镜,踏着戈壁的石块向高远的天空眺望,从容自得地想象自己是位横刀立马的将军,似乎便可短暂忘记忙于游玩而未回复的工作电邮,但现实是,当日在敦煌城外循着水路出关的玄奘,是如何冒死在关隘下取水求生。于是酒后可以豪情万丈的高歌“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”,但于现实中的生灵涂炭的背后,却是“可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。”

宋朝执政大臣的轻敌也是多次失败的重要原因,战事初期,某相告老还乡,请同僚陈觞酣饮,他说道:“我就一普通山民,有幸遇到明君,可以让我锦衣而告老还乡,因为现在是天下太平之时,所以我自号是太平幸民。”而同席的参知政事石立中起身说道,“现在陕西可还有一个大盗没有被抓获呢。”于是坐客吞声。

契丹的强大在宋朝大臣们的判断中是固化的。而对于西夏这个小小的节度使政权,宋朝在花费了大量的人力物力后,却依然除了积极防御之外,束手无策。于是在这样意料之外的军事失败的过程中,士大夫们便开始检讨原因,逐渐深刻地意识到问题的缘由。于是开始检讨从军政延伸到政制,财政等诸多弊端。

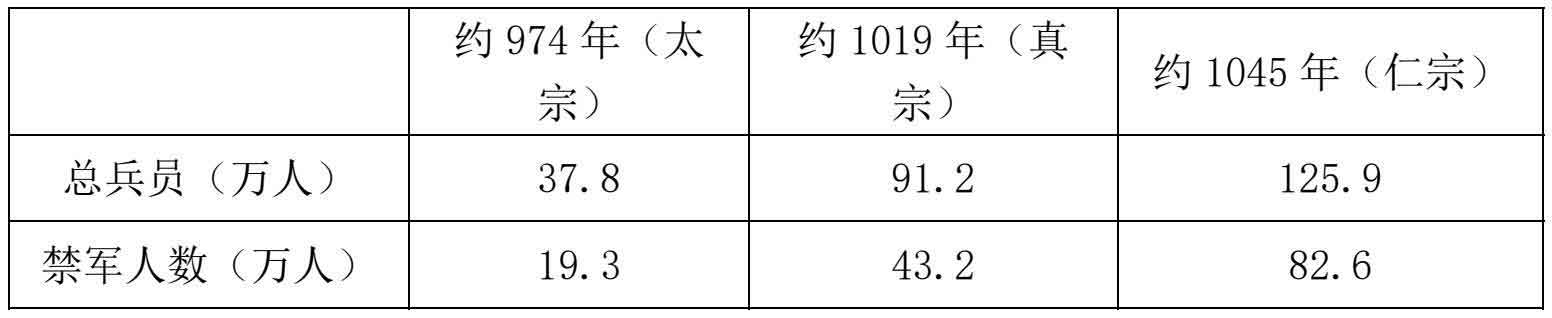

《水浒传》中的林冲号称东京八十万禁军教头。八十万这个数字并非小说家言,而是真实的历史数据。前述太祖为了加强中央政府的军事实力,把大量正规军即禁军留驻于京畿附近,而宋代募兵的目的之一,是为防生计无托的流民作乱,于是大量招募流民。因此到了仁宗年间,军队人数大幅增长。可由于兵源不佳,训练无序,造成军事实力的低劣。历年兵力数量对比,请见下表:

当禁军兵员是 80 万时,部署在西北边境的大概也只有二十余万。而除却河北的驻军约 30 万人,如果不计厢军,那么余下还有大约 30 万的禁军呢?依据庆历年间担任三司使的张方平的记载,多数禁军驻扎在开封京城附近,部分分散到江淮,湖南,福建等地。开封是四战之地,无险可守,因此,只好囤聚大量军队以拱卫东京。

太宗到仁宗不到 80 年的时间里,军队数量增加了 90 余万人,而太宗朝可是用四十余万军队完成了太祖未竞的统一大业,且可以和契丹抗衡。可仁宗朝呢,于每次战事中都劳而无功,损兵折将。

我们再来看下当日西北的驻军数量情况,据陕西经略安抚判官田況的记载,在西北边境的宋兵兵力布置大致如下:

鄜延路:约 66000 人

环庆路:约 48000 人

泾原路:约 66000 人

合计约近 20 万人。(时任泾原路安抚使王尧臣表示,实际可用的兵力只有 10 万左右)

由于边境线漫长,各处防卫城寨需二百余处,因此分兵便使得各处城寨留兵甚少。比如曾守宋军右翼,延安地区的李士彬,谋臣劝他把其号称的十万兵力分散到 36 处城寨中,算下,每座城寨就只留下不到 3 千人。

所以三十多万的士兵分散到两千多里的各个城寨中,只剩下每个寨子两万余人。而元昊每次进攻却是集中兵力十余万人来对阵宋兵两三万人。只是由于物资的匮乏,使得元昊最终还是无法突破宋军的防线,而只能大规模地骚扰着宋的边境。

也就是因为这样的敌我优劣,才造成韩琦和范仲淹就主动进攻还是积极防御产生了巨大的分歧。范仲淹清楚地知道宋军的实力和西夏的物资匮乏所以坚决主张积极防御。范仲淹刚到延安时,他感叹当地驻军 2 万 6 千人,却是训练未精,将帅无谋,而当他询问下属西夏部队来犯后如何应对时,某将竟茫然无措,就只说出兵而已。

兵多而不精是宋军战败的最直接因素,这点在当时的士大夫奏折中被屡屡提及:

田况说,“番号为龙卫的军团,等级最高,却其有不能穿着甲胄而上马者。而诸如骁胜,云武等军团士兵,竟不能挽弓远射,往往望空发箭,但箭于马前一二十步即已墮地。”而宋军的后勤保障也是乏善可陈,西夏士兵军甲胄坚实,而反观宋兵的甲胄是“衣甲皆软,不足当矢石” 。这有如明末的东北边关驻军的境遇。

崇政殿说书赵师民指出,“西北战事以来,虽广招兵员,可是大多是不业之徒,而加上无训练方法,造成十人里也无两三个可用可供战斗的士兵” 。

因此韩琦与范仲淹初到西北时,相互争论是主动进攻还是积极防御时,还是积极防卫时,经略判官田京就坚决反对轻率主动出兵,因为那是“驱赶无训练的部队,深入敌地,而强行欲与敌军精锐争一旦之胜,这是兵家所忌,因此师出必败”。这完全是此后好水川之战的预言了。

范仲淹之所以坚决主张积极防御,是因为他很清楚地看到,朝廷平时大肆鼓励的所谓各路军队同时进讨,终会无功而返。因此时的宋军是承平岁旧,无宿将精兵,即使在太祖太宗朝都无法平定西北割据政权,那么现在这样的窘境下,怎么可能做到呢?在“将无素谋,兵无素勇”的情况下,如果大军轻举,一旦反被西夏所败,那就是危及国家的变故了。

加之西北战场的地理形势是风沙失道,雨雪弥旬。进则困大漠绝河之限,退则有乘危扼险之忧。而且此时还有契丹在后面趁火打劫。在庆历二年三月,此事正是宋军好水川兵败后不久,辽国派遣刘六符来朝,要求宋朝归还所谓的关南之地的十个县,即十六州中在后周时期已经收复的瀛洲(今河北沧州附近)和莫州(今河北任丘附近)。而这时,平时大声疾呼要进攻西夏的那些高调的主战派大臣们竟无人敢前往谈判,最后还是富弼出使,以多增加岁银十万两绢十万匹来解决辽国的勒索。幸好由于辽国在之前辽圣宗在位(9831031 年)期间,因为长期的对宋和于对内部叛乱的征伐使得国力消耗殆尽,所以此时的辽军已无四十年前直指中原的锋锐,所以和谈容易达成。在 1044 年,当辽境内的部分党项族民叛乱导致辽夏爆发战争时,辽军溃败于贺兰山间,被迫与西夏媾和。所以此时在位的辽圣宗继任者辽兴宗也只是趁着宋王朝无暇顾及,只是想趁火打劫一番。实际上,辽兴宗在位期间(1031-1055 年),多半是专注于对内修生养息,对外则竭力与宋,还有过去常年征战的高丽国维持和平。

再回到宋军的部分,除训练不精之外,没有良好的指挥体系也是一个痼疾。1040 年正月的发生的三江口(今延安附近)兵败后次月,仁宗并无深刻检讨失败问题所在,反而急着派他信任的宦官王守忠前往陕西督军,时任谏官的富弼大力疾呼要检讨吸取唐末的教训,就是不信前线的将帅,而用宦官督军。但仁宗仍固执不从。范仲淹也指责朝廷差遣内臣督军后,将帅面对这些内臣的非专业的指挥的压力下,主帅无法专而行事,只好贪功随意冒进。知鄜州张亢则指出这样的掣肘,是“持权者所逼”,造成“兵多而不能用,或兵少而不能避”等等,加之赵宋家法对于武将的种种限制,造成武将不了解其部队详情,也是一个兵家大忌。

因此欧阳修在庆历新政时的 1043 年 10 月感叹,西北战事一来,五六年所得边將,只有狄青、种世衡二人而已,谏官孙甫也在庆历三年 11 月时也说,“今陝西兵官惟种世衡、狄青、王信材勇,可战可守,其余均暗懦险贪者” 。

没有良将,没有雄兵,面对自幼便于马上弯弓的西夏人,宋军焉能不败呢?

宋夏交界地处贫瘠地带,大量军需物资需要耗费巨资从中原转运,民力困苦不堪。

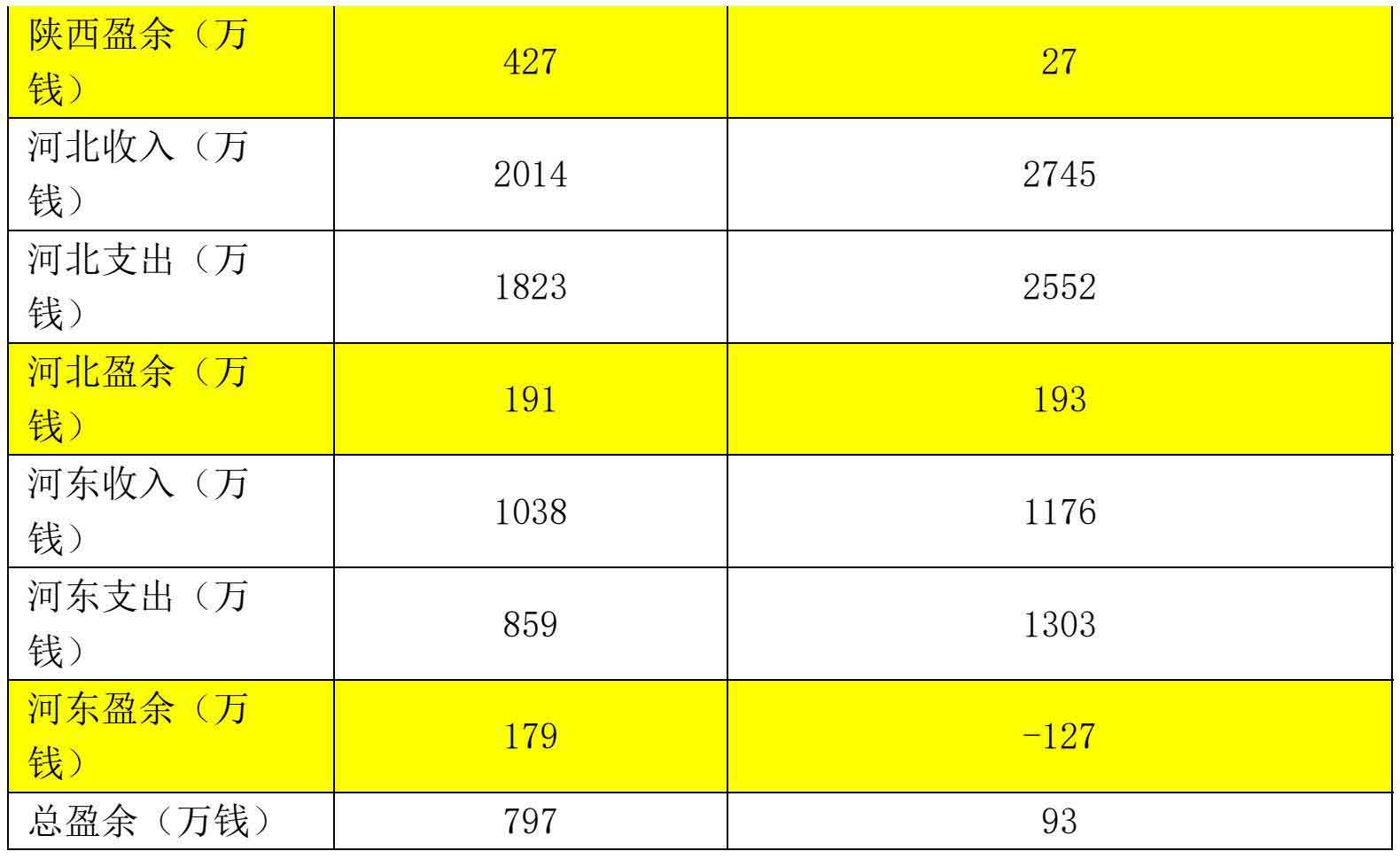

我们来看下庆历三年担任三司使,即财政负责人的王尧臣在 3 月时的一份报告:

我们回过头来看下更详细的数字,由于宝元和庆历的这两个年份的人口数字有缺,我们就以在五十多年后的崇宁年间(1102-1106 年)的人口数字做参考。当时记录是河北路(河北东路,河北西路)人口大约 72 万,户口大约 25 万。请注意,由于调查手段的不发达,我们不能完全信赖这个数字,相信实际数据会比这个数字多,而我们可以想像,在宝元庆历年间,人口的数字可能会微微少于这个数字,但我们勉强使用一下。这样分摊下去,河北每户在宝元年间的负担大概是 80 钱。在庆历年间的负担大概是 110 钱。

河东路在崇宁年间,人口大约 124 万,户口大约 16 万,推算河东每户在宝元年间的负担大概是 65 钱。在庆历年间的负担大概是 74 钱。

陕西在崇宁年间数字,人口大约 124 万,户口大约 16 万,河东每户在宝元年间的负担大概是 65 钱。在庆历年间的负担大概是 74 钱。

看似这个税负不大,但在农业社会都是以农民收入是以实物为主,钱是不多的。要知道在二十多年后的熙宁变法年间,青苗法中允许最普通的五等户借贷一年摊派 1000 钱都让民间苦痛不已。

所以谏官蔡襄才会说:自从西北战事以来,各种军费均出自于地方,而现在是“内则帑藏空虛,外则民财殚竭泽,嗟怨嗷嗷,闻于道路” 。庆历四年,改任皇帝秘书的知制誥田況谈到了当时西北军事物资运送之艰难,他指出,自西北战事以來,在鄜延一路(即今日延安,洛川一带),特别苦于物资转运之患,两年之內,兵夫役死冻殍达逃亡到了九百多人。道路吁嗟,谓之地狱。

而巨大的兵力消耗也在拖累着农业为主的人力资源。梅尧臣(时年约 40 岁左右)的诗在描绘当时征兵的情形中说:“谁言田家乐,春税秋未足,里胥扣我门,日夕苦煎促”。二十多年后,司马光回忆当时的情形说,因为缺少兵源,只能在陕西本地征兵,每户三丁中选一丁从军,造成“骨肉流离,田园荡尽”。长安此时已经破败,即使在三十多年后的熙宁年间,司马光等离开东京的失意官员,也只是呆在洛阳。关中已非唐时盛景。诗经说的残破的洛阳“彼黍离离,彼稷之实。行迈靡靡,中心如噎”或许此时正有点类似长安的风景。

所以当战事一起,财政物资大量需求,便造成地不分南北都遭受冲击。范仲淹不可能不知霍去病绝漠远征的功勋,也必定向往唐太宗“天可汗”的辉煌,但范仲淹看透的宋朝国力的外强中干,也意识到了西夏不可久持的虚弱的经济。所以他反对贸然轻进而主张积极防御,也现实主义地认识到,花费少量的岁币,而与西夏达成合议,换取永久的和平是一个较好的选择。他说,越州一地的税收就有 30 万,而“费一郡之入,而息天下之弊”为什么不能做呢?

因此在各种压力下,宋夏开始了和议谈判。时任谏官的张方平的话道出了当时包括皇帝在内的大多数人的意见,他说:“今边事之费,岁课千万,用兵以来,杀戮不啻十万人。所以自古以来,论边事的人莫不以和戎为利,征战为害。”双方都意识到,这样无休止的拉锯战谁也没有好处。在合议过程中,元昊总是边打边和,期盼能从宋手中拿到更多的利益。

庆历四年 10 月,双方最终达成合议,元昊称臣,但可称为夏国主,宋赐西夏绢银茶等物资。

宋夏和议前两年,庆历二年的夏天,双方军事对峙非常紧张时,时年 35 岁任集贤校理的欧阳修在一篇上疏中,详述了当时的应处理的急务,比如,兵将不强,财用不继,行事不决等等,而造成这些问题的根本缘由,就在于朝政“因循于上,万事弛慢于下”。欧阳修恳切地说当下局势是“人心怨于内,敌国攻于外”,积弊已经如此严峻了,绝不是迟疑纵容的时候。

其实在宋夏战争之前,诸多官员均陆续对朝政弊端提出类似尖锐的批评,但是,仁宗或更早前垂帘的刘太后均无提出具体举措更张。宋夏战争所暴露出来的军政问题所带来的安全危机,加上巨大的财政压力,如同催化剂,让过去被刻意忽视的问题再次显现出来。而且如果这些问题不解决,那么朝廷的巩固便成了问题。

此时宋朝在庆历时所面临的这些积贫积弱的问题,其实是庆历年前的诸多管理体系而未随时代变化而更正,墨守家法成规所导致。在和平时候,这些问题的解决可能并不迫切,但战事一起,各方压力下便使得各种的问题显得亟待解决。欧阳修的同事苏舜钦也指责当时的执政大臣是“不肯主事,都是为自安之计。无定策决议,奋不顾身者” 。

所以当局势变缓,加之庆历三年(公元 1043 年)三月,保守因循的宰相兼枢密使的吕夷简因年老体弱而请辞。于是当月在调整完新的执政团队并增选欧阳修等人为谏官后,仁宗特意派遣内臣到西北,告诉范仲淹,韩琦,准备在在边事稍宁后,提拔他们进入两府任职,仁宗还特别强调,这样的安排,是他自己的意思,而非其他人的推荐。不久后,即任命范韩两人为枢密副使。

负天下众望的范仲淹和韩琦被急切想要挽救危局的宋仁宗擢升进入两府执政大臣序列。 而此时,金戈铁马的艰难或许可以靠意志力扛之,但面对纷乱复杂的朝政,就需要另一种智慧了。在范仲淹等人踏上回京的归途,开始他们的锐意革新的旅程前,我们再先来看下,他们面临的是怎样的朝政制度与现实问题。