| 现代艺术150年 | 收藏 |

18 极简主义:无题,1960—1975

现代艺术150年 作者:威尔·贡培兹

它们安静地伫立在那里,仿佛在思考。对于这些,我们并不陌生,甚至曾经与之面对面交流过。你知道,它们具有凯芙拉(凯芙拉是一种芳纶纤维材料产品的品牌,因材料良好的性能而被广泛用于军事领域。)的内在力量,在坚定的原则问题上从不需要炫耀或妥协,并具有一种令人肃然起敬的气场。就我的经历而言,它们从不浮华,总是展示出良好的形态,身上散发出的矜持之风,使每个围在它们身边的人变成了喋喋不休的傻瓜。它们微微具有冷峻、不可知的气质。

我当然是在谈论极简主义派的雕塑。那些由工业材料制成的边缘平直、朴素得近乎无情的三维立方体和矩形体,端坐在美术馆地板或墙的中央,占据着那里的空间,还有你。它们是1960年代的产品,同属那个时代的还有学生示威和自由恋爱。只不过这些简洁的艺术品更多是与沉思默想有关,而不是澎湃的情感。它们克制,有一种实事求是的精神,这与它们周边世界正在发生的所有空谈和唠叨形成鲜明的对比。

极简主义是在许多影响下诞生的,从宾夕法尼亚的铁路,到安德烈·布勒东的超现实主义。在极简主义的混合体中,有许多包豪斯冷静的现代主义美学,还有大量俄罗斯的构成主义。由于这些雕塑明显具有被动性,它们实际上与行为艺术有很密切的联系,由你,即观众,扮演着表演者的角色。因为在有关艺术家看来,只有当我们这些观众在室内时,他们那些赤裸裸的作品才真正地“活起来”或拥有了生命。只有这时,雕塑才完成了它们被创作的初衷:影响它们所处的环境,更关键的是,影响环境中的人。在这种情形下,我们并非仅仅欣赏它们棱角分明的优雅,而且还意识到它们的存在如何改变了我们以及我们所在的环境。

当我用“雕塑”这个词来描述极简艺术家的三维作品时,心中有点不安:因为它常常让人联想到艺术幻象,所以这一领域的艺术家基本上已经遗弃了这个术语。在这些艺术家看来,传统雕塑就是关于幻象的艺术,把原始材料人为地加工成看起来像别的什么东西(比如把一块大理石雕刻成人物形象)。这群追求事物原貌的极简艺术家对此感到厌恶。如果他们用木头、钢铁或塑料做了一样物件,那就是它了——木制品、钢制品、塑料制品,没什么别的。他们想出各种他们觉得能更好描绘他们作品的词。最初备受欢迎的一个词是“物体”,尽管不是完全没有道理,但也不够形象。毕竟,雕塑也是物体。后来的两个提议也遭遇了同样的难题,即过于拘泥字面意思,第一个叫“三维作品”,第二个叫“构件”。最后(肯定是已经绝望了),“设计提案”这个词得到青睐。在任何情况下它都是一个相当谦卑和推测性的词,除此之外,它在描述一件占地2.5平方米的金属体时毫无意义可言。这并非是个提案,它是一项声明。因此,为方便起见,我将有违这些艺术家的愿望,将本章讨论的所有具有一定地位的极简艺术家的作品归在同一个词下:雕塑。

由极简艺术家创作的艺术,从某种意义上说,与其他任何时期创作出的任何艺术并无不同。艺术,在某种程度上永远是关于如何从杂乱中理出条理。它可能是风格派网格体系有条不紊的构成原则,也许是立体主义互有关联的平面。即使是达达派的无政府虚无主义,也旨在消除世界上的衰败与颓废以建立一种新的世界秩序。其目标总是相同的:希望掌控生活。对于极简艺术家来说,简言之,就是希望在使生活规范有序这一点上,起到比过去艺术运动更大的作用。这一运动人员名单上全是美国人,均为男性,都是白人,对此你可以说,就其齐整、严格和简化的特质而言,相当“极简主义”。

这又是现代艺术中的一个“男士俱乐部”,当你观察与该运动有关的艺术家时,很容易就能看出来,他们显然都是男性。参与其中的艺术家喜欢创作那些对他们而言具有机械般冷酷特性的严肃作品,对这些作品的制作细节的关注程度之高,堪称痴迷。然而,人们几乎觉察不到艺术家之手和他们的存在。他们站在作品之外,经常把自己的艺术装配得像一件工业产品的样子。当极简艺术家创作雕塑时——他们的大部分时间都在创作雕塑——生产出的物件丝毫没有什么浪漫气息,如勾起人们联想到艺术家怎样费尽心血地去雕刻一块石头。他们的手没有流血,额头也没有滴汗。别的人倒是可能流过汗、滴过血——电焊的,上螺栓的,安装他们作品的——但不是那些艺术家。

他们的工作更像建筑师:制订计划,下达指令,监督生产。这没有什么错。伟大的佛兰德斯大师彼得·保罗·鲁本斯就有许多助手为他作画,但他招募帮手来提高生产力(这证明了身兼商人的艺术家并不是沃霍尔、昆斯、赫斯特的发明),为此他还教导工作人员去模仿他的风格。极简艺术家试图反其道而行之。如同美国的波普艺术家一样,他们想抹去他们所有的痕迹,去掉作品中任何表露个人情感、主观性或作者身份的迹象。

他们的目的是迫使参观者集中精力应对面前的实物,而不是把注意力分散到作者的个性上。有些艺术家如唐纳德·贾德(1928—1994),甚至不给作品取名,以防它们分散对作品的注意力。因此,我们遇到的贾德的大量作品都拥有同一名称——无题,通常只有一个创作日期,以便人们缩小搜索的范围。这可能显得愚钝,可贾德像其他极简艺术家一样,相信应该去除一切无关的细节,他说:“某物所具有的成分越多,这些成分的排序就越成为作品的中心,因而远离了作品本身的形式。”

贾德起初是一名创作大型抽象表现主义画作的艺术家,他的画作经常使用一种称作镉红的血一般的颜料。虽然不久后他就放弃了抽象表现主义和画架绘画,但他从未停止过使用镉红。他离开画布的理由来自他的极简主义哲学。对贾德来说,在画布上绘画的问题在于,观众难以将画布和上面的图像看做一个整体。当我们观看一幅绘画时——即使是一幅平面单色抽象作品——我们只琢磨上面的图案。我们不会想图案是画在什么上,何必呢,毕竟这不是关键所在。但当我们早起,穿上衬衣和用毛巾擦脸时,我们会把它们的材质和任何印在上面的图案当成一个统一体来看待。而贾德所追求的正是这种“统一性”或叫“整体性”的概念,以使他的作品统一为单一而无所不包的物体。他在雕塑中找到了答案。

《无题》(1972,彩图27)是一只敞开的、经过磨光的铜箱,高不足1米,宽1.5米多一点。贾德在箱子的内壁涂上了他钟爱的镉红色瓷釉,并且,哦……就这些。《无题》不象征任何东西,也不暗示任何意义。它是一只内壁为红色的铜箱。但它是一件艺术品。所以,它的意义何在?答案是,它仅仅供你纯粹从美学和材料的角度观看、欣赏和评判:它看起来怎样,它使你感觉怎样。没有对作品进行说明的需求——没有隐藏的含义需要寻找。在我看来,这让观众得到了解放。这次,不需要技巧和专业知识,只需做一个决定:你喜欢还是不喜欢?

我喜欢。

我发现它简洁得令人陶醉,铜箱富有质感的表面令人感觉温暖、引起人们共鸣,外围的锐角相当优雅,如激光般精准地切入周边的空间。走近这只铜箱,你会看到一团薄雾般的红色火山蒸汽从敞开的箱顶升起——突出了铜箱剃须刀般锐利的轮廓。如果你屈身向下观看它的内部,你会看到,由箱底镉红色造成的薄雾效应与朦胧的光线一起充满了里面的空间,活像晚夏的夕阳。内壁的铜墙好像浸泡在红葡萄酒中。这就是在你凝视它反光的内部片刻后将产生的感觉,随着发光的铜表面施展其“光学魔术”,最初你看到两个立方体,而后三个,再后就是一个这些立方体组成的通道。

此时,你很可能会站直身子,好好看看它是怎么制作出来的(能工巧匠根据贾德的详尽说明做出来的)。而且你会看到所有的小瑕疵,包括铜材本身的凹痕、压痕和抓痕,箱子两侧制作的方式也不尽相同,有几个螺栓拧进去太深。这些是生活中我们如何努力也难以掩饰的不尽如人意之处。往回撤一步,再绕着铜箱走几圈,你会为铜材如何强化了你对周围光线变化的感知而惊讶,而这又相应加强了你对身边整个物质环境的敏感度。这时,当你漫步走开去看看别的什么——对此我可以肯定——你会回头再看最后一眼。而且你会永远忘不了,你见过唐纳德·贾德的铜箱,因为它就是那么美。

贾德一直在抵制那些可能干扰材料性质或干扰观众纯粹视觉体验的因素。这件作品是干什么的,贾德的雕塑目的——不管大的还是小的——又何在,一定程度上就是要让观众进入现在时。没有需要弄懂的故事和寓言,没有让人分心的东西。贾德认为,波洛克作品中充满了偶然性的泼洒,已经完全实现了艺术家对于“偶然”概念的全部探索。他想当然地认为“世界是百分之九十的偶然和意外”。那是他的起点。而贾德简化其作品的原因则在于:去掉偶然。

尽管如此,他还是用他的“堆叠块”抓住了偶然,如1967年的《无题》(《堆叠》),类似十几块无支撑的搁板,一块高于一块地从墙上伸出来。假如你的首要目标是展示一个简单的单件作品,但是你选择把一件雕塑以支离破碎的状态呈现出来,这是一种很冒险的做法。但这位艺术家泰然自若地做到了。每块搁板,或叫阶梯,都是用电镀铁制成,用工业漆上了绿色。这12个板块皆由新泽西金属工厂制造,大小相同。在创作过程中,贾德竭力与抽象表现主义的宏大姿态保持一定的距离。

他是在反抗艺术家的笔触能传递某种内在真理的浪漫神话。贾德是一位典型的理性主义者。他在用重复性来动摇这样的概念,即每个绘画动作从某种意义上说都是重要的和值得注意的。而这——他认为——只能在抽象统一体中实现。通过《无题》(《堆叠》),贾德成功地使12个独立的元素呈现为一体。实际上有24个独立元素:12个阶梯,还有12个阶梯之间的间隔。每块阶梯进深22.8厘米,两块之间的间隔22.8厘米。不像传统的雕塑,这一作品没有等级之分,最底下的一层(基座)与最上面的一块(最高的风景)具有同样的价值。所有一切都由某种不可见的东西拢在一起——这正是贾德的才华所在。他称之为极化作用,我叫它张力。

相似的理念可以在弗兰克·斯特拉(1936年出生)的绘画中找到。他比贾德年轻了近十岁,但也是以一名抽象表现主义者起家,几乎走过同样的历程,和贾德一样,他为他们那个年代的艺术局限性而感到失望。23岁时,斯特拉已决定从事简化版抽象表现主义的创作,而这将奠定他作为一名重要艺术家的地位。多萝西·坎宁,备受尊敬的纽约现代艺术博物馆馆长,1959年在纽约一家画室发现了年轻的弗兰克的画作《黑色绘画》,并被它们的简单和独创性吸引。

其中一幅名为《理性与卑劣的联姻2》(1959),由两个并列且相同的黑白图案构成。每个图案的中央是一条细细的白线(未上色的画布),向下延伸,足足有画面的三分之二长,形成画面中心点。围绕这一点,斯特拉用黑色粗线条画了一个门框的形状(或者是倒写的字母U)。然后,他以此为中心向外重复着这一过程:一条门框形的黑粗线条,跟着一条细窄的留白围绕着这条黑粗线。结果是一幅与细条纹西服相差无几的图案。

坎宁正在为博物馆策划一次展示美国先锋派艺术新兴趋势的展览,决定将斯特拉的作品列入其中。一同展出的还有劳申伯格的“混合体”和贾斯培·琼斯的《目标与旗帜》(它曾给过斯特拉灵感)和几位其他艺术家的作品。此次称为“16位美国人”的展览(1959年12月—1960年2月)将成为艺术界一个传说,它也被视为一个重要的节点,自此以后,现代艺术开始挣脱早期抽象表现主义情绪化绘画的束缚。评论家们没有表现出过多的热情,特别是对斯特拉的绘画,其中一人把它们描绘为“无法形容的乏味”。贾德并不这么认为。他十分清楚斯特拉所要达到的目标,因为他正尝试通过雕塑实现同样的目的。这就是实实在在,就是直截了当,或如斯特拉所说,“你看见了什么,就是什么”。贾德的解决方案是削减成分,使其简化。斯特拉的答案是“对称性——使它到处都是一个样”。这是极简派的路子。

像贾德一样,斯特拉希望在自己绘画中根除所有的幻觉。无论是在黑白还是彩色绘画中,他都致力于这一点,比如他《鬣狗爵士舞》(1962)一类的作品。他在其中有序地使用了11种颜色(黄、红、绿、蓝色调),画了一个令人费解的图案,该图案呈螺旋状,由画面中央盘旋上升至画的右上角,巧妙地颠覆了构图的对称性。这表明斯特拉在玩弄切分音的概念:此时节奏出人意表地偏离了自己的均匀性。这幅画受爵士乐手杰利·罗尔·莫顿的一首乐曲的启发,斯特拉也以这首乐曲的名字命名了自己的作品。它也显示出斯特拉与他所出身的抽象表现主义之间已多么不同。尽管他的绘画完全是抽象的和表现性的,但显然是预先计划的。波洛克相信应该让他的无意识向前猛冲,并抓住超现实主义的下意识行为。而斯特拉更接近观念主义艺术。他从未不经计划、不经理性思考就做任何事。对他来说,这些思考确实是最为关键的,而任何人都可以是这幅画的创作者。斯特拉对极简主义的影响是巨大的。他给贾德以才智上的激励,他对雕塑家卡尔·安德烈(1935年出生)的评论改变了这位艺术家的一生。

这件事发生在1950年代末和1960年代初期之间,当时,斯特拉和安德烈在纽约共用一间工作室。那时,安德烈对斯特拉的对称同心绘画已开始着迷,同时他也是康斯坦丁·布朗库西的拥趸。他正在创作一根具有罗马尼亚雕塑家原始风格的木制图腾柱。当他正在木头上雕刻着相称的现代几何图形时,斯特拉漫步过来,称赞他所做的“好极了”。而后,斯特拉绕到安德烈还没开始加工的木头的后边,说:“你看,这也是一个很好的雕塑。”这下,有的人可能会感到稍被冒犯,花了那么长时间在一面凿切,却被告知没动过的另一面也一样好。但安德烈不这么觉得,他同意斯特拉的观点,说:“它确实比凿过的那一面好多了,真的。”经再三考虑,他感到他的手工实际上已经降低了那块材料作为一件艺术品的价值。后来,他回忆那一刻时,说道:“从那时起,我就想,倘若我再有一块木材,我不会去凿它……我要用它们来切割空间。”

他真这么做了。对安德烈来说,他的雕塑变得更接近我们现在所谓的装置,即这件艺术品的创作完全为了回应和影响它们所处的空间及空间里的人。当他的某件雕塑准备在美术馆展出时,如果可能,他都喜欢亲临现场。对安德烈来说,对雕塑的精准定位是他作品的一个重要方面,还有它“切入”美术馆空间的方式,并由此决定着它的总体构成。因此,一个艺术家要创作的是与周围环境互动的艺术品,那么,对于他而言,要是他的雕塑极易被人忽略,也够令人惊讶的。像其他极简艺术家一样,安德烈也摒弃了使用基座的主意,将他的作品直接安放在地板上。这是为了增加“直截了当”的感觉,并使他的作品与过去的造型雕塑拉开距离。这在原则上是不错的,但对于那些以小件的或平面的工业材料进行创作的艺术家来说,就有些小问题了。他实际上是把他的雕塑做成地板的一部分,这固然有创意而且非同寻常,但其结果很有可能被人们完全忽视。我见过许多次这样的情况,一个博物馆参观者在场馆里漫步,它正在展出斯特拉的一件地板雕塑,但他毫不觉察地从上面走过,就好像踩在一块门垫上。

卡尔·安德烈最出名的作品可能是《等量物8》(1966),把120块耐火砖摆成两层的矩形。泰特美术馆因在1976年展出这些作品而饱受媒体的抨击。这一雕塑展现了安德烈极简主义作品的特点,例如,尽可能用工业原料,各组成部分之间或整个构图内没有等级之分,采用英制尺寸等。作品完全抽象,直白简洁,排列对称,深思熟虑,褪尽雕饰。艺术家尽可能把作品制作得不带个人色彩,以不给参观者任何有关他个人的暗示,或“读懂”雕塑的机会。他不想让我们觉得《等量物8》是其他东西:它就是120块排成矩形的耐火砖。

不像其他的极简艺术家,也几乎不像任何其他艺术家,安德烈不用螺栓、胶水、油漆或捆绑,来把每件艺术品的单个构成元素黏合在一起,它们仍然是松散的。但与此同时,它们又是连接的,但不是物理上的连接,而是贾德《堆叠》系列雕塑意义上的一体。两位艺术家在这一点上是一样的:他们的作品都是关于总体,而不是部件。不将部件绑在一起(但确实将它们一个挨一个或一个压一个地安放在一起),安德烈实际上在他每一个体元素间形成了像贾德在《堆叠》中每块油漆板间留下的那种张力。不同部件之间的空隙使它们看起来更像一个实体,具有更强的聚合力。

安德烈追求“整体性”的方式确实有它的问题。比如,参观者把安德烈雕塑中的一块藏在他或她套衫里带走,这样的事不是没发生过。他们感到很可玩,安德烈却相当恼怒(还有当事的博物馆或美术馆)。特别是在1960年代初他刚出道时,资金拮据,材料昂贵并且很难获取。穷困潦倒之时,他甚至还在宾夕法尼亚铁道上当起了货运司闸员和售票员,以补充他作为一名艺术家那不多的收入。铁道上的这一工作会给他带来名声和一种如果算不上富裕、也必然很舒适的生活。

我们通常将雕塑和垂直的形态联系起来。但安德烈的并非如此。如我们所知,他更多的是一个水平式的人:这一品味是他在铁道上工作的那段时间里发展起来的。当身处司机驾驶室往轨道上看时,那些绵延不断的生锈铁轨和均匀排列的水平枕木,犹如不断重复的标准单元,安德烈从中看到了可能的雕塑形态,那些标准单元完全可以作为他的艺术基石。以《144块镁方砖》(1969)为例,其中共有12行、每行12块方形镁砖(他还制作了分别为铝、铜、铅、钢、锌共五种版本的砖块),共有144块。镁砖都是12英寸(30厘米)见方,排列成一个大的正方形,横竖均为12英尺(3.6米)。我们回到卡尔·安德烈的等量物上。唯一不同的是,这一次他请参观者踩踏他建在地板上的雕塑,因而它“变成发生在自己身上的每件事情的记录者”。不过,他还有别的意图。他希望踩踏镁砖的经历有助于参观者得到有关这种材料物理品质的感受。

这是一个可追溯到俄罗斯构成主义者,特别是弗拉基米尔·塔特林的理念,而卡尔·安德烈正是此人的粉丝。在他的《角落的反浮雕》作品中,塔特林去除了这件艺术品所有的象征意义,鼓励参观者去琢磨该物品的制作材料以及这些材料对它们周围空间的影响。这是一种非常接近五十年后美国极简艺术家所采用的方法。在这一点上,他们爽快地承认了这位构成主义者在极简主义发展中起到的作用。这种推崇之情,没人比得上丹·弗莱文(1933—1996),他将39座雕塑献给了这位构成主义的创始人。

当塔特林使用20世纪初期的现代建筑材料(铝、玻璃、钢铁)来制作作品时,弗莱文则选择商用荧光灯管作为雕塑的材质。塔特林对材料的选择是出于对新俄罗斯共和国革命目标的支援,而弗莱文的则是参考了艺术史并结合了当代评论。光线,当然一直是艺术实践的固有部分。在基本层面上,一名艺术家只有在光线下才能观察和创作。卡拉瓦乔和伦勃朗用戏剧般的明暗技法来突出光影反差,创作出非凡的绘画。从特纳到印象派的艺术家们倾其一生试图捕捉光线那稍纵即逝的效果。曼·雷将他的实物投影和中途曝光的摄影创新形容为“用光作画”。还有包含宗教和精神内涵的光:“要有光,就有了光”,“上帝看见了光”或者“我是世界之光”。

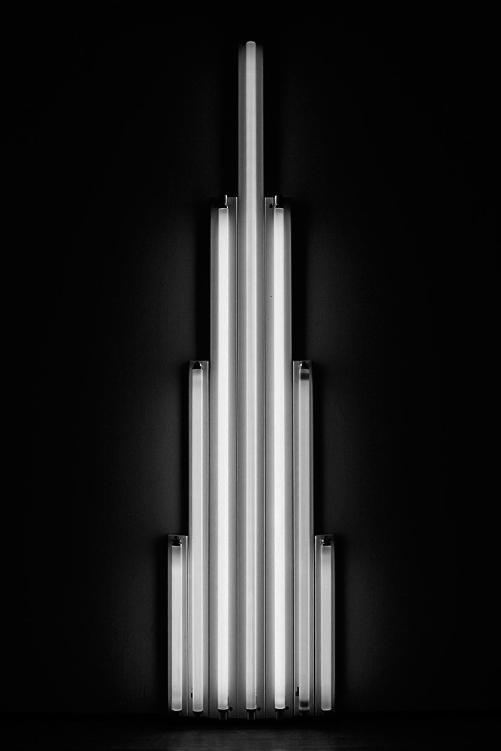

相比之下,弗莱文认为自己的荧光灯是“无名的、不光彩的”:一个只能“带来有限的光”的时代图标。他喜欢它,是因为它那不带个人色彩和大规模生产的特质,认为它是一种连接艺术与生活“日常关怀”的材料。但对其他极简艺术家,他则坚称,他的作品没有隐藏的含义。“它就是它,没有其他任何别的。”他如是说。那些荧光灯管是他“玩弄空间”、改变房间形象和观众反应的一种手段,并且从1963年以来一直是他制作艺术品的主要工具。他在长达25年的时间里所创作的献给塔特林的诸多作品是最为著名的系列,第一件创作于1964年,最后一件是1990年。它们都有同样的标题——《献给V·塔特林之纪念碑》——虽然在设计上稍有不同。

《献给V·塔特林之纪念碑1》(图28)是系列作品中的第一件,含有七个靠墙固定的荧光灯管,以最高的一个(2.5米)作为雕塑的中心。其余六个以每边三个的方式对称分布,从高到低排列。其效果看起来就像是1920年代曼哈顿的摩天大楼,或是那座未建成的斜塔《第三国际的纪念(塔)》(1920):据信,弗莱文就是基于后者创作了这件作品。但弗莱文并不这么认为。在一次对这位超级认真的极简艺术家而言少有的轻松时刻,他说,把这件雕塑称为纪念碑意在开个玩笑,因为制作纪念碑的是诸如家用照明这样易毁的一次性材料。

尽管这些材料不怎么样,但当作品安装好,荧光灯通上电发出明亮的白光时,它便产生了预期的效果。美术馆参观者进门看见这件靠墙而立的作品,立马对着它排成一条直线。就像是卡夫卡的小说《变形记》再现人间,观众好像都变成了昆虫一般,纷纷凑近弗莱文那温暖明亮的灯光。作品之所以取得了显著的成功,正在于此。弗莱文的目的是让他的荧光灯管雕塑对其展出的空间产生影响,如贾德用他那些作品所做的一样。这是极简主义的使命。

当索尔·勒维特(1928—2007)于60年代初在纽约现代艺术博物馆的书店工作时,正是丹·弗莱文帮助他发现了削减的极简主义理论。他在那里碰到几名正逐渐崭露头角、在博物馆干着杂活的艺术家,其中一位就是丹·弗莱文。弗莱文谈到了艺术、纽约,以及抽象表现主义艺术家在他们的作品中是怎样过于自我和“在场的”。他向勒维特展示了他的灯光作品,并为这位书店助理指出了一条追求自己艺术抱负的道路。

对勒维特来说,这些理念是至高无上的:观念才是艺术品,它的实现只是短暂的愉悦。他不在乎他策划的一件艺术品被毁坏,没有它,他照样生活——要紧的是放在他抽屉里写着观念的那张纸。若是这样,何必像贾德、弗莱文和安德烈那样操心去监督作品的制作?他仅需发布一些书面指示,放手让别人去干即可。

如果那些他雇来制作网格和系列白色立方体的艺术家和技工,因他的注释不够精确而无法确定如何工作时(他们经常会遇到模棱两可的短语,如“勿碰”或“直线”),勒维特会很乐意让他们按照自己认为合适的方式去解读他的意图。实际上,他鼓励他们这样做——把这种干预看做是创作过程的一部分。他对因制作他的作品而做出艺术贡献的人是如此支持,甚至经常将他们作为合作者写在展墙上,并以此帮助他们建立自己的艺术生涯。勒维特之所以如此,部分是因为他是一个谦卑而大度的人,同时也是为了声明自己对艺术的看法。

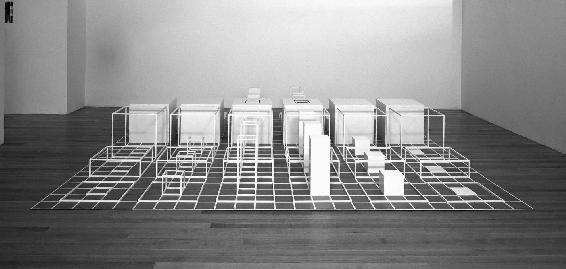

他与生俱来的温情和友善,令他的雕塑臻于纯粹。1966年,他推出了作品《序列工程1》(《ABCD》)(图29)。这是一幅由几个白色矩形方块构成的雕塑,有的块是实心的,其余则是那种能让人联想起脚手架的敞开式框架。那些立方心的体积大小不一,但没有一块会比膝盖高出多少。所有这一切都安放在一块铺在地板上的巨大方形灰色平垫上,垫子上画着白色的网格线。立方体放置在网格内,雕塑的整个构图让人联想起从空中俯瞰的纽约城。

勒维特这次创作的理念是想搞清楚,为什么有些东西在某种情况下可以看起来既有条理又整洁,而在另外情况下则是一团糟。对于一件由白色立方体构成的艺术品而言,这貌似是一个奇怪的问题。但勒维特说,他的目的“不是去指导观众,而是为其提供信息”,并由此希望他的思维变得像他敞开的立方体一样清晰和直接。他的个人宣言是“再造艺术,从头开始”,看来《序列工程1》(《ABCD》)是一个很好的起点。

如他允诺的那样,他从头开始创作这件作品。他在一张纸上画了一个立方体。而后再画一个,再画一个,直到纸上画满立方体。他发现这些立方体排列有序,相互关联。直到把它们做成三维体,安排成一件雕塑时,他所看到的只是一团杂乱,他宁静的心境也因此变得焦虑不安。自己的设计给勒维特造成了棘手的视觉难题。他确信,解决这个问题的办法就是围绕雕塑慢慢踱步,从不同角度、用不同思路观察。随着他的眼睛适应了眼前的混乱,获取的信息也不断增加,那一度令人费解的随意摆放的立方体景象,逐渐化为他眼中一套颇具吸引力的系统。那些开放立方体使视线得以穿过作品,整个房间也随之变得明亮起来,其空间显得比实际的更大了。与此同时,那些实心立方体扮演着视觉路障的角色,把眼睛和心灵拉回到雕塑上。

《序列工程1》(《ABCD》)是极简艺术作品的原型,你可以认为它是太空时代的艺术:精准、条理和无情的冷静客观。极简艺术家们与那些正设计火箭、把人类送到月球上的科学家们,在同一时间探索着某些同样的原则问题:物质、系统、体积、顺序、感觉和条理。而最重要的是怎样使它们与我们——这颗称作地球的奇异生命之球上的居民——相关。

极简艺术表面的平静,泄露了要为世界带来秩序与控制的艺术家们所感到的内在紧迫。他们并没有把这种冲动传递给下一代艺术家,他们在60年代嬉皮士运动中成长起来,而后在70年代石油危机的影响下点燃创作的欲望。这些艺术家将把艺术引向完全不同的方向。

极简主义标志着现代主义的终结。现在,艺术将步入一个后现代主义的新时期。