| 现代艺术150年 | 收藏 |

13 达达主义:混乱的秩序,1916—1923

现代艺术150年 作者:威尔·贡培兹

莫瑞吉奥·卡特兰(1960年出生)长了个大鼻子。我这样说并不是想让别人觉得我粗鲁,或对他有什么不敬,只不过是想告诉你,这是你见到他时会注意到的第一件事,可以说这是他的突出特点。不过因为他又高又苗条,带有拉丁风貌,长相英俊,那只大鼻子相当迷人,而且对一个兜售滑稽和荒诞的人而言,这多少是个讨喜而恰当的特点。

卡特兰是个艺术家。他那被证明叫好又叫座的滑稽场景,制造了一出出和善的视觉恶作剧,还带有一丝凄楚伤感的味道,为这些场景添加了些思想的重量。他是当代艺术的查理·卓别林:以小丑般的行为揭示了生活中的残酷现实。

我几年前见过他,当时我正准备在泰特现代美术馆举办一次行为艺术的周末活动,于是和他商量,看他能以什么方式参与进来。他提议给他的作品“Jolly Rotten Punk”(快活的坏蛋小流氓)——简称“Punki”——来一个突破。“Punki”是个满嘴脏话、身穿格子装的矮小木偶,基本上是迷你版的约翰·莱顿(又名约翰尼·罗顿),1970年代偶像级朋克摇滚乐队“性手枪”的主唱。控制木偶的人藏在“Punki”背后一个巨大的帆布包里,操纵着这个邪恶的小东西。

卡特兰的意思是,“Punki”应该从美术馆里的观众群里蹦出来,一视同仁地辱骂他们。你懂的,将观众从他们自满而狭隘的世界中摇醒。我认为这个主意光听起来就已很有趣,但若让木偶在外面绕着博物馆“问候”观众会不会更好?“不。”艺术家坚决地说。那行不通。“为什么不行?”我问道。因为“Punki”“离开博物馆的环境就没意义了”,卡特兰强调,“就不是艺术了。”说到这儿,他一定是看到了我眼中掠过的一丝怀疑,于是开始解释。

他说,自己所有的作品依赖于博物馆或美术馆内的环境,若换作其他地方,则不会给人以深刻印象。他以他更为著名的作品《第九时辰》(1999)为例,这是个真人大小的约翰·保罗二世的蜡像,拖着残腿躺倒在地,被一块陨石压在地上动弹不得,绝望地抓住巡游十字架以支撑自己的身体和精神。这是件滑稽雕塑,像《猫和老鼠》那样粗暴,但又十分好笑,带点蠢劲儿。然而作品的题目透露出其更阴暗的一面。第九时辰(下午三点左右)在许多信基督教的地方是传统的祈祷时间,这在《圣经》中曾被提到。《马可福音》(15:34)里写道,在第九时辰受折磨的耶稣向天呼喊:“我的神,我的神,为什么离弃我?”然后咽了气。那个躺在地上的“教皇”也怀有同样的疑问。

这件作品之所以震撼人心,并赢得如此之高的媒体曝光率,在于它被视为艺术品:一件雕塑。相同对象,相同材料,如果是个电影道具或商场的橱窗展示,很少会有人看它第二眼。但因为《第九时辰》作为一件艺术品被展示在美术馆里,所以2006年有人会为“被击倒的教皇”花了300万英镑,报纸会花大量的篇幅来讨论它的优点。当然,这有点好笑和荒唐。它也为卡特兰的艺术提供了他所要求的张力和争议。他利用了现代艺术博物馆和美术馆在我们的社会中享有的崇高地位。

作为一个艺术家,这是他的权利。美术馆面向艺术家,正像剧院面向剧作家和演员:它们提供了这样一个环境,公众愿意暂时放下不信任,允许一些在其他环境中不被接受或不予倾听的事物被诉说、被完成。这将今天的艺术家放在了享有特权的地位上,而支撑这种地位的,是信任——可能被滥用,就像生活中所有信任一样。这对我们这些观众而言一直是个忧虑,我们希望自己喜欢上现代艺术,但时刻保持怀疑和警惕,以防自己被耍。

在《第九时辰》中,卡特兰利用了人们对上帝的信仰,以及他们相信教皇比其他任何活着的人都接近上帝的观点——这一位置曾属于耶稣。但他同时也在质疑人们对于艺术的信仰,以及艺术如何在尘世成为一种崇拜——他在质疑我们新发现的信仰。他的“天外来石”同时摧毁了新旧两套信仰。

卡特兰戏弄着这个他赖以创作的世界,也戏弄着那些大方掏腰包让他这么做的人。就像他的“Punki”木偶和一般意义上的朋克运动,他那叛逆、不敬、挑衅的作品正是在有既定秩序的世界里才最能产生令人印象深刻的效果。这使得他成为今日达达主义的领导者,这一20世纪初的艺术运动由一群说德语的无政府主义知识分子发起,动机不是嘲笑艺术界,而是毁灭它。

第一次世界大战中发生的骇人大屠杀,使得最早的那批达达主义者怒火中烧。他们认为保守势力及其对理性、逻辑、规章和制度的过度依赖是造成一战的罪魁祸首,为此他们深感不满,冷嘲热讽,激动不已。他们提出,达达将提供另一种基于非理性、非逻辑和无法纪的可能性。

最开始,一切相当温和:一位拒服兵役的德国年轻作家雨果·鲍尔(1886—1927)在一战期间逃往中立的瑞士苏黎世。一安顿下来,作为戏剧演员和钢琴演奏家的鲍尔就开了一家艺术俱乐部,为了给“独立于战争和民族主义之外的人”提供一个“为其理想而生活”的空间。他在一家客栈的后面租了一间小屋,而这家客栈恰巧和弗拉基米尔·列宁当时住的地方位于同一条狭窄街道上,那时列宁正规划创建新的俱乐部。

鲍尔以启蒙运动中的讽刺作家伏尔泰命名自己的俱乐部,伏尔泰的作品曾成为法国大革命的先声。1916年2月,鲍尔发表了如下的新闻稿:

伏尔泰酒馆。在此名字之下,一群年轻艺术家和作家结成友谊,致力于创造一个艺术娱乐中心。酒馆的想法是,艺术家嘉宾将出席每天的聚会并进行音乐表演。欢迎苏黎世的年轻艺术家,无论艺术取向,前来献计献策。

在所有鲍尔的回应者中,最引人注目的是一位名叫特里斯坦·查拉(1896—1963)的罗马尼亚诗人,这个热情暴躁的年轻人具有演讲天分,并且坚决要让自己的声音被别人听进去。在伏尔泰酒馆演出的过程中,查拉和鲍尔成了朋友,一个“正负相吸”的典型例子。鲍尔安静而具有颠覆性,查拉喧闹而倾向虚无主义,一个一触即发的组合。他们两个(在朋友的帮助下)引领的一次无政府主义艺术运动,走上了超现实主义的道路,影响了流行艺术,催生了垮掉的一代,赋予朋克以灵感,并成为观念艺术的基础。

他们把自己宣传为艺术少年犯,反对一切:反权威,反社会,反宗教,特别是反艺术。他们否定且鄙视现代主义运动,比如未来主义,虽然他们自身也是由此发展而来的。然而,不论他们多么浮夸和好斗,若不是将自己置于他们所强烈反对的艺术主流规则之中,达达主义者也无法获得他们后来拥有的恶名和影响。正像莫瑞吉奥·卡特兰所说的一样,他的作品必须放在美术馆里才有效,达达主义必须处于艺术世界中,它所传达的信息才能产生影响。那些反叛的达达主义者对这样的游戏规则心知肚明。

时值1916年,这意味着要宣告一个新艺术运动的到来,需要发布一份声明,因为大家都这么做。1916年7月14日(巴士底日,法国国庆)那一天,雨果·鲍尔在苏黎世瓦格大厅公开宣读这份声明,正式开启了达达主义运动。“达达主义是艺术的新趋势。迄今为止大家对其一无所知而明天在苏黎世人人都会谈论它,从这个事实就可以证明这一点。‘达达’一词来自字典,意思极其简单。在法语里它的意思是‘木马’,在德语里它的意思是‘再见’,在罗马尼亚语里它的意思是‘确实是’……一个国际化的词。人怎样达到永恒的幸福?通过念叨‘达达’。怎样变得出名?通过念叨‘达达’……直到发疯、失去意识。怎样摆脱新闻、蠕虫以及一切美好、正确、狭隘、说教、欧化而衰弱的事物?通过念叨‘达达’。”

查拉目睹了菲利波·马里内蒂那些煽动性十足的粗话为未来主义获得了关注和新闻报道。他也注意到,那个意大利人把对艺术史的激昂斥责与对现代技术近乎恶魔般的拥护巧妙地结合在一起。激情和歪曲貌似是制胜法宝。不过在查拉这里,他要疯狂责骂的对象是战争,而狂热推崇的对象是起始于巴黎文学先锋们的荒诞主义思想。

荒诞主义是一种由法国象征派诗人引领的反理性潮流,它始于19世纪后半叶的巴黎。保罗·魏尔伦、斯特凡·马拉美和阿蒂尔·兰波(一个早逝的天才少年,曾鼓吹“一切感官的狂乱”以成为“一个真正的先知”)是这一运动的主要诗人。他们相信,直觉和富有感召力的语言可以揭示生命的重大真实。

在他们的呼唤中,阿尔弗雷德·雅里(1873—1907)出现了,他还是一个学生的时候,就把在校时间都用于创作故事来戏弄发胖的数学老师埃贝尔先生。他和几个同学一起,将故事发展成了一部用木偶表演的荒诞戏剧。毕业后,雅里搬到了巴黎,继续修改他的剧作,同时靠自己的讽刺才华和聪明头脑成了一名职业作家,和阿波利奈尔及其周围的一群人做了朋友。在经历一时兴奋地开始,最后无疾而终的多次循环后,他那现名为《愚比王》的戏剧终于上演了。“愚比王”是剧中平凡的主角的名字:一个贪吃、卑鄙、愚蠢的人,是巴黎自以为是的中产阶级的滑稽化身。1896年戏剧首次公演的时候,戏一上来观众就喝倒彩,结束的时候观众简直要暴乱了。整部剧的第一句话“妈的!”——可以概括观众对它的大部分看法。没人见过和它类似的任何东西。快节奏的对话唐突、离奇、粗鄙,而且往往不知所云。剧终散场的时候几乎没人感到愉悦。

只有几个思想开放的灵魂除外,他们看到了它的实质:这是一部打破戏剧现有程式的作品。在以后漫长的岁月里,雅里这部荒诞的戏剧将会发展出一套完整的体裁,被命名为荒诞派戏剧。《愚比王》不单嘲弄了法国社会,也是一曲生命无意义的悲歌。它预示着塞缪尔·贝克特的剧作(最有名的是《等待戈多》)和弗兰茨·卡夫卡的小说的出现。而在这两人之前,它首先激活了苏黎世的达达主义者。

查拉和一帮艺术激进分子身穿奇装异服、头戴原始面具出现在伏尔泰酒馆,酒馆里鼓声不断,雨果·鲍尔不成调地敲打着钢琴键盘。他们语无伦次地呼喊着可以想到的任何语言,辱骂整个世界甚至自己的观众。一杯烈酒下肚,在虚无和恐惧的作用下,他们在酒馆里像没头苍蝇一样兴高采烈地跌跌撞撞,疯狂的表演化为狂野的噪音和胡乱的行为。

然而,这些并非一个被宠坏的孩子在发脾气,而是对孩子气的颂扬。成年人已将一切搞砸,更坏的是,他们还说谎。领导人承诺会给民众带来稳定的社会及这一社会所需要的政治合作、等级制度和社会秩序,而这一切只不过是海市蜃楼,是一个骗局。达达主义者期盼孩子眼中那种全新的世界秩序,其中,自私可以被包容,个人得到颂扬。达达主义或许通过愚蠢的卖相来表达自己,但这正是艺术运动最具智慧之处。而且,就像雅里的《愚比王》,意义正存在于无意义之中。

从表面来看,用三种不同语言同时大声朗读三首不同的诗显得很蠢。但他们的行为意在对战争进行辛辣的批判。就在他们朗诵之时,凡尔登战役的可怕面目正逐渐清晰,成千上万的人遭到了屠杀。达达主义作品中所表现的同时性具有象征意义,它关乎那些在战斗中失去生命的人,关乎不同国家、战争各方的人在同一地方同时死去,只有战争可怕的噪音陪伴他们,在黄泉路上安抚他们的心灵。正如雨果·鲍尔所说:“我们所展示的既是插科打诨,又是安魂弥撒。”

达达主义提出了一套基于偶然性的创作新机制,达达主义诗歌正是这种创作方式注入文学生命的体现。达达主义诗歌剪裁自报纸文章里的词语。剪下来的碎片被放入一个口袋之中,充分摇晃。然后,那些碎片被一一取出,按照出现的顺序依次置于一张纸上,得到一些莫名其妙的话,而这正是达达主义的精髓。他们的观点是,一首传统的诗(和诗人的高贵地位)从根本而言是虚假的,那是一种含义清晰的有序结构。而生活,是随机和不可预知的。

艺术家让·阿尔普(1886—1966),也叫汉斯·阿尔普,达达主义运动的发起人之一,觉得必须要表达出这种无序性。在最初的达达军团中他是唯一一位出身名门、备受认可的艺术家,在一战中像雨果·鲍尔一样逃亡至苏黎世之前,他是康定斯基“青骑士”的成员。阿尔普认为艺术家要尽可能远离控制,这样他或她才能创作出合乎自然之偶然的作品,同时抗拒人类给一切事物强加上秩序的危险冲动。

他的达达主义创作起点和毕加索和布拉克的拼贴画相关,他在巴黎时曾见过那些作品。将日常生活中“低贱的”材料纳入备受尊崇的艺术世界中,这一做法打动了他——他觉得这种行为和达达主义有相通之处。阿尔普发现,要想把拼贴画变成达达主义的艺术品,只需要改变创作方法。和布拉克及毕加索孜孜不倦地将那些“低贱的”材料排布在画面上的做法相反,他只是从高处撒下材料,让偶然性来决定画面的构图。

阿尔普的《根据随机法则排布的正方形的拼贴画》(1916—1917)是这种技法的早期实例,他通过投落这一行为来随意创作。在这个例子中,他将一张蓝色纸撕成不同大小的、大体上是长方形的一些形状,再对一张奶油色的纸如法炮制。接下来他让撕好的碎片自由散落在一张大卡片上,然后将纸片贴在它们掉落的位置上。反正他是这么说的。若你有机会看见那幅成品,会发现那些散布的长方形和正方形没有哪两个是互相重叠的,它们共同构成了一个平衡而愉悦得令人生疑的构图。人们不得不猜想阿尔普在其中也插了一手。不然他就是一个天赋极高的“投纸家”。

当战争结束的时候,阿尔普在回程途中穿过欧洲,会见他那些法国和德国先锋艺术界的老朋友。在路上他偶然遇见了当时尚默默无闻的艺术家库尔特·施维特斯(1887—1948)并向他介绍了达达哲学。事实证明,这次偶遇成就了施维特斯,在此之前这位画家的具象风格可不怎么成功。和阿尔普见面后,他开始发现世界上其他人弃如敝履之物同样具有艺术潜质。1918至1919年冬天,施维特斯用零散的破烂货创作出了他的第一幅拼贴画——被称为装配艺术品。

和毕加索与布拉克用工作室里的小零碎制作拼贴画有所不同,施维特斯对当地的废物筒搜刮一番,来创作他的装配艺术。电车票、扣子、电线、废弃的木材边角料、破鞋、破布、烟头和旧报纸,统统都被这个德国人收进他的达达主义艺术里。《旋转》(1919)是他那个时期创作的典型代表。他将木片、金属条、线头、小块皮革和碎纸板钉在画布上完成了这幅作品。最终呈现出的结果却惊人地优美、精炼,特别是考虑到所用材料之少、之随意。在被画成绿色和棕色的朴实背景上,艺术家将他的一干残渣碎片处理成一系列互相联结的圆,其上覆盖了两条呈倒“V”字形的直线。这是一幅由垃圾制成的具有构成主义几何美感的作品。

和热衷政治的塔特林对现代建筑材料的运用相比,施维特斯搜刮废物桶和垃圾箱进行艺术创作不过是小把戏。施维特斯将垃圾视为与那个时代相称的媒介。这不仅仅是因为战后上等艺术材料供应的紧缺——不像垃圾堆那样无处不在,而是废物碎片的运用本身是一个破碎世界之隐喻,艺术家认为,这个世界就像“矮胖子”(矮胖子(Humpty Dumpty)是一首英文歌谣中的形象,根据歌谣的描述,矮胖子应该是个人形的蛋:“矮胖子,坐墙头,摔了一个大跟头。国王的马呀国王的兵,都没法让它复原形。”)一样,再也无法回到完整的状态中去。

施维特斯继续创作了上百件这样的拼贴画,给它们冠以统一的名称“梅尔兹”,这是他对达达主义的个人理解。他从一本杂志上撕下“Kommerz und Privatbank” (商业和私人银行)的广告做拼贴画时,发现字母“Merz(梅尔兹)”是唯一剩下的部分,于是他发明了“梅尔兹”一词。意图很简单:用被丢弃的废物——或者如当下艺术界所称的“自然形态”之材料——使艺术与真实世界合二为一。他相信艺术可以从任何东西而来,任何东西都可以成为艺术。为证明这一点,他从那些装配艺术品——即使非传统,但它们至少还放在画框里呈现、打算挂在墙上展示——转移到了房子上。或者,更准确地说,转移到了“梅尔兹堡”里,这是施维特斯对一座用垃圾制成的房子的称呼。

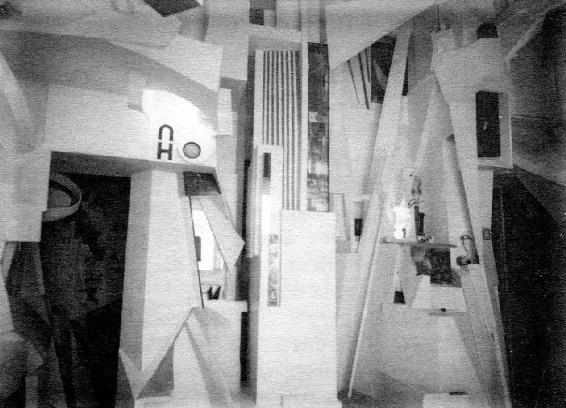

他在位于德国汉诺威的家里制作了第一个“梅尔兹堡”(图19)。这是一个存在于幻想中的杂合体创造物——部分雕塑、部分拼贴画、部分建筑。在今天它将被称为装置,但在1923年,这样的东西并没有一个确切的名字。那是一个废铜烂铁堆和洞室的组合,堆满了可能从任何地方、任何人那儿收集来的废品和残渣(有时候被拿了东西的人都没有意识到)。它勉强称得上是件“整体艺术品”,天花板上挂着几片木头,就像岩洞里的钟乳石,在旧袜子和切成几何形状的金属片中开了一条小窄路。施维特斯将其视为自己一生作品的高潮,继续建造新房间,并不断添加用废弃和偷来的材料制成的新“特征”,直到30年代中期他不得不逃离纳粹的魔掌为止。

“梅尔兹堡”毁于第二次世界大战,然而它的力量并没有消失。若施维特斯能活到2011年,去当年的威尼斯双年展——当代艺术的奥运会——转上一圈,就会亲眼目睹他在废料上所下的工夫并没有白费。至少有三个国家的展馆采用了“梅尔兹堡”的形式——大小如房屋的艺术装置,它们是由艺术家广泛收集来的废弃材料建成,每一个都是对这位古怪的德国艺术家的致敬。

正如我们所知,施维特斯把不讨好的日常物件化为艺术作品的实践并不新鲜。布拉克和毕加索已经这么做过,阿尔普亦然。但当马塞尔·杜尚于1917年把一个小便池变为自己“现成的”雕塑《泉》之时,他将这个概念推到了极致。他没有费丁点儿的功夫去改变小便池的物理外表,或是将其包含进一个更大的作品中(而施维特斯、布拉克、毕加索和阿尔普都这么做了)。这一举动让杜尚成了“达达主义之父”,即使他最初对这场艺术运动一无所知。

1915年,当德语区的先锋艺术家在苏黎世找到避难所之时,杜尚走了完全不同的方向:越过大西洋,来到纽约。1916年,他正坐在纽约的公寓里思考国际象棋的下一步怎么走,跟他下棋的法国艺术家弗朗西斯·毕卡比亚(1879—1953)发出一阵大笑。杜尚抬起头来,看是什么逗乐了他的朋友。毕卡比亚将引自己发笑的东西递给他,那是一本进口艺术杂志,着重介绍了伏尔泰酒馆那帮人吵吵闹闹的古怪举动和宣言。杜尚读了有关达达主义的部分,坏坏地一笑,将杂志还给了毕卡比亚。对这两个人而言,发现达达主义就像一个酒鬼得到了葡萄园的钥匙。两人都对无秩序和恶作剧有着不可遏制的渴求。

他们相遇于1911年秋天巴黎一个展览的预展上,那是一个愉快的时刻,杜尚对此评论说:“我们的友谊开始于此。”就像鲍尔和查拉,杜尚和毕卡比亚貌似不是一路人。毕卡比亚是个大人物,热情奔放,爱出风头,杜尚则是个矜持的书呆子。但他们都对生命的荒谬性着迷,一样乐于激怒保守的人,对女人都有着敏锐的目光,同样热爱纽约。

达达主义的理念引起了两位艺术家的共鸣,但它或许对杜尚的触动更深,毕竟他已经沿着与鲍尔和查拉相似的思路思考了一阵子。之前他已严格遵从随机之法则,创作了名为《三个标准的终止》(1913—1914)的作品。杜尚把一张长方形的画布涂成蓝色,面朝上平放于桌上。再将一条一米长的白线举在距离画布正好一米的上方,与画布平行。之后他让线落下,将线精准地、完全按照其落到画布上的样子贴在画布上,与阿尔普三年后创作《随机法则》的方式几乎一样。杜尚又让一米长的棉线落到蓝色画布上,重复了两次。然后他沿着各条线的轨迹将画布剪开制成了三个单独的模板,每条皱巴巴的线代表一个新的测量单位。

这个举动意义在于重新审视固定不变的以米为单位的法国长度测量系统。杜尚在质疑现存的教条和公认为标准的知识。一种标准长度具有三个不同的版本,正是这件作品的关键所在。若只有一个版本,还可被视为一个艺术家将一种新的测量方法强加于人,但三个不同的“标准长度”就使任何系统变得不可行。就像杜尚的许多作品一样,《三个标准的终止》与美学的关系不大,它更多的是关于观念。他对刺激观看者的眼睛并不感兴趣,他在意的是我们的思想。他将这称为“反视网膜艺术”。两年后查拉和鲍尔将相同的概念宣布为达达,而后世将把这理解为观念艺术。

在纽约度过了四年后,杜尚于1919年回到巴黎待了六个月。他见了老朋友,探望了家人,在这座他曾安家的城市的街道上漫步。在这样一次外出中,他偶然得到了一张莱奥纳多·达·芬奇《蒙娜丽莎》的廉价明信片复制品。后来,坐下来喝咖啡的时候,他从口袋里拿出明信片,在蒙娜丽莎神秘莫测的脸上画上了小胡子和一撮山羊胡子。然后,他签上名字和日期,在明信片底部的白边写下“L. H. O. O. Q.”。这无非是件涂鸦,一个对艺术和游戏感兴趣的人的一次小小娱乐。

但就像马塞尔·杜尚的众多旁白一样,他的信手涂鸦具有特殊含义。在当时,现在也一样,卢浮宫里的《蒙娜丽莎》被当作天才所画的宗教圣像一样来对待。正是这种对艺术和艺术家毫不犹豫的敬畏使杜尚感到困惑和恼怒,于是他丑化了那“神圣的”图像。就像所有优秀的喜剧演员一样,他用幽默来言说那无法言说的事情,在这个例子里那无法言说的就是:别把艺术太当回事。

杜尚没把艺术当回事。“L. H. O. O. Q.”本是一些无意义的字母,直到你将它们按照法语发音念出来,听起来像“elle a chaud au cul”,译过来则是“她的屁股热烘烘”。艺术家热衷于此类学童式的文字游戏。但面部的毛发作何解释?杜尚为什么要将她变为男人?他是在影射达·芬奇的同性恋关系吗?还是——或许——他自己的异装癖?这个法国人不会放过任何一个打破各种社会屏障的机会,这样看,颠覆个人性别也理所当然地成为了他的目标。1920年,他以女性形象盛装出现,化名罗丝·瑟拉薇,一个双关语。这个名字念起来像“Eros,c'est la vie”,翻译过来就是“爱(或性),这就是生活”。

杜尚马上跑到在纽约的达达主义者,他的朋友及同事,美国艺术家、摄影师曼·雷(1890—1976)的工作室里,让他为罗丝拍照。当罗丝(杜尚)身着华丽优雅的衣服摆出各种造型时,曼·雷的闪光灯欢快地闪来闪去。不久后,杜尚将曼·雷所拍摄的一张照片中罗丝的面部剪下来,放进了另一件充满神秘意味的艺术作品中。又一次,他的出发点是已经存在的物件——一个“现成品”。这回的现成品是空的里高(Rigaud)香水瓶,杜尚把原来的商标替换为自己的创作(使它变成了一个“经加工的现成品”)。

在杜尚新贴上的商标顶部是曼·雷拍摄的罗丝·瑟拉薇的照片,蓬松的一头黑发下目光妩媚地盯着人看。罗丝下面是一个虚构的商标名,“BELLE HALEINE”,意为“美丽气息”。再往下,用优雅的斜体写着“Eau de Voilette”(和通常的“eau de toilette”——“淡香水”不同),意为“面纱水”(即这款香水隐藏着诱人的秘密——对于杜尚而言就是他的性别)。在商标的最底部,杜尚列出了两个产地,纽约和巴黎——罗丝(和杜尚)归属的城市。

《美丽气息》(1921)是一件典型的杜尚式达达主义的反艺术作品。关于它的一切都是不真实的,它允诺的所有东西都不存在。瓶子里没有香水。它不会给你带来美丽气息,即使你相信了“面纱水”迷人的花言巧语和有关它的一切宗教涵义。杜尚或许是指圣母玛利亚的“面纱”和卢尔德那能医治疾病的泉水,或许是指隐藏了艺术之空虚的神秘面纱。不管是哪种情况,这玩意就是一件不值钱的废品,一个空瓶子和一个假商标。它是对物质主义、虚荣、宗教和艺术的批判,这些东西在杜尚眼里都是被没有安全感、没有信心或无知愚昧的人所崇拜的“假上帝”。

曼·雷为杜尚的《美丽气息》拍了张照片,两位艺术家随后决定将其当做他们第一期也是唯一一期《纽约达达》杂志的封面。杂志没有办下去(曼·雷离开了纽约,搬到巴黎生活),但《美丽气息》所传达的达达主义精神继续发扬光大。在一个将令杜尚会心一笑的充满讽刺意味的机缘巧合中,这件作品被时尚设计师和高级香水商伊夫·圣·罗兰买下。2008年设计师去世后,他的大量收藏被拍卖,其中就包括《美丽气息》,佳士得给出了将近两百万的估价。这大概会让杜尚忍不住窃笑。当拍卖锤最终落下时,作品卖出了令人难以置信的11 489 968美元。若杜尚知道这个成交价格,想必会放声大笑。

这也证明,尽管达达主义以纽约、柏林和巴黎为前沿阵地,成功地展开了一场世界性的反艺术运动,它还是不可避免地走向了失败。事实是,我们生活的社会比鲍尔、查拉、杜尚和毕卡比亚所试图改变的世界还要贪婪得多,而当下这个比以往任何时期商业化程度都高的艺术界正是它的缩影:21世纪的艺术家不再在阁楼里挨饿,其中一些人还是巨富,坐着喷气式飞机在世界各地转来转去,出现于这个或那个双年展上推销自己和自己的作品,还有一堆私人助理和公关前呼后拥。艺术在今天是一件生意、一种职业选择。这并不是说没有艺术家继续敲着达达主义的战鼓——比如,莫瑞吉奥·卡特兰就这么做着,但他们不再对人类冲突的种种恐怖后果做出激烈的回应,而是站在事物之外进行评论:超然的观察者——波德莱尔式的浪荡子。

达达主义需要冲突来保存其最纯粹的形式:查拉针对中产阶级,“性手枪”针对英国当局的保守。没有了冲突,这一运动就与之前有了轻微的差别,变成了其他东西:坚定依旧,叛逆依旧,不过更加微妙。1923年,达达主义转化成了超现实主义。