| 错失之爱 | 收藏 |

温泉疗养院

错失之爱 作者:兹旦内克·斯维拉克

在耶赛纽斯疗养院我的房间窗户外,是一座老公园。我始终愿意住这间屋子,因为在温泉疗养地,时间过得很缓慢,而公园里总有景物让我关切。男人和女人,成双成对或踽踽独行,他们在公园小径上,全都迈着疗养式的步履,全然不像在城市里那样行色匆匆。我能分辨出若干对伴侣,哪些是原配,哪些是在此地的民族咖啡馆(又称猎艳馆)里刚刚结识的。我观察鸟儿们,看它们毫无惧色地站在病人的手掌间,一口一口啄食从桌布上掸下的面包屑。还有小松鼠们,它们将前脚爪握举在胸前,像乞讨者那般撒娇讨要,用自己与生俱来的腼腆憨态换取食物。

我将大把的时间耗在对树木的观察上。沼泽地的土壤十分湿润,像是被水浸湿的海绵那般,这也是一些树木没有垂直于地面而歪斜生长的原因吧。但无论它们的树根在松软的泥土中多么不坚固,甚至在大风天里树干被吹得佝偻起身子,从地底深层传来咔嚓声,它们依然健在。在树的群体中还有“外来者”,从遥远的疆域移民至此,它们身上贴有拉丁语植物学名的标牌。

直到现在,公园才展露出创始人毛瑞尔博士所憧憬的景象。当初,他让人往此地栽上幼小的树苗时,想必是怀着一丝苦涩的,创始人通常活不到见证公园里树木葳蕤丛生的那一天。所以,有时候,当我望着枝繁叶茂的橡树搭起的拱廊时,会轻声对毛瑞尔念叨:您做到了,博士先生。

在我房间窗户的正下方有一个公用电话亭。现在几乎人手一部手机,鲜有人使用公用电话了。可是在那个年代,人们往往排起长队,不耐烦地敲击电话亭的玻璃,大家都觉得自己有权利向家人传达信息,告诉他们自己在疗养院过得很开心。有些人至今对电话亭难以割舍。一个有趣的现象是,人们大多以为,打电话时必须对着电话筒大声喊,尤其是长途电话,他们不相信这么远的距离对方能听清自己。所以我在房间里能一字不落地听到楼下进行的对话。偶尔觉得厌烦,但大多数时候乐不可支。

“嗨!你是薇拉吗?我是拉迪呀!”“拉迪”操一口摩拉维亚口音,于是我便猜想此人来自布尔诺或者哈娜地区。

“我想问你,你是这个礼拜天到吧。哎呀,薇拉,我真不知道如何跟你描述,这里的天气糟糕透啦,下雨,阴霾,还特别冷……”

我走到窗边,本想亲眼证实天气的不如人意,然而外面天空湛蓝,一片明媚春光。很快我就瞥见了“坏天气”的起因:一位丰满的中年女性病人正坐在长椅上等着,用草帽扇着风。

“那我可不知道,薇拉,你千里迢迢来这里是否理智,火车也不是免费的呀。我真的不知道……对啊,反正只剩一个星期了。嗯,对了,给孩子们的温泉饼我已经买好了。那好,再见!”

当那个摩拉维亚人挂断电话时,我忍不住从窗户探出身子,打趣道:“是你说的阴霾、下雨和冷天吗?”

他抬头望向我,气哼哼地说:“别偷听别人的电话,白痴!”

我就是以这种方式在湿地温泉疗养院打发时间,病人们在这里治病养身,猎艳怡情。

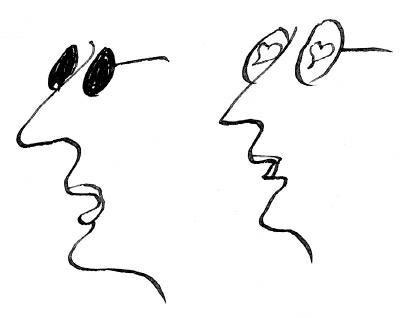

每天清晨,当低低的阳光倾泻下来,穿透公园里湿冷的空气,我都会看见一对夫妇在主道上散步。他们住在公园对面的尽头,每天都来我们这边的耶赛纽斯疗养院用早餐。这一对儿,没有人会不注意到他们。那个男的,五十来岁模样,身材高大,头发斑白,却有着健康的古铜色皮肤,精神挺拔,始终高昂着头,好像不用看路似的。他身旁的女人,个头比他稍矮,长腿细腰,黑色的秀发扎成马尾,有着沉鱼落雁之貌。这一对标致耀眼的玉人结识于网球场上,并在那里相互产生情愫。两人身穿白色短裤和短裙,先是挥臂发球,再大幅倾身救球,有意无意地向对方展示自己发达的肌肉、富有弹性的皮肤,还有完美的体型。隔着球网的两人受到彼此汗液的刺激,不得不迫切地去淋浴。在露台上,浴后充血的肌肤开始泛红的他们,品着冰镇饮料互诉衷肠,期待更深入的交往。他们就是卡列尔•霍格尔和扬娜•霍格尔夫妇。工程师霍格尔是一位盲人。

我和他们是在主任医师瓦茨拉夫•卡利纳的候诊厅认识的。卡利纳医生是一位颇有名望的肌肉骨骼疾病专家,病人们都叫他大熊。您肯定熟悉斯美塔那的歌剧《被出卖的新娘》中的一幕,装扮成熊的瓦谢克取下动物头套,大声喊:“各位!不要害怕,我不是熊,我是瓦谢克呀!”卡利纳医生每天早上推开门走进候诊室时,也应该那样喊一声,因为他身上的白大褂遮掩不住他浑身旺盛的体毛。在天气较暖的季节,他大概是赤身套上白大褂的,实际上也不算赤身裸体,他宽厚的胸膛上那一团黑色胸毛争相往外涌。袖子撸起,他毛茸茸的汗毛露出来,从粗壮的手臂绵延至手指尖。他身上除了掌心和手指肚之外,全都覆盖着茂密的体毛。此外,卡利纳医生不仅不让我们安静下来,告诉我们他不是熊,而且每天都要在门前搓着双手对我们大喝:“这里都有谁来了啊?”一边说一边把袖子卷得更高,就好像我们这些病人是一群要和他交战的勇士似的。

在候诊的那段时间里,我和霍格尔夫妻聊了起来。卡列尔——我会这样称呼他,因为我们现在是很好的朋友——并非天生失明,三十岁之前他是一名建筑工程师,他们的职责就是保证建筑物不倒塌。在维修位于铁匠街的那栋老楼时,那些文物保护专家坚持要保留建筑的正面,其他几面边墙可以根据需要用新墙代替。在施工现场,一面间壁引起了纷争。卡列尔作为建筑专家断定那面间壁不是承重墙,可以毫无顾虑地予以拆除。当天在家里享用晚餐时,他们听到电台播报说在铁匠街发生了房屋倒塌事故,造成两人死亡。据扬娜女士描述,丈夫顿时脸色煞白,两眼圆睁,双手抓住她的脑袋猛烈摇晃,像是要扯下她的头颅似的。随后他失去意识,一头栽倒在地板上。工程师苏醒过来时,睁开双眼,发现眼前一片黑暗,什么都看不见了。即使后来得知,遭遇不测的是铁匠街上的另一栋建筑物,也于事无补了。

卡列尔先生在眼科诊所经历了一系列的检查治疗,然而并未好转。他于是前往伦敦著名的H.G.夏普教授的疗养院疗养了一个月,然后报名参加了钢琴调音师课程,因为他具有良好的听觉,而且在学生时代就能弹一手好钢琴。卡列尔并不随意找地方去调琴,他去过卡尔林无线电台工作室,还有若干家著名的布拉格剧院,他甚至在鲁道夫宫的德沃夏克演奏厅调试过琴。

这个职业,在调音时需要长时间弯腰,耐心地用曲柄一毫米一毫米地调紧琴弦,因此致使卡列尔先生的脊椎受损,引发头痛。有一天扬娜太太偶然听说了湿地疗养院和卡利纳医生的好口碑,于是她毫不犹豫地为丈夫预约了治疗疗程。

老实说,我很赞同她的选择,因为我也有同样的病症。长时间在打字机上,现在是在电脑上伏案工作,我的脊椎疼痛异常。但是大熊只消几个月就能帮我治愈,解除痛苦。当我们在聊这件事的时候,卡列尔失明的双目紧紧盯在对面的墙上,他看不到那些健康或歪曲的脊椎,而他的夫人却一直盯着我,她那双深褐色的眼睛睁得大大的,偶尔才垂下眼睑,以湿润一下眼睛,让水波盈盈的双眸更加有光泽。要躲避这双眼睛实在令人为难,甚至会失去语言能力。只有在嫣然一笑时,她嘴角浅浅的皱纹才显现,透露出这张脸不再属于年轻姑娘,而是成熟女人。她有多大了?三十五?四十岁?四十岁还不到吧。

“您在写什么?”她问。

“给报纸写稿。”我回答,希望她再问点儿什么,因为我实在难以相信,她的声音带有生锈的音色,低沉沙哑。这嗓音虽然和她的外貌格格不入,却深深吸引着我。

“都有谁来了呀?”大熊先于她发问。

虽然我是预约的第一号,我还是让卡列尔在妻子的陪伴下先进门诊室。

我可以准确地想象屋子里正在上演的场景。多毛的医生伸出欢迎之手,差一点捏碎病人妻子那纤弱的手。(“啊嗷!”不出我所料,诊室里果然传来呻吟声。)康复护士伦卡在接待卡列尔,帮他填写问诊单。关于护士伦卡,我得多说几句。这个长一头蜜色秀发的姑娘之所以待在这里,是为了以她的温柔给大熊诊室增添一些人性的温暖。她和主任医师卡利纳的不同之处在于她美妙的身体,当然,我仅能看到她的手臂、双腿和乳沟,还有那细微如杏儿、桃儿的表面一般隐约可见的汗毛。阳光投射在她的皮肤上,从某个适当的角度打量,她仿佛被笼罩在一层圣洁的光环里。填好问诊单,伦卡护士要求卡列尔脱掉身上的衣服,仅剩贴身内衣,然后她用手掌和手指触摸他的身体。对于我来说,这是湿地温泉疗养院提供的最高贵的一项恩赐。她会准确找到我的椎骨以及背上的其他部位进行揉捏,揉捏时会有轻微的疼痛,这证实它们是我身体不适的根源所在,并且准确无误地被发现了。

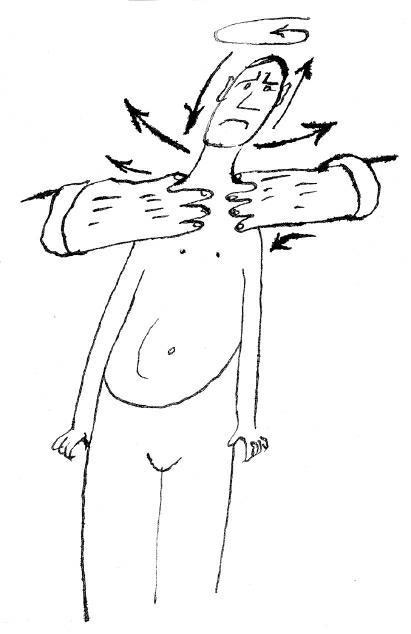

当所有的肌肉都被揉捏一番并且放松之后,大熊的魔爪就把我抓过去。假如我没有做好决战准备的话,我可能真的熬不过去。主任医师卡利纳伸出前爪,抓住我的一条腿,把它扳到我这辈子未曾达到的高度,然后再尝试扯离我的身体。如果没能得逞的话,他会使劲儿把它搞脱臼。然后他还会试验,看我的胳膊能否从肩关节脱臼出来,看它们能被拽到离我的肩膀多远的地方。

当我痛苦呻吟的时候,那个兽性大发的家伙就会发出幸灾乐祸的笑声。

这只不过是我们之间的第一轮搏击。之后,我坐到椅子上,和他开始医患之间的聊天。这看似友善无害的东拉西扯,并没有留给我一丝喘息的机会。我当然知道,他的目的在于分散我的注意力,不去关注接下来等待我的折磨。我心知肚明,也只好任由他宰割。大熊站在我身后,来回触摸我的颈椎、脉搏还有肩膀,他问我:“那篇关于‘二战’期间战斗机的文章,是您写的?”

“您是说《五月》杂志上的那篇?”我反问,感觉到喉头发紧。大熊用上了锁脖的动作,这一招很有效,我们小时候常用,从来都能克敌制胜。

“您认为梅塞施密特Bf-109战斗机怎么样?”他左右晃动我的脑袋。

“很危险的战斗机。”我回答。

“我觉得比英国的喷火战机要厉害。”他说。

“那你可搞错了,因为……”就在这一刹那,那个野兽出其不意地将我的脑袋扳向一边,颈椎发出嘎嘎的响声。还没等我回过神来,他又把它扳向了另一边。

“我靠!”我舒了口气,睁开眼睛,眼前金星飞舞。

“这下好啦!”那家伙自鸣得意地说完,跑去洗他的爪子了。

我发现,湿地疗养院里有很多架钢琴。几乎每栋疗养大楼的大厅里都摆有一架,立式的或者三角钢琴。我为卡列尔联系了耶赛纽斯酒店、星星旅店还有当地一家剧院的钢琴调音业务。我常常陪他一同前去,顺便一起聊天。扬娜太太对此很高兴。我们先给剧院干活。

“他扳过你的脖子没有?”我好奇地问。

“还没有。”卡列尔揭开琴盖,活像个魔术师,面对裸露的钢琴他抬起胳膊,把张开的手指头伸进钢琴箱里摸索,将众多带毡垫的弦槌以及光亮的琴弦准确地分辨出来。他先是三个一组,然后两个,最终把独立的几根粗弦竖起来。

“那他也许要等你准备好了再扳。”我判断。

卡列尔调音时需要不少工具:调谐器、手柄、橡胶楔子,两只手,还有耳朵。楔子嘛,按照我的理解,是用于三根弦的,把它插在两根弦中间,减弱它们的声音,以便调试余下的那根弦。卡列尔找不到他的楔子了。他摸索了提包底部及其周围,然而徒劳。于是他派我去找他妻子扬娜太太。

为什么不承认呢?有机会跟如此美丽绝伦的女性独处片刻,我心花怒放,但又混杂着一丝胆怯。我一路都在盘算,到了她家门口如何开始诙谐的开场白。我想到的是:“我来取一个小黑楔子[楔子在捷克语中又指女人的内阴。]。”但我立马把它否决了,如此低俗粗鄙的双关语会让我面子尽失。最后我感到一丝惭愧,在我这把年纪居然还居心叵测,想去勾引一位盲人朋友的妻子。没办法,我就是这么想的。

我赶到酒店,敲了敲10号房间的门,一个五十多岁、额上缠头巾的女清洁工打开房门,她好像有些吃惊。

“我来找霍格尔夫人。”我说。

“您好,我就是。”她的嗓音尖厉,邀请我进入房间。

“请原谅我的冒昧。”我走进门,有些尴尬。

“不怪您。只是我还没有化好妆。”她莞尔一笑,表情有些黯然。她一边用手指在脸颊来回搓动,一边盯着我看,不大且疲惫的双眼布满了皱纹。真是难以置信啊!

“我给您煮杯茶吧?”她问,手里提起烧水壶。

“不了,谢谢。我是来取调音楔子的,就是插在琴弦之间的那种。卡列尔忘记带了。”我说。

“应该在西服口袋里。”她走到柜子跟前,在灯芯绒西服口袋里翻找起来,背对着我说,“我这个样子您不会有欲望,对吧?”

“您怎么知道我想要您?”不等她转过身来,我赶忙接话。

“作为女人会有感觉。您瞧,在这里呢。”她笑着把橡胶楔子递给我,笑容在她的嘴边又画出一道道皱纹。她说,“也许这样更好……有益于疗养院的太平。”

钢琴调音是给有恙的乐器治病,治疗需要足够的耐心,其成功几乎是肯定的。卡列尔从琴键的中央开始调起,倘若哪些八度音、四度音、三度音让他听起来不对劲儿,他会果断地放松或是绷紧琴弦。一旦核心区域调试好,发出了清脆的和弦声,他就着手处理低音区的音调,用弦槌敲击粗一些的低音弦。然后他把椅子向右挪,移到高音区,有些音几乎不发声,仅仅在弹跳,就如同在敲击青石板。

“那个主治医师身边的伦卡,长什么样?”卡列尔一边问,一边专心致志地感受右手边琴杆的移动。

“很美呀。”我说。

“我也觉得。那她全身上下都美吗?”他想知道。

“目所能及的地方,都美。”

“像蜜桃,”他说,“要我说的话,她属于那种撩拨人的姑娘。你轻柔地抚摸她的皮肤,就有感觉。”

“大概是吧。”

“她的眼睛什么颜色?”

“蓝色。”

“你觉得大熊跟她睡过吗?”

“这我不知道。”我说。

“睡过,尽管两人以‘您’相称!我凭声音就知道。她的乳房长什么样?”

“乳房,像……像新的一样。”我信口胡诌。卡列尔忍俊不禁。

“是啊,姑娘们!什么时候放过我们!”他叹了口气,然后转向我,“我不知道,我的妻子是否还那么美,像我记忆中的样子。她以前美得令人心醉。这是我们盲人的优势,我们的女人永不衰老。”

“她始终美艳绝伦。”我说。

“对我说实话。”他微微一笑。

“我说的是实话。”我回答,人有时不得不撒谎。

当“医生”为钢琴调完音,就会用心聆听痊愈的“病人”。卡列尔放下手里的调试杆,俯身到琴键上开始弹奏。那是埃罗尔•加纳的《迷雾》,令人伤感的雨天。在很久以前,我第一次听到它,是一位咖啡馆钢琴师弹奏的,当时我的初恋女友刚刚离我而去。

“你为什么演奏这一首?你怎么知道我爱它?”我把手感激地放到他后背上。

卡列尔没有停下,继续演奏着,他很满意自己的调试成果。在小和弦部分,他解释说:“因为在此处,哥们儿,D和S并列,两个对立而相邻的音符,你明白吗?它们互不相容,可当你调好之后,它们不仅相互交融,而且彼此刺激,至此钢琴可以正常演奏了。”

在星期四,卡列尔等来了大熊令人毛骨悚然的按摩。

“我的第一感觉是,他扯下了我的脑袋,放进了展示柜。”他向我描述。扬娜太太喜欢把他托付给我,她自己去新开的游泳池。我们俩按照原先的计划去我房间里看电视。这么表达很奇怪,好像卡列尔会看电视似的,这是因为电视里有网球赛的现场直播,他只需听现场实况评说和我的补充,便能想象出赛场上的盛况。

“我不好受。”当我领他在房间的沙发上落座时,他告诉我。

“头部吗?”

“是的!我在想那个土匪是否太夸张了。这种治疗对颈椎不适用。”他将脑袋蜷缩到椅子里,然后双手捂住脸,揉了揉眼睛。

我打开电视,咔的一声,网球赛场的红土场霸占了整个屏幕。一身白球衫的拉德克•斯泰潘内克[拉德克•斯泰潘内克(Radek Štěpánek),1978年出生,捷克职业网球选手。]在奔跑接球。

“斯泰潘内克长什么样?”卡列尔发问。

“怎么跟你说呢……有点像演员彼得•福尔曼,或者也像马修,那对双胞胎,如果你认识的话。”我说,然后我大喊,“过网了,精彩!”

“过网了,精彩!”体育记者在我之后重复。

“双胞胎福尔曼,我在电影中见过,当时他们五岁,所以你搞混了。”卡列尔低下脑袋,脸上难掩痛苦。

“这是个黑发男孩,强壮,坚韧……斯泰潘内克往前扑,现在球被判出界,是法国人打过来的。即使球没有出界,也来不及跑过去接呀。”

有那么一刻,我忘记了卡列尔,自顾自观看紧张的比赛,而后沙发上传来声音:“有可能吗,那些树不垂直向上而是歪着生长?”

“可能的,只在疗养院这里,因为四周几乎都是湿地。”我紧盯屏幕,目不转睛地说。

“约瑟夫……”卡列尔用奇怪而不确定的声音呼唤。

我转过头去,看见他不再坐在沙发上,而是站着,两只手扶住窗台,似乎在朝窗外望。

“约瑟夫!”他再次迫切地呼唤,好似头晕目眩需要扶持。我迅速起身,跑到他身边。

“我想,我看见了。”他平静地说,声音带着谨慎,好像担心亵渎了什么,“如果这是个公园,那下面是什么,我可以看到!”

“这是一个公园,卡列尔!”我在他身后大喊,紧紧抓住他的肩膀,“这是一个美妙的温泉公园!”

他转向我,眼里噙满泪水。之后泪水便无法抑制地往下流淌。泪珠从他的脸颊落到法兰绒衬衫上,晕染开来。我用手指替他抹去泪水,然后双手轻拍他的脸颊,仿佛想向他保证,这一切是真的,不是在做梦。

“来,坐下。”我扶住他的手肘,像以前那样,“沙发在这里。”

“你不必再扶我,傻瓜,我自己看得见了。”他笑的同时眼泪在流淌。坐下之后他说,“我想象里你要年轻一些,想不到你已是个老头了,对不起,你的声音年轻了起码二十岁。”

“扬娜!我们必须告诉扬娜!还有大熊,他真是个神医啊!真他娘的厉害,那个怪兽!”

“是呀。”卡列尔拿起手机,并不看键盘,凭记忆按下一个键,拨出了电话。“没有人接。大概她在游泳。”他等了片刻说。

“我们找她去吧,我想在场做见证!记者必须在现场。”我伸手想把他从沙发上扶起来,然而曾经的盲人自己站了起来。可他迈出几步之后,感觉力不从心。

“迈步走路时物体在往后倒退,我感觉晕眩。你明白吗?我有点反胃。”说罢,他回到沙发里。

最终,我独自出门去找扬娜太太。登上楼梯时我有点担心,因为女人们进游泳池是素颜,不施粉黛的。而我希望卡列尔看到的是美丽的妻子,别像我当初那样把她当成打扫房间的清洁工。他承受不起刺激。

前往温泉水上乐园,可以从咖啡厅穿过去。我在大理石咖啡桌之间穿梭,不期然在最后一桌看到了扬娜。我的担心纯属多余,眼前的扬娜美艳极了,正和主任医师卡利纳坐在一起,一手握住冰激凌,另一只手揉搓着医生小臂上的体毛。我走到他们面前时,她停止了抚摸,一双大眼睛不解地望着我。

“卡列尔不再是盲人了!”我气喘吁吁地报告,“他什么都能看见了!”

对我的话,两个人一脸惊骇,这在我预料之外。他们交换了眼色,大熊随后愤愤地质问:“您什么意思?”

“您帮他恢复了视力。”我说。

从公园去往耶赛纽斯酒店的路上,主任医师卡利纳表达了这样的假设,说卡列尔应该患了某一种疾病,他用拉丁词表述了病名,而现在病症在遭受外部的意外刺激后猛然释放了,显然这种现象极为罕见,我们不妨视之为奇迹。

扬娜太太在前面越走越快,我们几乎跟不上她的步伐。“哎,的确十分震惊呀。”神医气喘吁吁,眼睛望着夫人两条惊艳修长的玉腿,渐行渐远。

注:两位读过本故事的眼科医生,均表示故事纯属虚构而且专业性离谱。那只能是他们的错了。