| 创造自然 | 收藏 |

16 俄国

创造自然 作者:安德烈娅·武尔夫

天空晴朗,天气温煦。一直伸展到遥远地平线的空旷平原,经受着夏日艳阳的烘烤。三辆马车行驶在西伯利亚大道上,这条大道始于莫斯科,一直向东延伸数千英里。

那是 1829 年 6 月中旬,亚历山大·冯·洪堡于两个月前离开柏林。这位 59 岁的学者眺望着马车窗外不断闪过的西伯利亚风景:低矮的草原与一望无际的森林间隔出现,林中主要有柏树、桦树、椴树和落叶松等。深绿色的刺柏会间或在桦树林白色斑驳的树干中间闪现。除了可以看到正在盛开的野玫瑰,还可以注意到兜兰(英文俗名为 lady’s slippery orchid,又称仙履兰。)小小的花朵,以及其上小兜状的唇瓣。虽然这里风景优美,但却不像洪堡想象中的俄国,未免也太像泰格尔宫附近的乡村了。

连续几周,洪堡见到的都是似曾相识的景色。和英国一样,俄国的道路也由黏土和碎石铺就,植被和动物也多少显得有些“普通”。能见到的动物很少,有时会跑过一只野兔或松鼠,偶有两三只飞鸟。一切都显得非常寂静,连鸟鸣都很少听到。洪堡不禁感到有些失望。西伯利亚的考察似乎完全不如南美洲的探险那么令人兴奋,但他至少暂时摆脱了柏林憋闷的宫廷生活。这已经足够接近他所想要的状态——“生活在狂野的自然中”。

他们飞速地在乡间穿梭,每行进 10 到 20 英里就在道旁小村的驿站换一匹马。道路十分宽敞,路面也维护得很好,可这也使得马车的行驶速度快到令人心惊。途中少有旅店或酒馆,所以他们夜间也继续赶路,而洪堡就在行进的车上昏沉入睡。201 不像在拉丁美洲时,在俄国旅行的洪堡有了更多的随行人员。同行的有古斯塔夫·罗斯(Gustav Rose),来自柏林的矿物学教授,年仅 29 岁;还有 34 四岁的克里斯蒂安·戈特弗里德·埃伦伯格(Christian Gottfried Ehrenberg),一位经验丰富的博物学家,刚完成了一次中东地区的探险。另有负责狩猎、收集动物标本的约翰·塞弗特(Johann Seifert),日后他将在柏林继续以忠诚的仆人和管家身份陪伴洪堡多年。此外还有一位在莫斯科加入他们的俄国矿务官员、一个厨子以及一支哥萨克护卫队。最后还有阿道夫·波利尔伯爵(Count Adolphe Polier),他是洪堡在巴黎的旧相识,这位法国人娶了一位富有的俄国伯爵夫人,在乌拉尔山西侧、距离叶卡捷琳堡不远的地方拥有一片领地。从圣彼得堡向东南行进 700 多英里便是下诺夫哥罗德,波利尔与洪堡在那里会合,因为他想顺路到妻子的属地去。三驾马车满载着乘客、仪器、行李与日益充实的收藏。洪堡作了万全的准备:带了一件厚实的大衣、气压计、成卷的纸张、玻璃瓶、药物,甚至还有一顶没有铁制零件的帐篷——供磁学观测所用。

数十年来,洪堡一直在等待这一刻。1827 年底,尼古拉一世发来入境准许,洪堡收到后便开始进行周密的准备。几番信件来往之后,他和康克林一致认为,最好在 1829 年早春启程考察,这也意味着他们确定了离开柏林的时间。可是等到出发前夕,他们却又不得不再次推迟几周,因为威廉的妻子卡洛琳娜罹患癌症,健康状况急剧恶化。洪堡一直都很欣赏这位嫂子,并且也希望能在这艰难的时刻陪伴威廉。卡洛琳娜在她写的最后一封信中称,亚历山大十分“关心和爱护她”。3 月 26 日,卡洛琳娜去世,与她结婚将近 40 年的威廉哀恸欲绝。亚历山大陪哥哥度过了两个半星期,最终离开柏林,登上前往俄国的旅程。他向哥哥保证,会定期来信。

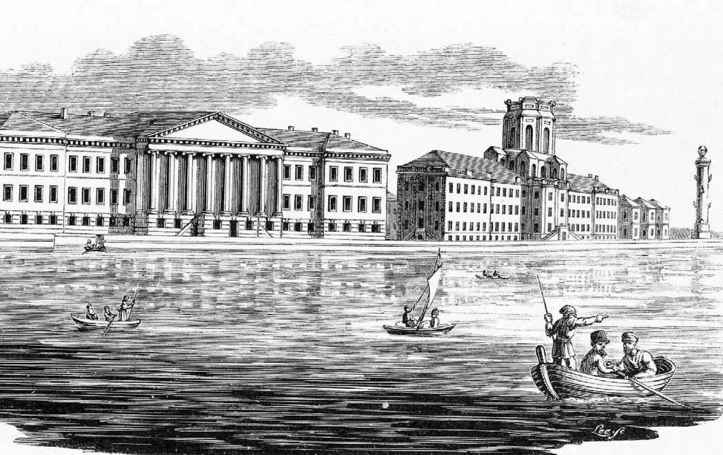

洪堡计划从圣彼得堡到莫斯科,然后向东行进,去到西伯利亚的叶卡捷琳堡和托博尔斯克,再绕一圈返回。他想避开黑海地区,因为俄国正在那里与奥斯曼土耳其帝国开战。这场战争爆发于 1828 年春天,虽然洪堡非常想考察里海和位于今天伊朗和土耳其边境的死火山阿勒山,但俄方人员告诫他这不可行。任何“轻率地窥探高加索山脉与阿勒山”的计划,都只有在更和平的时期才可能实现。

因此,洪堡的计划几乎都无法如愿,整趟旅途就像一次巨大的妥协。沙皇尼古拉一世出钱资助了这次考察,他希望知道如何在自己广袤的帝国中更有效地开采金子、铂金和其他贵重矿物。虽然名义上是为了“促进各类科学的进步”,但沙皇的真正兴趣在于发展商贸。俄国在 18 世纪成为欧洲最大的矿石出口国之一,产铁量也处于世界前列,但此后就被工业化的英国超过。可以说,俄国的问题在于封建劳动制度与陈旧的生产方式,以及部分矿井的枯竭。洪堡作为矿井监察员的经历及其丰富的地质学知识让他成为沙皇的最佳顾问人选。这次出行对科学研究来说并不理想,但洪堡看不到其他可以帮自己达成目标的方法。他已年近六旬,剩下的时间不多了。

在穿越西伯利亚的途中,他按照与康克林的协议,兢兢业业地调查矿井的情况。与此同时,他也为辛苦的工作增加了一些刺激。他有一个想法,可以证明用比较的视角来探究世界是多么奇妙:经过多年的观察积累,洪堡注意到若干种矿物经常会在同一个地方出现。例如在巴西的山脉中,经常在金矿和铂金的沉积带附近发现钻石。带着他对南美洲地质构造的丰富知识,洪堡转而关注俄国的情况。既然乌拉尔山也有金矿和铂金矿,那么应该也能在这里找到钻石。他信心十足,在圣彼得堡面见亚历山德拉皇后时,他甚至大胆地保证,一定会找到并带回几颗钻石。

于是,每到一处矿山,洪堡就动手寻找钻石。他把手臂插入沙中,反复筛选细沙,然后手握放大镜,相信一定会看到闪光的宝藏。他坚信一切都只是时间问题。旁人都认为他疯了,因为没有人在热带以外的地区找到过钻石。一位随行的哥萨克人甚至称呼他为“疯狂的普鲁士王子,洪堡先生”。

洪堡的热情最终还是感染了一些人,包括他的老朋友波利尔伯爵。几个星期以来,波利尔一路上都目睹了洪堡寻找钻石的过程。他于 7 月 1 日离队,去查看妻子在叶卡捷琳堡附近的领地——在那里,他们也拥有金矿和铂金矿。为洪堡的精神所感染,波利尔立刻指示手下在附近寻找钻石。出乎意料的是,几个小时后,他们就找到了乌拉尔山一带的第一颗钻石。波利尔马上发表文章宣告了这一发现,消息很快传遍了整个俄国乃至全欧洲。一个月内,俄国全境总共发现了 37 颗钻石。洪堡的判断是正确的。虽然他根据坚实的科学证据才做出了这一猜测,但这件事情对很多人来说都太过神秘,他们认为洪堡一定精通魔法。

洪堡激动地写信给康克林,称乌拉尔山是“真正的金山”(El Dorado)。对洪堡而言,这次精确判断体现了科学类比之美,但俄国人更看重由此带来的商机。洪堡试图忽略这一点——在这次考察中,他不止一次地试图淡化一些细节,不加评论。在拉丁美洲,他直白地批评西班牙殖民统治的各个方面,从开采自然资源带来的环境破坏、森林的消失,一直到殖民统治者对原住民的不公正对待以及奴隶制下的暴行。那时的他坚持认为,目睹了惨痛和压迫现状的旅行家有义务“将穷苦人民的悲叹传到那些有能力救助他们的人的耳中”。在赶赴俄国的几个月前,他曾激动地告诉康克林,自己非常想去俄国东部“比较穷困的省份”看看那里的农民。这显然不是俄方愿意看到的。康克林在回信中严厉地指出,本次考察的唯一目的在于科学和商贸上的发现,至于对俄国社会或农奴制度发表评论,则不在洪堡的职责范围内。

沙皇尼古拉一世统治下的俄国是一个专制的国家,社会贫富差距悬殊,对自由主义思想和开放的批评抱有很深的敌意。1825 年 12 月,沙皇登基当天就发生了一场暴动,为此,尼古拉一世发誓要在俄国实行严厉的管控政策。间谍和情报收集者构成的网络渗透到了国家的每个角落;政府大权高度集中,最终归于沙皇。强大的审查制度过滤从诗歌到新闻报道的所有出版物,一切自由主义思想都被严密的监控扼杀,敢于批评沙皇或政府的人们被迅速流放到西伯利亚——尼古拉一世将自己视为防止革命发生的守护者。

这是一位崇尚严格秩序、纪律和拘谨礼节的领导者。在洪堡结束俄国之行的若干年后,尼古拉一世将把“正统、独裁和民族主义”正式确立为俄国的意识形态教义:东正教教会、罗曼诺夫王朝的统治以及对俄国传统的强调将成为抵抗西方文化影响的三驾马车。

洪堡很清楚俄国当局对他的期待,并且向康克林承诺,自己只关注自然,会尽力避免对任何政府事务和“底层阶级的现状”发表评论。不管看到农民生活得多么困苦,他都不会公开批评俄国的封建制度。他甚至多少有些违心地告诉康克林,不会俄文的外国人很容易对当地的情况产生误解,继而向世界传播错误的见解。

旅途中,洪堡很快发现康克林对他的监控极其严密:每到一处都有地方官员列队迎接,然后向圣彼得堡汇报。虽然远离莫斯科和圣彼得堡,但周围并没有未经驯服的荒野。位于莫斯科以东 1 000 英里处的叶卡捷琳堡是通往俄国亚洲领土的门户,这座大型工业城市大约有 15 000 名居民,大部分受雇于附近的矿山以及制造业;区域经济包括金矿、炼铁厂、锅炉、磨石工坊以及铸造和锻造业,丰富的自然资源包括金矿、铂金、铜、宝石和其他珍贵的矿物。西伯利亚大道将这些工业和矿业城市与广袤的领土相连。每到一处,地方上的省长、市长和其他官员都会佩戴勋章出面欢迎洪堡。晚宴总是十分冗长,穿插着演讲和舞会,几乎没有独处的时间。洪堡非常讨厌这些繁文缛节,因为每一步都有人监视。他给威廉写信,抱怨走路都有人搀扶,觉得自己“像个残废之人”。

7 月底,也就是离开柏林三个多月后,洪堡到达了位于圣彼得堡以东 1 800 英里处的托博尔斯克,也是计划行程的最东端,但周围仍不是完全的荒野。洪堡极不满意:自己远道而来,不想就这样踏上返程的归途。于是,他开始筹划打破返回圣彼得堡的协议,将康克林的指示搁置在一旁,重新增加 2 000 多英里的行程。他想去东边的阿尔泰山,以此作为安第斯山脉的对照。

既然不能去喜马拉雅山,那么阿尔泰山便是洪堡能在中亚找到的最相近的山脉了。整趟俄国之旅的收获在于这些比较与对照。为了去阿尔泰山,洪堡很多天都乘坐颠簸的马车连夜赶路,为的就是节省时间,从而能在不招惹太多麻烦的情况下适当延长旅途。他从叶卡捷琳堡写信给威廉说明自己的计划,但对其他人守口如瓶。直到离开托博尔斯克的前一天,他才告诉康克林,他们将给旅程加上一段“小小的延伸”。他明白,远在圣彼得堡的康克林已经来不及阻止他。

为了平复康克林的不悦,洪堡承诺,自己将探访更多的矿山,并且说明自己希望找到更多的稀有植物和动物。他还加上了一段忧郁的独白,称这是自己“去世前的最后一次机会”。洪堡没有即刻返程,而是继续向东行进,穿过巴拉巴草原,朝着巴尔瑙尔城和阿尔泰山西麓而去。当康克林一个月后收到这封信时,洪堡早已到达目的地。

直到离开托博尔斯克、放弃别人强加给他的行程后,洪堡才终于感到自在和快乐。年岁的增长并没有让他安静下来。随行人员惊讶地发现,这位 59 岁的先生能够连续步行数小时而“没有任何疲惫的迹象”。他总是穿一件黑色长礼服,系一条白色领巾,戴一顶圆帽。他走路很小心,但同时也很自信、稳健。旅程越艰苦,洪堡就越珍惜这一次经历。最初,这次探险并没有南美洲的行程那么令人兴奋,但现在他们终于进入了更原始的荒野。洪堡在艰险的途中跋涉,距离欧洲各大学术中心已几千里之远。从托博尔斯克到阿尔泰山麓的巴尔瑙尔,他们途经的草原宽达 1 000 英里。他们继续沿西伯利亚大道前行,村庄更加稀少,相隔的距离也更加遥远——虽然仍然满足他们更换马匹的需求——但村庄之间常常只有荒无人烟的原野。

不过,空旷的景象自有它的美丽之处。夏天,草原成了红色和蓝色的花海,洪堡认出了有着矛尖状微红茎干、像蜡烛一样细高的柳叶菜(Epilobium angustifolia),还看到了翠雀(Delphinium elatum)天蓝色的花朵,以及皱叶剪秋罗(Lychnis chalcedonica)鲜红色的花朵——就像在草原上燃起的闪闪火光。不过洪堡仍然没有见到很多野生哺乳动物和鸟类。

温度计显示夜间只有 6℃,白天则攀升至 30℃。像 30 年前在奥里诺科河上一样,洪堡和同伴们再次为蚊子所困扰,不得不戴上厚重的皮制面具来保护自己。这种面具只在眼睛的位置开一条小缝,里面还有用马尾编成的细网——虽然这样能防蚊虫,但是空气无法流通,因此面具内部酷热难耐。但对洪堡来说这些都不算什么。终于挣脱了俄国官方的控制,他的心情格外舒畅。他们日夜兼程,仍然在颠簸的马车上睡觉;洪堡写道,这感觉像是“在陆地上航海”,周围草原单调的景色令他们仿佛置身在浩荡大洋之中。他们平均每天赶 100 多英里路,有时候能在 24 小时之内走将近 200 英里。即使和欧洲最好的道路相比,西伯利亚大道也一点儿都不差。洪堡骄傲地宣称,他们比欧洲递送特快信件的信使走得还快。

1829 年 7 月 29 日,也就是离开托博尔斯克 5 天后,旅程突然陷入停滞。当地人告知他们,一场炭疽传染病正在巴拉巴草原上蔓延——这就是德国人所谓的“西伯利亚瘟疫”。炭疽通常先感染食草动物:牛、羊的食物中带有炭疽杆菌的活性孢子,吞食后即会得病。一旦传染给人类,就会造成奇高的死亡率,并且没有有效的治疗手段。然而除了通过瘟疫蔓延的地区,没有其他通往阿尔泰山的路了。洪堡很快决定:炭疽病也好,别的灾难也罢,他们都必须继续前进。“以我现在的年纪,”他说,“不应该再耽搁任何事情。”所有仆人都被要求坐在马车里,不要暴露在外面。同时,他们准备了足够的干粮和水,避免接触外界可能已经受到感染的人群和食物。然而他们必须继续定期更换马匹,因此时刻都冒着换到一匹病马的风险。

一行人沉默地坐在车里,小小的马车窗户紧锁,内部拥挤而闷热。他们穿行在死亡的地界上。与洪堡同行的古斯塔夫·罗斯在日记中写道:“瘟疫的足迹”到处可见。村庄的出入口都燃着熊熊篝火,以此来“清洁空气”。他们还看到临时搭起的医院,以及横陈在田野里的动物尸体。据说,仅一个小村子就有 500 匹马死于炭疽病。

经过几日极端不适的旅行,他们到达了鄂毕河畔,也就是草原的尽头。这也意味着,只要渡过河去,他们就离开了炭疽病肆虐的地区。然而正当他们准备渡河时,大风忽起,一场狂暴的雷雨席卷而来;风浪太大,运载马车和乘客的渡轮只能停摆。这次洪堡不介意再等一天:过去几日紧张的旅行已近尾声。他们用火烤鱼吃,享受清凉的雨水,蚊虫也销声匿迹,终于可以摘下令人窒息的面具了。高山在对岸等待着洪堡。雨势渐小,他们成功地渡过鄂毕河,于 8 月 2 日抵达繁荣的矿业城镇巴尔瑙尔。

洪堡的目的地近在咫尺:从托博尔斯克出发 9 天后,他们已经走了 1 000 英里。洪堡计算了一下,他们现在身处柏林以东 3 500 英里处,大约与加拉加斯距柏林西面的距离相等。

8 月 5 日,洪堡第一次见到从东方地平线上缓缓升起的阿尔泰山。

他们首先探访了山脚下的矿井和炼铁厂,然后继续前行,一直到达乌斯季-卡缅诺戈尔斯克城堡(位于今天哈萨克斯坦的厄斯克门市)。但从那里出发再向上的话,要面对十分陡峭的山路,他们不得不将马车和大部分行李留在城中,换上当地人常用的较为轻巧的平板车。越往上爬就越难借助交通工具,最终不得不徒步行进。洪堡检视了周围巨大的花岗岩峭壁和岩洞,观察了此处的岩层,并迅速作了笔记和素描。当同行的科学家古斯塔夫·罗斯和克里斯蒂安·戈特弗里德·埃伦伯格忙着收集植物和岩石标本时,洪堡有时会耐不住性子,奋力跑到前面,爬到更高处探路,或去探查一处洞穴。埃伦伯格经常因为过于专注地收集植物而迷路,为此,随行的哥萨克人经常四处找他。一次,他们发现埃伦伯格全身都湿透了,只见他站在一片沼泽中,一只手举着一把草,另一只手攥着一丛类似苔藓的样本——这位精疲力竭的学者大声宣告:这些植物和“覆盖红海海底”的一模一样。

洪堡重新回到大自然的风雨雷电之中。他爬进深深的矿洞,凿下岩石样本,压平植物标本,手脚并用地攀登;他将这里的矿脉与南美洲新格拉纳达的进行比对,还通过比较的方法研究了阿尔泰山和安第斯山,以及西伯利亚草原与委内瑞拉的亚诺斯平原。洪堡后来说,尽管乌拉尔山的矿藏具有重要的商业意义,但这次探险“真正的快乐”是到了阿尔泰山才开始体会到的。

山谷中草深林茂,哪怕近在咫尺,也经常看不见彼此的身影。但山的高处却光秃秃的,毫无植被覆盖。罗斯在日记中写道,这座巨大的山体如同“雄伟的穹顶”。海拔将近 15 000 英尺的别卢哈山,比钦博拉索峰矮 6 000 英尺,但已是阿尔泰山脉的最高峰。他们已经可以看到别卢哈山顶并峙的双峰,以及其上覆盖着的皑皑白雪。8 月中旬,他们进到山区深处,最高的山峰已经近在眼前。但问题是他们来得太迟了,积雪太厚,无法继续向上攀登:每年 5 月,部分积雪融化,但到了 7 月便会覆盖上新的雪层。虽然别卢哈山近在眼前,但却不能登顶,洪堡倍觉遗憾,但也不得不止步于此。在这样的天气条件下,他们不可能继续攀爬——事实上,直到 20 世纪 20 年代才有第一支登山队伍顺利登上别卢哈山。中亚最高山峰可望而不可即,虽然洪堡看到了别卢哈山,但却无缘测量它的顶峰。季节以及年龄都不允许他实现这一心愿了。

虽然有些失望,但洪堡觉得已经看到了足够多的东西。行囊里装满了压干的植物标本和长长的测量数据表,还有岩石和矿物的样本。他还发现了一些温泉,并将其与附近发生的轻微地震联系在一起。不管白天走了多远,洪堡晚上总还有精神架起仪器,观测夜空。他觉得自己强壮而健康。他在信中告诉威廉:“我的身体状况好极了。”

洪堡决定继续前行。他们派一名哥萨克骑兵先行前往,并通知在该地区巡逻的官员。8 月 17 日,洪堡一行到达巴图(Batyr)。他们发现,额尔齐斯河的右岸是清朝驻防军。那里有若干顶毡房,几头骆驼、成群的山羊和大约 80 名衣衫褴褛的粗犷兵士。

洪堡先去拜访清军哨所,在毡房中会见驻地军官。他们坐在铺着毯子和坐垫的榻上,洪堡向主人呈交自己的礼物:布匹、糖、铅笔和葡萄酒。友好的交谈经由多重翻译:从德语到俄语,再从俄语到蒙古语,最终由蒙古语译成中文。虽然兵士们有些不修边幅,但几天前刚从北京远道而来的军官却十分精神,他身着长长的蓝色绸褂,帽子上装饰有几根漂亮的孔雀翎。

几小时后,洪堡乘船渡河,去会见河对岸毡房中的蒙古人。围观的人渐渐增多。蒙古人对外国客人十分好奇,不时用手碰碰戳戳洪堡以及同行的欧洲人。他们捅捅肚皮,撩开上衣,推推搡搡——这次,洪堡自己成了神秘的异国风物,但他十分享受这次奇特的相遇。他在家信中写道,自己到过中国了,那个传说中的“天朝”。

返程的时间到了。既然康克林事先并未准许他从托博尔斯克继续向东远行,洪堡也就希望能够确保按时返回圣彼得堡。他们先回到乌斯季-卡缅诺戈尔斯克城堡,取回马车,然后沿着俄国南部与中国接壤的边境转而向西,途经鄂木斯克、米阿斯和奥伦堡,总计行程 3 000 英里。这条 2 000 英里长的边境线穿过哈萨克草原,遍布着驿站、哨楼和哥萨克人驻守的小型城堡。这里还是游牧民族吉尔吉斯人的故乡。(哈萨克草原是世界上最大的干草原之一,从东面的阿尔泰山直到西面的里海。)9 月 14 日,洪堡在米阿斯庆祝了自己的 60 岁生日,前来庆贺的还有当地的药剂师——他将以弗拉基米尔·列宁(Vladimir Lenin)的外祖父的身份被记入历史。次日,洪堡给康克林发去一封信,说自己走到了一个人生的转折点。虽然没能在年老气衰前达成自己所有的心愿,但他已经见过了阿尔泰山和中亚草原,得到了需要的数据,获得了莫大的满足。“30 年前,”他写道,“我还身处奥里诺科河两岸的雨林和南美洲的山系之中。”现在,他终于可以着手将余下的“庞大思想体系”整合起来。1829 年是他“忙碌不息的一生中最为重要的一年”。

离开米阿斯,一行人继续向西前往奥伦堡。从那里,洪堡再次决定不走预定路线。他认为,与其转向西北回到莫斯科,再到圣彼得堡,还不如折而向南到里海去——可这又是一次未经批准的长途绕行。出发的当天早晨,他给康克林写信,称自己从童年时代起就梦想着去里海看看,现在机会难得,再等下去恐怕就太迟了。

事实上,多半是因为俄国对战奥斯曼帝国所取得的胜利,洪堡才临时改变了计划。康克林一直派遣特使随时向洪堡通报战事情况:在过去的几个月内,俄国军队从黑海两侧同时向君士坦丁堡进发,连连击败奥斯曼军队。随着土耳其一个又一个军事重镇的失陷,苏丹马哈茂德二世意识到俄方胜局已定。9 月 14 日,双方签订《阿德里安堡条约》,同意停战。自此,一大片曾因战事危险而无法接近的区域便向洪堡敞开了。10 天后,洪堡告诉威廉,说自己计划到阿斯特拉罕城去——伏尔加河的洪流在那里从里海的北端注入其中。他致信康克林,称“君士坦丁堡的城下之盟”

是无比振奋人心的消息。

10 月中旬,洪堡一行到达阿斯特拉罕,登上一艘汽船,开始探索里海和伏尔加河。里海以其浮动的水位线著称,这让洪堡十分着迷,就像 30 年前在委内瑞拉看到的巴伦西亚湖一样。后来,他向圣彼得堡的学者们建议,应该在里海周边设立观测站,以记录水位的涨落,并调查陆地的移动情况。他认为,可能是火山和其他地下力量导致了水位的变化。后来他还猜测,里海盆地的出现——里海北部周边地区的海拔低于海平面九十多英尺——可能是与中亚地区的高原和喜马拉雅山脉的升起同时发生的地质事件。

今天,我们已经了解到,里海水位的涨落受多重因素影响。其一是伏尔加河注入里海的水量,而这又受到其上游集水区域降雨量的影响——最终,北大西洋的大气条件是影响降水的重要因素。多数科学家相信,里海水位的涨落反映了北半球气候变化的趋势,这一地区也因此成为研究气候变化的重要基地。另一些理论认为,水位的升降受到大陆板块运动的影响。这些正是洪堡感兴趣的猜想,因为它们都在某种程度上揭示了遍及全球的相关性。他在给威廉的信中写道,看到里海是自己“人生中的一大快事”。

时至 10 月末,俄国的冬天马上就要来临。洪堡需要先前往莫斯科,再去圣彼得堡汇报本次考察的成果。他心情很愉快,因为见到了幽深的矿井和积雪覆盖的高山,以及世界上最大的干草原和里海。他曾和清朝军官对坐饮茶,也曾与吉尔吉斯牧民一起喝下经过发酵的马奶。从阿斯特拉罕去往伏尔加格勒的途中,博学的卡尔梅克大汗为了迎接洪堡的到来,特意组织了一场音乐会:由卡尔梅克人组成的合唱团演唱了莫扎特的序曲。洪堡曾在哈萨克草原上遥望奔跑的高鼻羚羊,在伏尔加河的小岛上观察晒太阳的蛇,还在阿斯特拉罕遇到过一位赤身修行的印度法基尔修士。他正确预言了西伯利亚的钻石矿藏,违背指令地与流放的政治犯交谈,甚至还在奥伦堡遇到了一位被驱逐出境的波兰人——那人骄傲地给洪堡看自己带在身边的《关于新西班牙王国的政治随笔》。几个月以来,洪堡在一场炭疽瘟疫中幸存了下来,并且因为西伯利亚的食物难以消化而消瘦了不少。他用温度计测量深井中的水温,背着仪器横穿俄国的疆土,进行了数千次观测。他的考察队带回了岩石、植物标本和填充好的动物标本,还用瓶子装回了一些鱼类,并为威廉找到了古代的手稿和书籍。

和以往一样,洪堡不仅对植物学、动物学和地质学感兴趣,还关注农业与林业的发展。他注意到,矿井附近的森林正在快速消失,于是便提醒康克林注意木材的短缺情况;他反对大规模使用蒸汽机从矿井中抽水,因为那会消耗过多木材。在炭疽病肆虐的巴拉巴草原上,洪堡发现过度发展耕地对环境造成的影响:当时,这里是(现在仍然是)西伯利亚的农业中心,农民抽干沼泽和湖泊,将草原变成农田和牧场。洪堡总结道,这使原本湿润的平原变得干旱而贫瘠,并为以后带去更加严重的影响。

洪堡孜孜以求地找寻“能将一切现象和自然力量连接起来”的链条,而俄国是其中的最后一环。他开始重新整理、排查过去几十年收集的数据,并在其中建立关联。他的工作主题是比较,而非发现。他将把俄国之旅的结果发表在两部著作(这两部著作是《亚洲地质学与气象学的部分见解》(Fragmens de géologie et de climatologie asiatiques, 1831)与《中亚:山系与比较气象学的研究》(Asie centrale, recherches sur les chaînes de montagnes et la climatologie comparée, 1843)。)中,并着重强调人类活动对森林的破坏以及给环境带去的长期影响。他将人类行为影响环境的方式分为三类:砍伐森林、不当的灌溉、(颇具有预言性的)工业中心所产生的“大量蒸汽和燃气”。在此之前,从未有人这样考虑过人类与自然的关系。(洪堡的观点如此新颖,甚至与当时的一般信仰相左,以至于他的译者也会对书中的论点提出怀疑。译者在德文版中加了一条脚注,称洪堡所论述的砍伐森林的负面影响“值得商榷”。)

1829 年 11 月 13 日,洪堡终于回到了圣彼得堡。人们惊叹于他的耐力。从 5 月 20 日出发以来,他们一行在六个月内完成了长达 10 000 英里的旅行,途经 658 个驿站,更换了 12 244 匹马。历经长时间的户外活动,洪堡觉得自己的精力比以往更加充沛,并且为冒险的机会兴奋不已。所有人都想聆听他们的见闻。几天前在莫斯科,他已经快招架不住类似的热情,好像整座城市一半的人都出来迎接他了:人们身着宴会盛装,城里张灯结彩。不管是在莫斯科还是圣彼得堡,人们都为他的成功归来而举办盛大的庆祝宴会,各路名流在演讲中称赞他是“这个时代的普罗米修斯”。似乎没有人在意他自作主张地改变了原定的路线。

这些正式场合让洪堡浑身不自在。他不能畅谈对气候的观察和地质勘探的结果,却被迫去称赞一条由彼得大帝的头发编成的发辫。虽然皇室成员对发现钻石的细节更感兴趣,但科学家们却急切地想一览他收集到的物品。于是,洪堡在人群中周旋,保持着自己的耐心和风度;没有人知道他实际上多么厌烦这些应酬。俄国诗人亚历山大·普希金对洪堡一见倾心。“迷人的语言从他口中自然地涌出,”普希金说,就好像圣彼得堡皇宫里的大型喷泉,汩汩清泉从大理石狮子的口中激涌而出。洪堡常私下抱怨这些繁复的礼节,他给威廉写信,说自己“几乎快被各种义务责任压垮”。然而他也试图利用自己的盛名和影响力做一些事情。虽然必须避免就农奴和工人的境况发表任何公开的批评,他仍然当面请求沙皇赦免一些自己在途中遇到的流放者。

洪堡还在皇家科学院进行了一场演讲,这将在未来促成更大规模的国际科学合作。几十年来,洪堡一直对地磁现象充满兴趣,甚至不亚于他对气候的痴迷,因为二者都是跨越全球的自然现象。为了更好地了解他所谓的“地球磁针的神秘巡游”,洪堡建议在俄国境内建立若干处观测站,组成一道链条:其目的在于确定地磁场的变化是源于地球本身(例如环境变化),还是源于太阳活动。地磁现象是理解天文与地理之间有何关联的一把钥匙,洪堡说:它可以向我们揭示,“在我们的星球内部深处或大气高处正在发生什么”。他很早就展开了对地磁现象的研究:在安第斯山时,他发现了磁倾赤道;1806 年滞留柏林时,他曾与一位同事昼夜不息地观测地磁现象,每小时一次——1827 年重返柏林后,他又重复了一遍同样的实验。俄国之行后,洪堡建议德国、英国、法国和美国的科学家们联手合作,收集更多的全球数据。他呼吁各国联合起来,像一个“伟大邦联”中的成员一样协作互助。

几年内,地磁观测站就如雨后春笋般出现在全球各地:圣彼得堡、北京、阿拉斯加、加拿大、牙买加、澳大利亚和新西兰、斯里兰卡……甚至遍及南大西洋中偏远的圣赫勒拿岛(拿破仑曾在那里度过囚禁中的余生)。这些观测站三年内就收集了多达两百万笔数据。像今天研究气候变化的科学家们一样,这些全新的观测站会收集全球数据信息,是我们今天所熟知的“大科学”的前身。这样大规模的国际合作,还获得了“地磁学远征”(Magnetic Crusade)的称号。

洪堡还在圣彼得堡的演讲中鼓励科学家们在俄国的广袤土地上开展气象学研究。他想为证明“破坏森林会影响气候”收集更详细的数据——这是最早的对人类行为导致气候变化的大规模研究。洪堡说,科学家有责任去检测“自然系统”(economy of nature)中不断变动的各个因素。

两周后,也就是 12 月 15 日,洪堡离开圣彼得堡。行前,他将自己所收旅费的三分之一退回,要求康克林用这笔钱去资助下一位探险家——获取新的知识比为自己积累财富更重要。他的行李中装满了为普鲁士国王收集的藏品,浑如“车轮上的自然志陈列馆”。车上还装载着仪器、笔记本和沙皇送给他的一个高达七英尺、带着底座的大花瓶(洪堡将花瓶转赠给了柏林的旧博物馆。今天,它归柏林旧国家美术馆收藏。),以及昂贵的紫貂皮。

赶回柏林的途中,天气极其寒冷。接近里加(今天拉脱维亚的首都)时,洪堡的马车夫忽然在结冰的路面上失去了对缰绳的控制,马车以全速冲向一座桥梁,撞出了桥栏。其中一匹马跌进了八英尺之下的河流中,行李也被拖带了下去,马车的一侧尽毁。洪堡和其他乘客被弹射出去,掉在了距离桥沿仅四英寸的地方。神奇的是,除了马略有受伤之外,其他人均安然无恙。但修复马车又耽搁了数日。洪堡仍然心绪昂扬,他开玩笑地说,一行人挂在桥边的景象“看上去一定像一幅别致的画”。他还和车中的另外三位学者打趣道,他们肯定已经为这次的马车失事事件想出了各种“相互矛盾的假说”。他们在柯尼斯堡度过了圣诞节,然后于 1829 年 12 月 28 日抵达柏林。一位友人向歌德报告,洪堡整个人都充满新想法,好像“一个装满了沸水的锅子”。

这是洪堡的最后一次远行。自此之后,他将不再周游世界。不过,他关于自然的思索却好像以一种一往无前的力量,在欧洲人和美国人的心智中播下了千万颗种子。